40代・50代エンジニアのキャリアの築き方 ー「経験の棚卸し」から始めるキャリア構築

はじめに

かつてIT業界では「エンジニアは35歳が限界」と囁かれていました。新しい技術のキャッチアップについていけない、マネジメントに進めなければ居場所がなくなる──。そんな不安から、40代以降のキャリアに悩むエンジニアも少なくありませんでした。

しかし、その定説は急速に変わりつつあります。

レバテックが実施した「40代以上のIT人材の採用」に関する調査(2024年3月、企業の採用担当者522名対象)では、約75%の企業が「40代以上のエンジニアを採用した経験がある」と回答。かつての「限界年齢」は、いまや新たなキャリアのスタート地点へと変貌を遂げているのです。

【参考】「2025年4月発表「ミドル・シニア層のIT人材採用が拡大「70歳までの就業機会確保」に取り組む企業も」」

70歳までの就業制度導入も2割超

長く働ける環境を企業側が整備

40代以上のキャリアについては、採用現場だけでなく社内制度設計自体が変わり始めています。

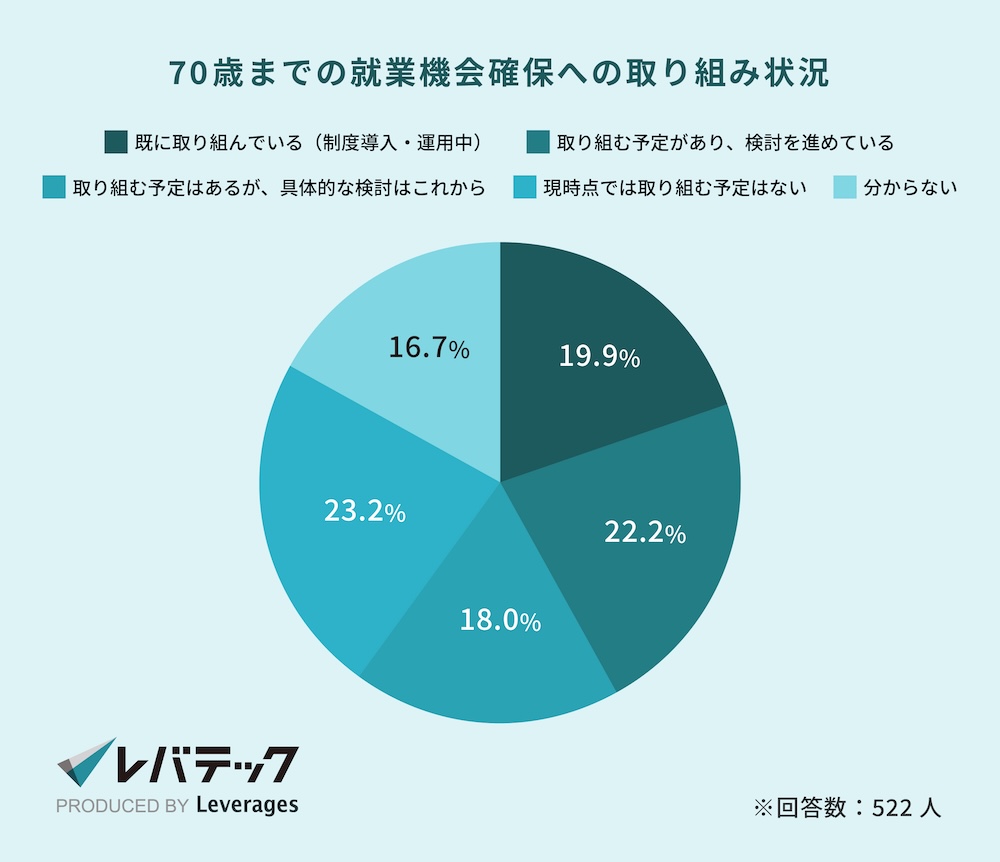

2025年4月には改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。レバテックの調査では、政府が掲げる「70歳までの就業機会確保」に対応する制度をすでに導入・運用している企業が約2割に達しています。ミドル・シニア層のエンジニアが長期的に活躍できる環境が、企業側で着実に整備されつつあることがうかがえます。

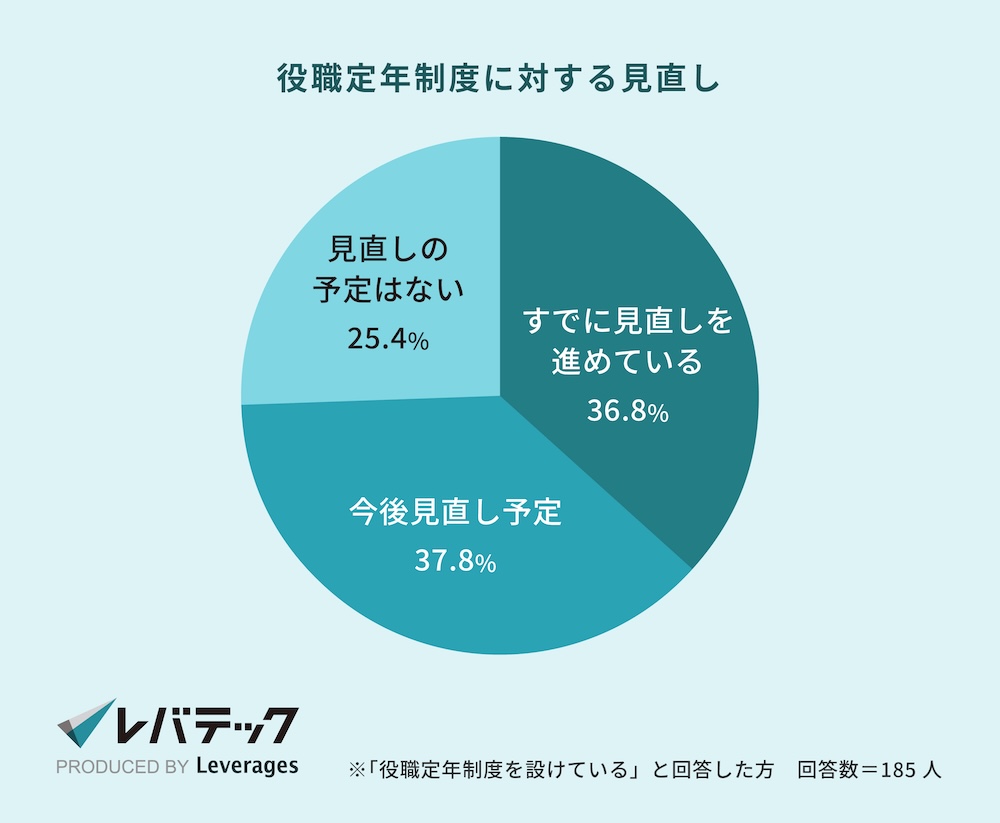

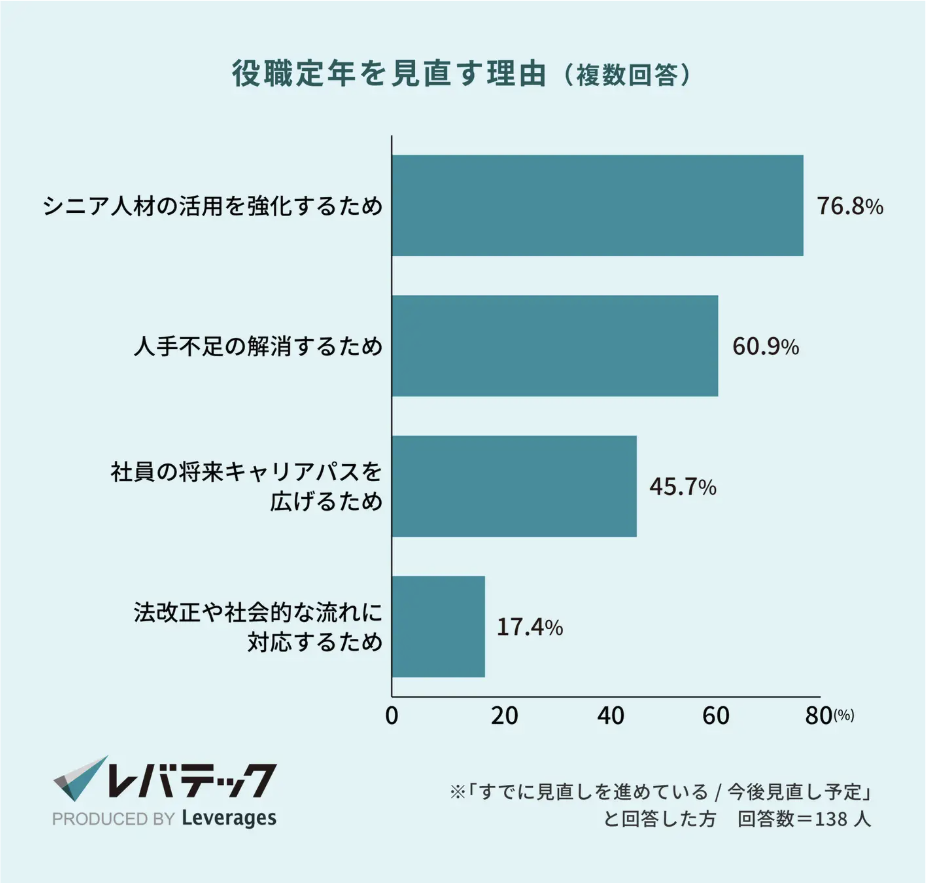

また、ミドル・シニア層のキャリアパスに大きく影響を与える「役職定年制度」についても、見直しの機運が高まっています。約75%の企業が「制度の見直しを進めている/今後見直す予定」と回答しており、年齢や役職によらない評価制度・報酬体系へのアップデートが進行中です。

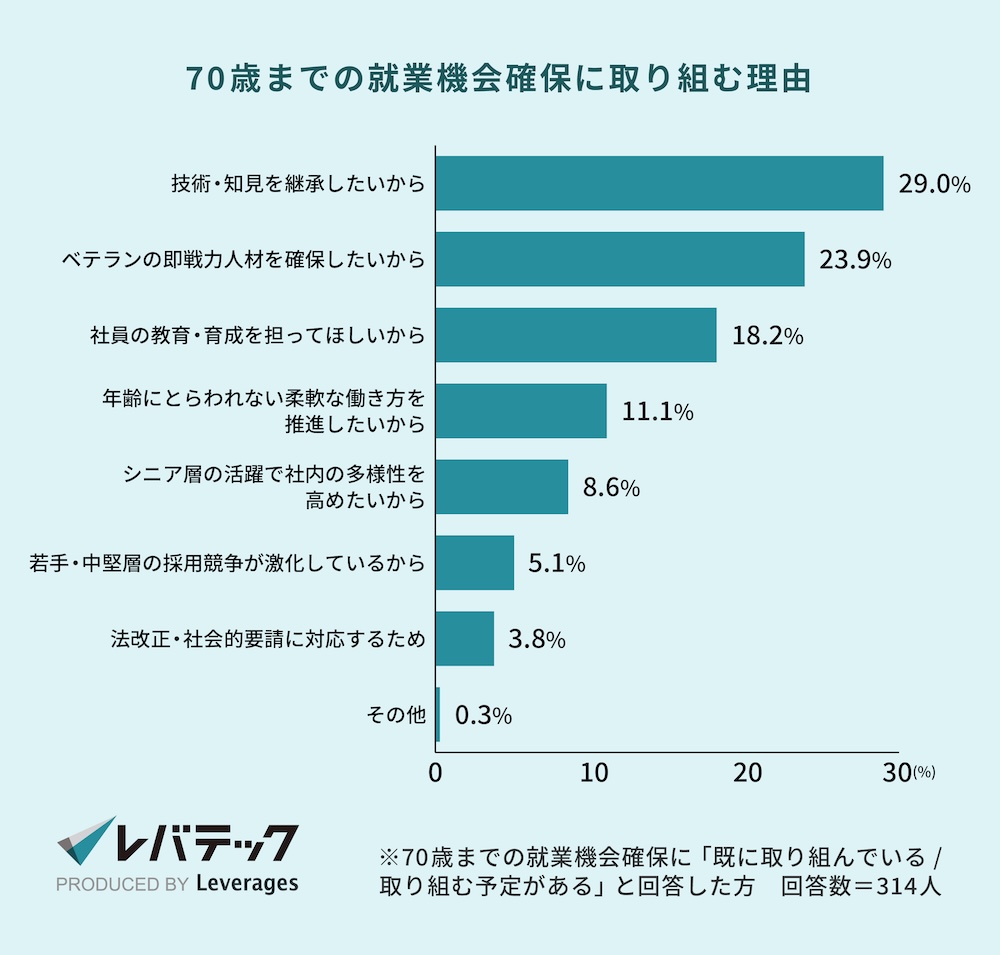

このような動きは、ミドル・シニア層のモチベーションを維持し、彼らが持つ経験とスキルを最大限に活かして生産性を高める可能性を秘めています。年齢を一律な基準として社員の能力を判断する形式ではなく、経験を積んだエンジニアが多様な形で組織に貢献できる環境が整いつつあると言えるでしょう。これは企業にとってもベテランのノウハウを継続的に活用できるメリットがあり、双方にとってWin-Winの関係を築くことに繋がるのではないでしょうか。

キャリアを見つめ直す方法

それでは、このような変化の中で、40歳以上のエンジニアはどのようにキャリアを構築していけば良いのでしょうか。単に長く働ける環境が整ったからといって、漫然とキャリアを続けるだけでは、自身の可能性を最大限に引き出すことはできません。実際にキャリア相談にいらっしゃる方からは「技術に触れ続けたいが、企業から予算管理や人員管理を求められておりどうすれば良いか迷っている」「転職をしたいが、新卒から20年以上勤め上げた会社を離れ、新しいカルチャーや新しいメンバーとの環境に馴染めるのか不安」という声が聞かれます。

そこで重要となるのが「できること」「やりたいこと」「求められていること」の3つの要素を明確にすることです。私はキャリアアドバイザーとして、相談者にこの3つの要素をベン図のように重ね合わせることを勧めています。3つの円の重なりが大きい企業や職場を選ぶことで、キャリアの満足度や評価が向上する傾向があるからです。

具体的に説明すると、下記のようになります。

- 「できること」と「やりたいこと」の重なりが大きいほどモチベーション高く継続的に努力できるため、スキルの深化や新しい挑戦がしやすくなり、結果として市場価値向上に繋がります。

- 「できること」と「求められていること」の重なりが大きいほど、入社後の活躍や高い報酬に繋がりやすくなります。

- 「やりたいこと」と「求められていること」の重なりが大きいほど、今はまだスキルが十分でなくても、企業側は育成を前提としたポテンシャル採用に踏み切る場合があります。しかし40歳以上での転職は即戦力を求められる傾向が強くハードルが高くなるため、強い意欲や求められていることにどのように貢献できるかを伝えることが面接通過率向上の鍵になるでしょう。

特に40代以上の転職活動では、まず「自身のスキルがどのような企業に求められるか」を情報収集し、そこに「やりたいこと」を重ねていくことで成功率を大きく高めることができます。

この3要素を明確にするためには、自分がこれまで培ってきたスキルや経験を客観的に見つめ直し、それを他者に伝えられる形に整理することが重要です。

スキルや経験を棚卸すには

──3つの力で自分を可視化する

転職を考えている人もそうでない人も、自身のスキルや経験を明確にする第一歩として、職務経歴書やアウトプット資料を使ってこれまでの経験を丁寧に書き出すことをおすすめします。キャリア整理のためにも、年に一度は職務経歴書を更新してみましょう。

その際、スキルを以下の3つのカテゴリーに分類すると、自身の強みを整理しやすくなります。

①マネジメント力

「組織(人)」と「プロジェクト」の側面から評価されることが多いです。

【組織マネジメント】

チームや組織を「人」の側面からどう動かしてきたかに焦点が当たるスキルです。単なる「人を管理する」という範囲にとどまらず「人を動かす」「人を活かす」能力として、経営視点にも関わる重要なスキルとなります。

具体的に、以下のような観点で振り返ると、自身のマネジメントスタイルや成果を整理しやすくなります。

- チームマネジメント

どのような体制のチームを率いてきたか(人数、職種の構成、上下関係など)、メンバーの目標管理やモチベーション維持、コミュニケーションの工夫などを具体的に記載しましょう。 - 評価制度・フィードバック

評価制度の設計や運用経験があるか、メンバーへのフィードバックを通じて育成や成長に繋げた経験がないかを示しましょう。 - カルチャー醸成・組織づくり

組織の理念や行動指針をどう浸透させたか、オンボーディングやチームビルディングで意識したことや価値観の言語化・共有なども含めて説明しましょう。 - 採用活動

採用戦略の立案から選考、クロージングに至るまで、どのようなプロセスに関わり、採用数や定着率、カルチャーフィットといった、どのような成果を上げたのかを明確にしましょう。

【プロジェクトマネジメント】

業務遂行のためのプロジェクト推進力は特に企業に高く評価されます。成果やスケール感を分かりやすくするために、以下の観点で整理してみましょう。

- プロジェクトの規模・構成

担当したプロジェクトの予算、人月規模、関わった人数やステークホルダーの構成などを具体的に示しましょう。大小さまざまな規模での対応実績があれば、それも記載すると良いでしょう。 - 関与フェーズ

企画・要件定義から運用保守まで、どの段階まで関与していたかを明確にしましょう。特に上流から一貫して関わった経験は高く評価されます。 - 進行管理・リスク対応

スケジュールやリソースの管理、課題の抽出と解決、顧客や社内との折衝など、プロジェクトを「遅れず・質高く」完遂するために行った具体的な工夫を記述しましょう。 - ベンダーマネジメント・外部連携

外注先や協力会社との調整経験、契約交渉、品質担保のためのマネジメントなど、社外との協働経験も信頼性につながります。 - 品質・成果へのこだわり

プロジェクトで成果物の品質を担保・向上させるためにどんな取り組みをしたか(コードレビュー体制、ドキュメント整備、自動化、UI/UX改善など)を具体的に示しましょう。

②上流経験

上流経験は、特にミドル〜シニア人材に強く求められる重要なスキルです。近年では、実装以降の工程がAIにり自動化される未来が現実味を帯びてきており、「顧客に近い位置で価値を創出できる力」に着目する企業も少なくありません。

以下のスキルは、特に企業から高く評価される傾向があります。

- 業界ごとの特性や業務フローを深く理解した「ドメイン知見の高さ」

- 顧客の潜在的なニーズを把握する「ヒアリング力・提案力」

- 複雑な状況を整理して解決へ導く「課題解決力」

また、上流工程の経験としては、以下のような業務に関する実績を振り返ってみましょう。

- 顧客折衝(要望の言語化やステークホルダー調整)

- 提案書・見積書の作成(提案の方向性や価格戦略)

- 要件定義(業務要件とシステム要件の橋渡し)

- システム全体設計(業務プロセスやUI/UX、非機能要件の設計含む)

これらの業務において「単に関わった」という事実にとどまらず、どのような課題を抱える顧客に対して、どうアプローチし、どのような成果や変化をもたらしたのかを具体的に記載することが、上流経験の説得力を高めるポイントです。

下記に記載例を示しますが、「背景 → 課題 → アクション → 成果」の流れでまとめることで、上流経験がより具体的に伝わるでしょう。

- 業務フローの属人化が進んでいた製造業クライアントに対し、ヒアリングを通じて課題を整理。標準化された業務シナリオを提案・設計し、システム導入後は作業効率が25%向上しました。

- 販売管理領域において現行業務と新システムのギャップを可視化し、現場部門とも協議しながら要件を調整。結果としてユーザーの混乱を最小化し、スムーズな移行を実現しました。

②技術力

自身の技術力を棚卸し、強みや即戦力性を整理することは、特にミドル〜シニア層の転職において非常に重要です。

まず、職務経歴書を作成しながら、これまでに使ってきた使用言語、フレームワーク、ミドルウェア、データベース、インフラ環境(クラウド/オンプレミス)などを洗い出し、それぞれの習熟度や使用頻度に応じて整理しましょう。例えば「業務で3年以上利用」「個人開発で活用」「構築〜運用まで一貫して経験」など、具体的なレベル感が伝わる記載が望ましいです。

加えて、現職や過去の業務で担ってきた設計領域(基本設計、詳細設計、非機能要件設計、UI/UX設計など)を明確に書き出すことで、自身の「設計力の強み」を見つけやすくなります。特に、以下の観点で振り返ると自分の技術的な価値を客観的に把握できます。

- 技術選定・アーキテクチャ設計にどの程度関わったか

- コーディングルールの策定や新技術の導入など、業務効率化や品質向上につながる技術的工夫があった

40代以降のキャリア、特に転職市場では「これまでの技術環境との親和性」や「短期間で成果を出せる即戦力性」が重視される傾向があります。たとえ現職が市場的にはレガシーな技術環境であったとしても、技術負債の解消や現行システムの改善に主体的に携わってきた方は、同様のレガシー環境のモダナイゼーションに取り組みたい企業から高く評価されます。

レガシーだからといって市場価値が低いということはなく、むしろレガシー技術とモダン技術の橋渡しができる人材の需要は高まっているのです。システムのクラウド移行案件に携わった経験や、言語のリプレイス案件の中で現行システムの業務ロジックを正確に読み解きながら、新言語・新アーキテクチャへの置き換え設計・実装をリードした経験がある方などは特に重宝されます。

また、完全な刷新が難しい企業においても、段階的なマイクロサービス化や、部分的なクラウド移行(ハイブリッド構成)といった「現実的な改善ロードマップ」の設計が求められる場面も多く、そのような環境においてレガシーとモダンの両技術を理解したブリッジ人材の価値はますます高まっていくでしょう。

そのため、過去に深く携わった技術領域を土台にしつつ、新しい技術にも少しずつ手を伸ばしていくのが、より現実的で成功率の高い戦略です。例えば、JavaやPHPなど既存スキルに対して、Spring BootやLaravelといったフレームワークへの対応実績を補足したり、オンプレミス経験に対してAWS/GCP環境での構築・運用の習得を目指すなど、「延長線上にあるスキルのアップデート」は企業からも前向きに評価されます。

得意なこと・これまでの経験を活かしてどのような貢献ができるかを記載するようにしましょう。

【職務経歴書での記載例】

長年にわたり、オンプレミス環境やレガシー技術を活用した業務システムの設計・開発・保守に携わってきました。特にPHP(CakePHP等)やJavaScriptを中心としたWebアプリケーション開発、およびサーバ構築・構成管理といったインフラ領域を含めた幅広い対応経験があります。現職では、技術的負債の大きい環境においても主体的に課題抽出から改善提案・実装までを推進しており、ユーザーの業務理解を起点にしたシステム改善や再構築を得意としています。

また、Podmanを用いたコンテナ環境の構築や、CI/CD環境の整備、セキュリティ対策(CSRF対応)など、モダン技術のキャッチアップにも継続的に取り組んでおります。今後は、これまで培ったレガシー技術での深い知見と現場力を活かしつつ、Laravelなどの最新フレームワークやクラウド(AWS等)にも対応できるスキルセットを拡張し、レガシー環境のモダナイゼーションや継続的改善に貢献していきたいと考えています。

キャリアの再出発は

「自分を知ること」から始まる

40代・50代のキャリアの築き方は近年大きな変革期を迎え、これまでに培ってきた豊富な経験とスキルを土台として、新たなステージで再加速できる大きなチャンスが広がっています。企業は経験豊富なエンジニアの価値を再認識し始めており、長く活躍できる環境が整いつつあると言えるでしょう。

この新たな時代において最も大切なのは「今の自分は何ができるのか」「どんな環境で最も力を発揮できるのか」を深く自己分析し、それを明確に言語化することです。そして、その自己理解に基づいて、自分に本当に合う場所を自らの意思で選び取る姿勢です。受け身になるのではなく、積極的に自身のキャリアをデザインしていくことが求められます。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- 40代・50代エンジニアのための転職戦略とキャリア設計の考え方

- データから読み解く! ITエンジニアの「市場価値」と「評価ポイント」

- 技術だけじゃない! ITエンジニアに求められる「ソフトスキル」の磨き方

- インフラエンジニアからクラウドエンジニアへ! 成功する転職&スキルアップ戦略

- ITエンジニアを生涯の生業(なりわい)とするために。ーキャリアのストレッチ法

- ルネサスのシニアディレクターが提案したレガシーなエンジニアの限界を打破する方法論を解説したセッションを紹介

- プロジェクトに欠かせない「PL」「PM」「PMO」の違いとは

- どんな場所からスタートするにしても、まず「こうなりたい自分」を明確に決めておこう

- DevRel関連職の求人から見る、職責の細分化

- 自宅から推しテクへの愛を叫ぼう!「July Tech Festa 2021 winter ~推しテク総選挙~」レポート