プロジェクトを成功に導く「スケジュールの立て方」と「チェックポイント」

はじめに

どのようなプロジェクトでもPMOが最初に着手する仕事であり、プロジェクト成功を左右すると言っても過言ではない重要な仕事が「スケジュールの作成」です。

プロジェクトは「どこ」を目指し、「いつまでに」「何を」「実現したい」のか。そうしたゴールから逆算して、必要なタスクやチェックポイントを立てていく。これがスケジュール策定の基本です。

それでは、皆さんがこれから新たにプロジェクトに入るPMOだとして、スケジュールはどのタイミングで作成するでしょうか。

「初めて入るプロジェクトだし、まずは業界理解やヒアリングで1週間ほど時間をもらって……」

そんなふうに考えていませんか。実はその行動、プロジェクトの遅延を招いてしまうだけでなく、クライアントから「次もあなたにPMOを任せたい」と言われるチャンスを自ら逃している要因かもしれないのです。

「たかがスケジュールで?」と思われるかもしれませんが、優秀なPMOはスケジュール策定で評価される部分が大きいと感じています。実際、私も駆け出しのPMOには「重要なプロセスなので注力しましょう」とお伝えしています。

そこで今回は、事例・実践編の最終回として、優秀なPMOが一体どのようにスケジュールを作り、進捗管理を行っているのかを深掘りしていきたいと思います。

最初のスケジュールは

顔合わせ当日に提出!

スケジュール作成のタイミングについて結論から言うと、私の場合はプロジェクトの顔合わせ当日に大まかなものを作成して提出します。午前中に1時間ほどのヒアリングを行えば、その日の夕方には「まずこちらをご覧ください」と見せられるものを作成するようにしているのです。

なぜ、そんなことができるのか。どのような業界のプロジェクトでも、スケジュールの構成要素はそれほど変わらないからです。例えば、システム開発なら「要件定義→設計→開発→テスト→リリース」といったプロセスが基本ですよね。

それに、業界知識が必要な場合も関連書籍を3、4冊読めば大体のことは分かりますし、今はAIに聞くことでも十分に事前情報を得られます。先方から詳細な情報をもらわなくても、ざっくりとしたスケジュールならすぐに作れるのです。

「でも、大まかなものだと、結局再調整が必要になるのでは?」と思うかもしれません。もちろん必要ですが、この大まかなスケジュールがあるだけで、その後のプロジェクトの進行が圧倒的にスムーズになるのです。

人は目の前にまっさらの白紙があるよりも、何かしらの「叩き台」があった方が意見や指摘をしやすいものです。すぐに試案を提示しておけば、次の打ち合わせは、

「こちら拝見しまして、別プロジェクトと重なるのでテストは少し前倒しにしたいんです」

「実は、弊社はこのプロセスの間に役員の確認期間を設けていまして……」

といった、具体的な話から始められます。この打ち合わせ後には、完成に近いスケジュールができ上がっている状態です。

これがもし、初回の打ち合わせ時に「次回までにスケジュール案をご用意します」と言っていたら、その日は試案の提示にとどまって、前進できない可能性があります。

ましてや、あなたとクライアントは初めて一緒に仕事をするわけです。白紙スタートだと「スケジュールは普段どのように決めていますか? まず何から……」「ええと……」などとお互いに様子をうかがいながら話すという、無駄な時間を生む恐れもあるでしょう。

それよりは、仮の状態でも1枚の叩き台があった方が圧倒的に話は早いのです。

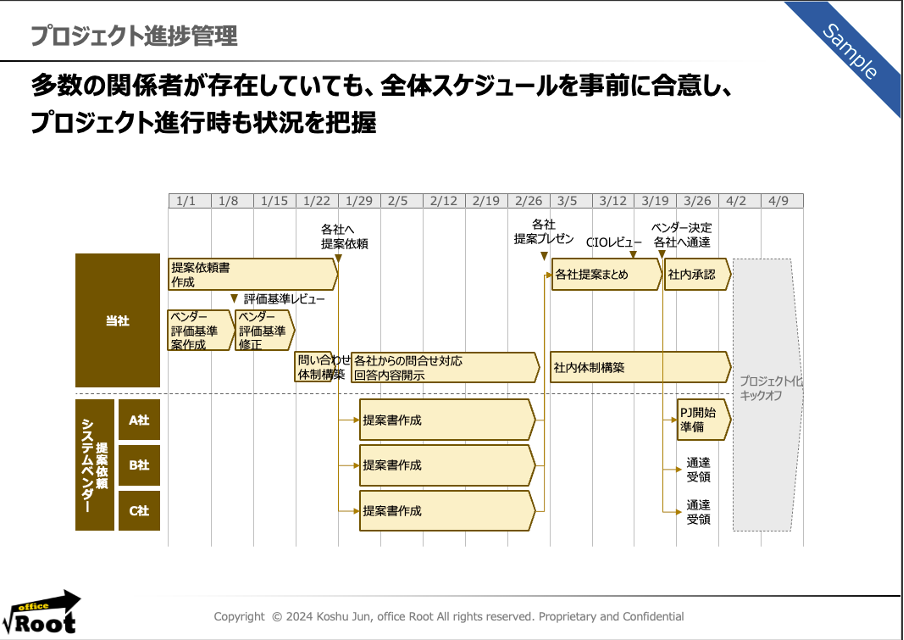

ちなみに、下図は私が作成しているスケジュールに関するサンプル資料です。数社が参加するコンペからプロジェクトのキックオフまでの計画を想定したものですが、実際にはもっとざっくりしたものを持っていくこともあります。

よく「守秘義務があるので、過去に作った資料は提示できない」と言われる方がいらっしゃいますが、過去に作成した資料そのものを使うのではなく、別途、汎用的に提示できる資料作成しておけば良いと思います。

この段階では、間違っていても分からない部分があっても良いのです。早い段階でPMOからこうした1枚のスケジュールが掲示されると、多くのクライアントは「このPMOは動きが早くて優秀だな」という印象を持ちます。まだ出会ったばかりなのに「この人なら安心して任せられそうだ」と一気に信頼感を高めることができるのです。これまで参画してきたプロジェクトを振り返っても、この最初の一手がPMOとして信頼され、次も選ばれるPMOになれるかなれないかの境目だと実感しています。

普段「スケジュール作成のため1週間いただけますか?」と言っている人は、ぜひ「今日中に試案をお渡しします!」に切り替えてみてください。プロジェクトの進行スピードも、あなたの評価もグンと上がるはずです。

スケジュール調整はストーリーで考えることが鍵

クライアントによる叩き台のレビューを経てスケジュールの大枠が決まれば、それを各チームに共有し、より詳細な調整を行います。具体的にはチームリーダーとPMOがキャッチボールをしながら、チームごとの細かなタスクやスケジュールを検討していくのです。

PMOは、各チームから上がってきた情報を元に、

「このタスクは1カ月見積もっていたけれど、実際には難しいみたいだな。

それでは、スケジュールを変更しよう」

「ここは何とか1.5ヵ月で完了できないか、Bチームに聞いてみよう」

「4月はCチームの手が丸々空いてしまうな。別のタスクを入れ込めるだろうか?」

といった感じで、まるでパズルを完成させるようにスケジュールのピースを1つひとつ埋めていく作業を行います。

このプロセスで最も難航するのは、PMOが提案したスケジュールに対し、チームから「すみません、これは難しいです」と返答があり、「そこを何とかお願いできませんか?」などと交渉するシーンです。パズルを上手く組み替えられれば良いですが、他のチームとの兼ね合いなどでそれが不可能な場合もあり、交渉が必要となることもよくあるのです。

そんなとき、私は「相手のストーリーで考える」ことを意識します。PMOはプロジェクト全体が見えているので、例えば「Aチームが作業をしている裏で、BチームやCチームなど他チームがどう動いているか」も把握しています。その上で「Aチームにはこのタスクを2週間で完了してほしい」などと交渉を行うわけです。

しかし、Aチームのリーダーからすればプロジェクトの全体像がよく見えません。その中で、とにかくPMOから「2週間でタスクを完了せよ」と言われている状況です。「なぜうちのチームばかり急かされるのか」「寝ないで仕事しろってこと?」そんなふうにネガティブに捉えてしまうこともあるのです。

私の場合は、そうしたAチーム側のストーリーや心情を交渉前にイメージしておきます。すると「プロジェクトや各チームの現状を説明する資料を作成し、なぜ2週間でお願いしたいか説明しよう」といった配慮ができます。

あるいは「2週間で完了いただけたらとてもありがたいですが、1カ月あった方が安心でしょうか」など、相手の思いに寄り添った言葉のチョイスもできるでしょう。ときには「工期短縮に上司の方の承認が必要なら、これをそのまま提出すればご理解いただけると思います」と、承認用の資料を作ってチームリーダーに渡すこともあるくらいです。

こうして、スケジュールをプロジェクトのいろいろな登場人物のストーリーで俯瞰する意識が持てると、「じゃあ、これで進めますよ」と交渉が成立することも多いですし、「このPMOはよく考えてくれているな」と良い印象を持っていただきやすくなると感じています。

チェックポイントは成果物で置く!

決めたことに執着しない!

スケジュールのパズルが無事に完成したら、次にPMOが取り掛かるのはスケジュールの進捗管理です。1人ひとりがスケジュールに沿って動ける仕組みを整えます。具体的にはスケジュールの節目にチェックポイント(マイルストーン)を置いていくわけですが、これは「成果物ができ上がるタイミング」で設定しておけば間違いありません。例えば、要件定義書や設計書、試作品完成などがあるでしょう。

チェックポイントを置くことで、個々が「●日までにあの成果物を仕上げる必要がある」とスケジュールを意識しやすくなります。また、何かトラブルが起きた際には「どの時点で食い違いが発生したのか」と言った原因特定の手がかりにもなるでしょう。

とは言え、どんなに綿密に決めたスケジュールでも、予期せぬ事態で変更を迫られることもあります。ひどい場合には大幅な遅延が起こったり、プロジェクトがすべて白紙に戻ったりするケースもあるのです。約5年前の新型コロナウイルス感染症の流行は、まさにその一例でしょう。ほかにも、突然クライアント企業が買収されて上層部が総入れ替えになってしまった、なんてことも意外とあることです。

そんなとき「どうしよう……」と慌てたり「苦労して作ったし、絶対スケジュール通りに進めたい」「大変でも頑張ればできる!」などと思ったりするのは、まだまだPMOとして未熟と言わざるを得ません。トラブルなどでスケジュールが変更されると、メンバーはみな心配に思うものです。そこでPMOまでアタフタして無理を通そうとすれば、メンバーはさらに不安になるでしょう。

優秀なPMOは、そんなときでもどっしりと構え、冷静に立て直し方法を考えます。私もそうですが、そもそも作成したスケジュールに全く執着していません。むしろ「状況に合わせていつでも変えられる」「全部白紙に戻して捨てても良い!」くらいの柔軟なマインドを常に持っています。

また、プロジェクトに入る前は「こういうトラブルが起きるかもしれないな」「そのときはこういう対応もできる」など、想定できるトラブルは対処法までざっと考えておくことも大切です。

おわりに

事例・実践編最終回の今回は、以下のような内容を解説しました。

- 最初の「叩き台」がプロジェクト成功と信頼の鍵となる

- 調整は相手の視点に立ったストーリーで考える

- 優秀なPMOほど変化に強く、常に冷静、柔軟である

「どうすればうまくスケジュールを立てられるようになりますか?」と質問を受けることがあります。その度に私は「みなさんいつもやっていますから、大丈夫ですよ」とお答えします。

家族や友達との旅行、会社の出張などで「何時の電車に乗って、どこで食事をして宿泊する……雨が降ればこのプランで……」といった計画を立てたことがない方はいないでしょう。プロジェクトのスケジュールも、本質は変わらないのです。

さらに、今回紹介したポイントを押さえれば、作成するスケジュールや進捗管理の質は大きく改善するはずです。ぜひチャレンジしてみてくださいね。

さて、これまでの連載では、PMOの中でも事業部内の1つのプロジェクトに入って管理・支援を行う「プロジェクト内PMO」についてお伝えしてきました。しかし、実はPMOには他にもさまざまな種類があります。次回からは、それらのうち「4種類のPMO」にスポットを当てた新連載を開始します。どうぞお楽しみに!