新たな技術領域へのキャリアチェンジ:陥りがちな誤解と成功のカギ

はじめに

テクノロジーの進化が目覚ましい現代において、「今の職種のままで、この先大丈夫だろうか」という悩みを抱えるエンジニアの方も多いのではないでしょうか。実際にレバテックに寄せられるご相談でも「エンジニアのキャリアチェンジ」に関するものが増えています。

エンジニアと一口に言っても、バックエンドエンジニア、フロントエンドエンジニア、インフラエンジニアなど職種は多岐にわたりますが、特にデータ・AI・クラウド・Web系などの成長分野への関心が高まっている傾向にあります。多くのエンジニアの「将来への不安」や「市場価値の向上」といった思いがこの流れを後押ししていると言えるでしょう。

一方で、レガシーと呼ばれるような、昔から利用されている技術は求職者から敬遠される傾向にあります。実際に「レガシーな環境でCOBOLを扱うPJTへの参画が多く、将来が不安です。このままで大丈夫でしょうか?」といったお悩みも少なくありません。

しかし、技術の進化が著しい現代において、技術の新しさで安易にキャリアチェンジを考えるのは危険を伴います。技術トレンドに飛びつく前に、自身のキャリアプランを慎重に検討してみましょう。

本稿では、キャリアチェンジを検討する際のポイントと注意点を解説します。

新技術への挑戦で陥りがちな誤解

新しい技術を扱う職種へのキャリアチェンジについて、下記のような誤解がよく見られます。

①レガシーな言語=需要が低いわけではない

まず注意すべきは、「COBOL」のようなレガシーと言われる言語にも高い需要があるということです。

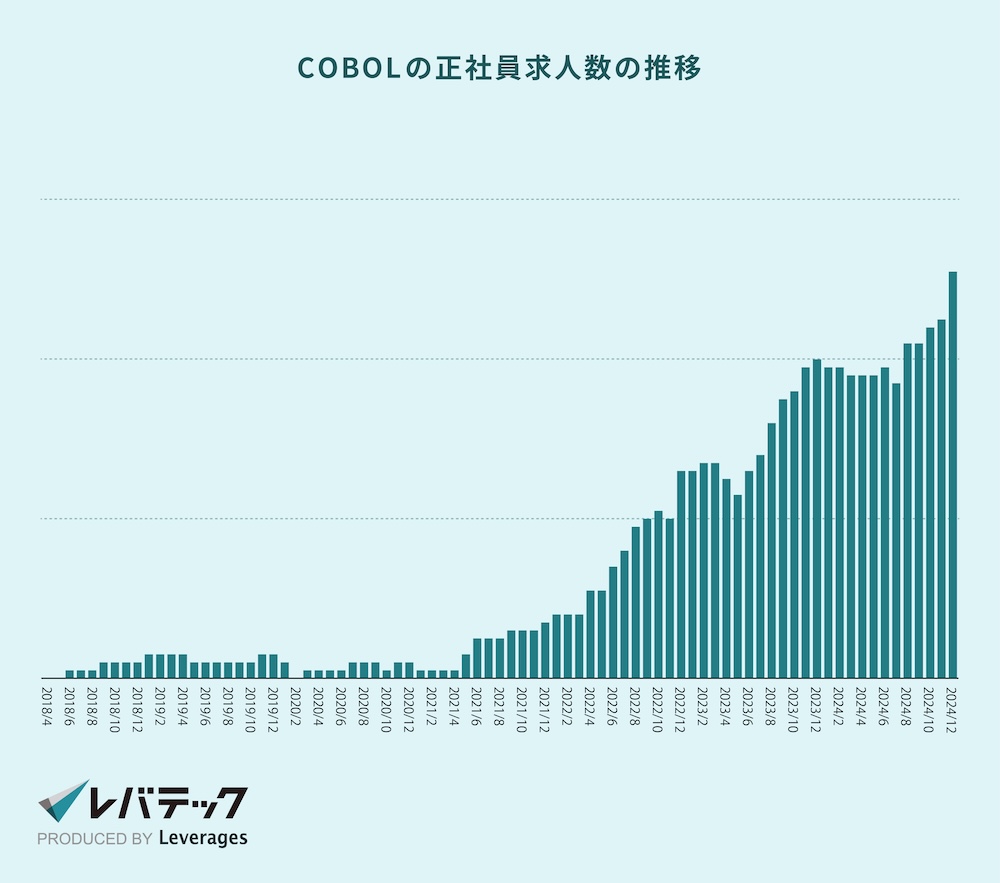

実際に「COBOL」の正社員求人数は直近2年で求人数が約2倍になっています(2024年12月時点)。「2025年の崖」が社会問題となるなかで、レガシーなシステムのマイグレーションやモダナイゼーションの需要がここ数年で高まっています。こうしたなかで、現状のCOBOLのシステムを読み解くことができる人を求めているケースも少なくありません。

「レガシー技術=需要が低い」と一括りにするのではなく、どのような社会的背景や課題の中で、その技術が必要とされているのかを正しく見極めることが重要と言えるでしょう。

②転職倍率が高い=

誰にとっても選択肢が広いというわけではない

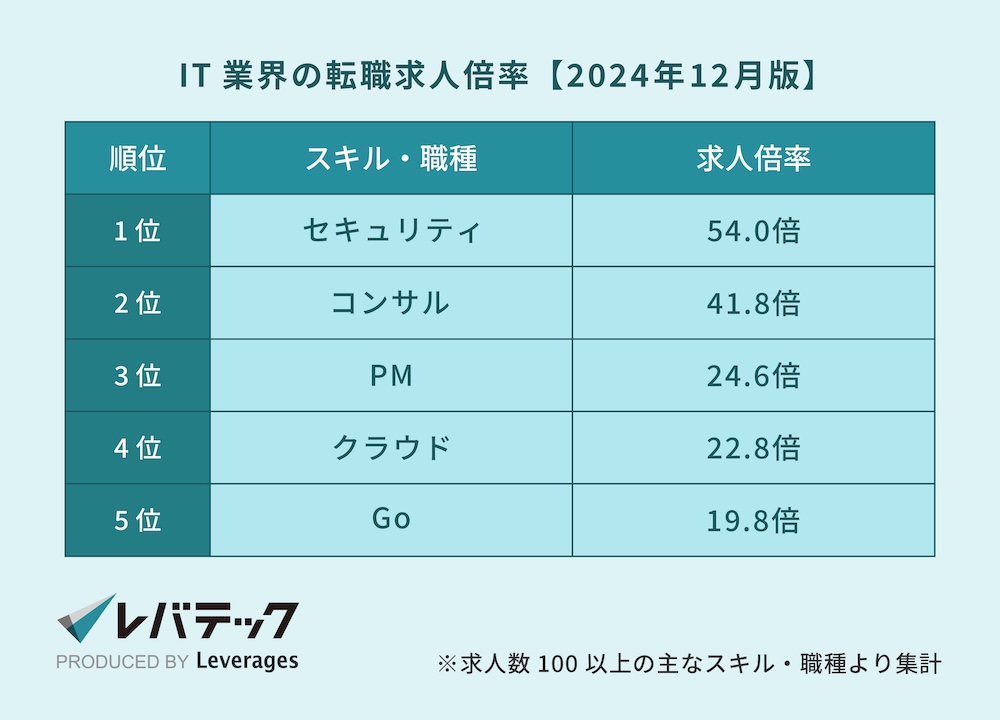

また「今後の選択肢が多い職種に挑戦したい」という声も多く、転職倍率を参考にされる方もいらっしゃいます。最近だと「セキュリティ」に関する求人倍率は50倍超え(2024年12月時点)と非常に高く、一見すると転職先の選択肢が豊富にあるように見えるかもしれません。

しかし、転職倍率は 「現時点において企業の需要にマッチする人材が不足している領域」を示すものであるため、求人倍率が高いからといって、誰にとっても選択肢が多いわけではありません。セキュリティ領域においても、企業側は高度な専門性や実務経験を求めているケースが多く、実際に応募できるポジションの幅は、スキルセットによって大きく制限されるのが実情です。つまり、求人倍率が高くても、自分にマッチする選択肢が多いとは限らないということです。

もちろん、新しい技術に挑戦することによってエンジニアとしてのキャリアを広げられる可能性はあります。

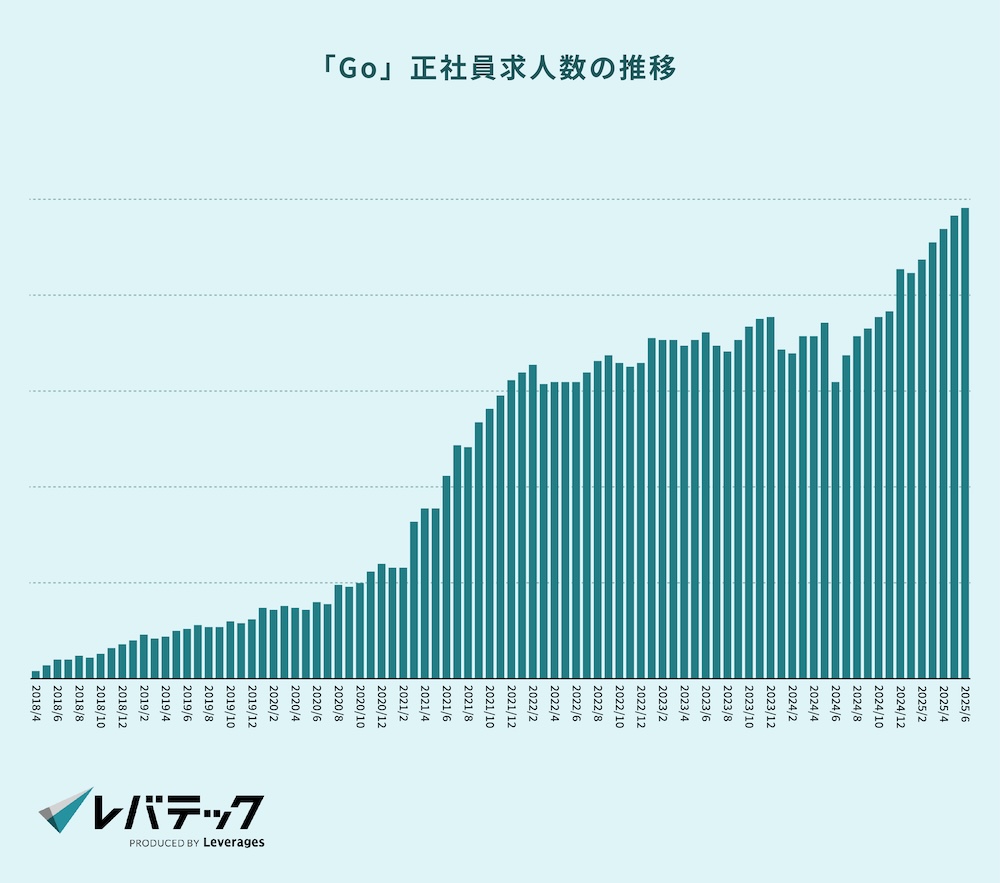

例えば、Go言語は徐々に扱う企業数が増えており、求人数も3年間で1.6倍に増加。同時にGo言語を扱えるエンジニアも増えてきており、教育体制の充実によって企業が求めるスキルレベルが低下するケースもありました。

このように、市場ニーズの高まりは転職の選択肢を増やし、新人教育やテックリードといった新たなキャリアパスも生み出す可能性も秘めている場合もあります。上記のように様々なケースが存在するため、倍率の数字だけで「自分にとって選択肢が多い」と判断するのは危険と言えるでしょう。

キャリアチェンジの難しさ:覚悟を持つべき理由

キャリアチェンジを成功させるためには、技術的な側面だけでなく、市場の現実や自身のキャリアプランについて深く理解しておく必要があります。

- 新しい技術が必ず社会に浸透するわけではない

新しい技術が普及するかどうかの見極めは非常に難しく、もし普及しなかった場合は需要が上がらず、転職や異動がしづらい状況が発生します。

例えばRustは、開発の汎用性や安全性の高さから将来的な普及が期待されていました。しかし、登場から10年以上が経つ現在でも、実務での導入は一部にとどまっているのが実情です。汎用性が高い分キャッチアップの難易度が高いことなどが原因ですが、現在レバテックで公開されている求人も数十件とかなり少なく、特に求人が多いJavaの1%に満たない求人数しかありません。全ての技術が需要を伸ばすわけではないということを認識し、慎重に判断することが重要です。 - 新技術を取り入れやすい企業と自分の志向性がマッチするわけではない

最先端技術に触れたいという思いで企業を選ぶ際には、実は技術そのものだけでなく、企業の文化や構造を深く理解することが重要です。

例えば、比較的小規模な企業はシステム投資を決定するまでの関係者が少なく、意思決定プロセスが簡略化され、新しい技術の導入が迅速に行われる傾向があります。またWebサイトやスマートフォンアプリケーションの開発などを幅広く行う企業では、新しい技術を採用する機会も増える可能性があるでしょう。

一方で、大規模な組織で長年運用されているシステムを抱える企業は、新しい技術の導入に慎重な場合が多く、多くの関係者との調整が必要になるため、スピード感を求める方には合わない可能性があります。また金融系システムを扱う企業は、規模に関わらずセキュリティの観点から新しい技術の導入ハードルが高くなります。

よくある例として、「Web系のアジャイル開発を経験したいが、大規模システムにも携わりたい」という希望があります。しかし、この二軸を両立できる企業は少なく、どちらかを優先せざるを得ないケースや、他の条件を見直すケースも少なからず存在します。希望の背景を言語化し、優先順位をつけた上で判断する必要があるでしょう。 - 転職後の年収の下落

キャリアチェンジでは、転職後の年収が下がることも珍しくありません。年収はこれまでの経験や能力値が評価されて決まることが多いです。そのため「ある特定の技術領域」で5年の経験がある方であっても、未経験の技術へ飛び込む際には、これまでの技術における経験が評価に繋がりにくい状況です。これは、企業が未経験者に対して教育コストや育成期間を考慮するためであり、即戦力としての評価が難しいためです。

そのためキャリアチェンジ前の部署や職場よりも年収が下がりやすい傾向にあります。しかし、需要が伸びる技術や職種であれば、生涯年収は高くなる可能性もあるので、長期的な目線で年収を考え検討することが重要でしょう。

転職市場からのニーズと

キャリアチェンジ実現に向けて

上記を踏まえたうえで、キャリアチェンジを目指す場合、どのようにすべきでしょうか。

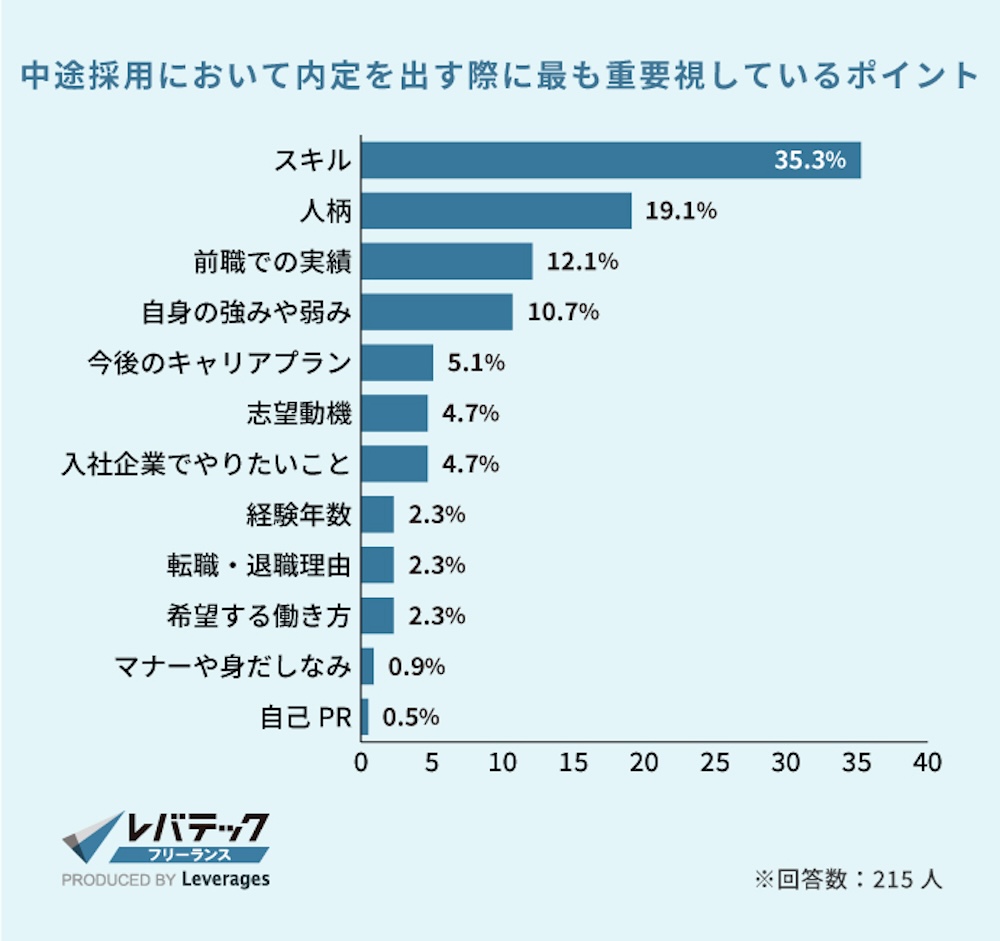

中途採用においては即戦力を求める企業が多く、キャリアチェンジ希望者の採用を実施している企業でも枠が少ないのが実情です。実際に中途採用において内定を出す際に最重視しているポイントは「スキル(35.3%)」が1位となるなど、入社後「即戦力となり得るか」という点が重視されているのが分かります。

このような状況下でこれまでの経験と異なる分野へのキャリアチェンジを成功させるには、継続的な学習意欲と具体的な行動を示すことが不可欠です。

キャリアチェンジを希望する方のうち、実際に企業から歓迎される人材の特徴については以下が代表的に挙げられます。

- 業界知識やドメイン知識を保有しているもしくは学んでいる: 転職先の業界に関する知識や、これまでの業務で培ったドメイン知識は、新しい技術を学ぶ上での基盤となります。

- 副業での成果物や個人開発を有している: 実際のプロジェクトでなくても、副業や個人開発を通じて成果物を残していると、学習意欲や実践的なスキルを具体的にアピールできます。

- キャッチアップ能力と課題解決能力を有している: 未経験の領域でも、自ら学び、課題を解決していく意欲と能力は高く評価されます。

実際の事例も合わせて紹介します。

成功事例①:若手バックエンドエンジニアがデータサイエンティストへ

20代後半で大手企業の社内システムの開発をしていた若手エンジニアは、バックエンドエンジニアからデータサイエンティストへのキャリアチェンジを成功させました。大学時代に学んでいたデータ分析への興味に加え、将来の需要の増加を見込んでの決断でした。

現職ではバックエンドエンジニアとしてPythonでシステムの開発をしていたものの、データに関わる業務の経験はありませんでした。しかし、業務時間外でPythonによるデータ分析やAWSの勉強に励み、AWS認定資格も保有しています。選考では、こうした自己研鑽の内容と意欲が特に評価されました。

また、現職で若手ながらシステム開発を要件定義から開発まで一貫して経験していることも評価され、「現職で誠実に成果を出している人物」として評価され、新しい分野へのキャッチアップ力が期待されました。結果として3社から内定を獲得し、データサイエンティストとしての新たなキャリアをスタートさせました。

成功事例②:組込みから業務系バックエンドエンジニアへ

20代中盤の組込みエンジニアが、業務系バックエンドエンジニアへとキャリアチェンジを果たしました。大学では情報系を専攻し、学生時代にはJavaやPythonの経験がありましたが、現職ではC言語・C++を用いて車載システムの開発を担当していました。

よりモダンな言語を使うバックエンド開発に関心を持ち、業務外での学習を継続。企業からは、学生時代からの開発経験と現在も続けている自己研鑽が評価され、学習意欲と吸収力の高さが認められました。また、第2新卒という年齢的な柔軟性もプラス材料となり、複数社から内定を獲得。希望する領域でのキャリア構築に成功しました。

転職を諦めた方の事例:

組込みエンジニアからWeb系バックエンドエンジニアへの挑戦

30代前半の組込みエンジニアが、柔軟な働き方やアジャイル開発への憧れからWeb系バックエンドへのキャリアチェンジを目指しました。現職ではC言語で産業システムへの組込み開発を5年ほどしていましたが、Web系の開発はプログラミングスクールで学んだ経験はあるものの実務経験はありませんでした。転職活動時も成果物として見せられるものや新しい領域に対する自己研鑽を具体的にアピールできるエピソードがなかった結果、面接では新しい領域へ挑戦する意欲が見えないという判断をいただきお見送りになるケースが多く見られました。結果的に10社程度面接に進んだものの全て1次面接でお見送りとなり、転職活動を中断されました。

これらの事例からも分かるように常に新しい技術を学び続ける姿勢が、企業へのアピール材料となり、転職成功へと繋がるのです。同職種での転職では業務内容からの評価が中心ですが、キャリアチェンジの場合は動機や学習姿勢が重視されます。

エンジニアとしての実務経験だけでなく、「なぜキャリアチェンジをしたいのか」「その技術のどこに魅力を感じているか」「これまで新しい技術のキャッチアップをしたことがあるか」などの意欲を企業から質問されることが多くなります。未経験の職種では意欲を積極的にアピールする必要があるため、面接までの自己分析や回答の準備に多くの時間を要します。普段の自己研鑽から面接のアピール方法までしっかり準備することが重要です。

様々な準備やキャリアチェンジ後の生活を考えて、踏みとどまる方も少なくありません。これもまた、自身のキャリアを慎重に検討した結果であり、決して「失敗」ではありません。

例えば、下記のような理由で「現職に留まることを選択する」する方もいらっしゃいます。

- 現在の生活水準の維持を優先する場合:

キャリアチェンジによって一時的に年収が下がることを許容できない場合、現職を続ける選択は賢明です。需要が伸びる技術や職種であれば、長期的な目線で生涯年収が高くなる可能性もありますが、短期的な影響を考慮することも重要です。また長期的に見て現職に留まる方が生涯年収が高くなる可能性もあるためよく考慮し、意思決定することが重要です。 - 技術への興味よりも自身の強みを優先する場合:

新しい技術領域への挑戦よりも、現在の職種で培った専門性や経験を深める方が、自身の得意を活かし、やりがいを感じられると判断するケースです。例えば、アジャイル開発に憧れて転職したものの、スケジュールのコントロールが難しく、自分の得意を活かせないと後悔するケースも存在します。自身の強みが何かを考え、判断することも重要となるでしょう。 - 現在の職種でも成長の機会がある場合:

企業内で新しい技術の導入が進んでいたり、自身のスキルアップに繋がるプロジェクトに参加できる機会がある場合、無理に転職せずともキャリアを広げることが可能です。

なぜキャリアチェンジしたいのか、キャリアチェンジ後も覚悟を持って働けるのかということをしっかり検討したうえで判断することが必要です。

おわりに

他の技術領域や職種へのキャリアチェンジを伴う転職活動はかなり難易度が高く、日頃の努力が必要不可欠です。また、自身の努力だけでなく、その領域でエンジニアの需要が高いかどうかなどの外部要因も大きく影響します。本当に自身の志向性とキャリアチェンジした未来があっているのかじっくり検討することが重要となるでしょう。検討の結果、それでもキャリアチェンジをしたい場合は覚悟を持って、下記に取り組んでみてください。

- まずは目の前の仕事で結果を出し、努力をアピールできる状態にすること。

- 自己研鑽などの努力を欠かさないこと。

- 新しい技術を学ぶ意欲と技術習得の再現性を示すこと。

キャリアチェンジは、転職活動だけでなく、入社後も新たな職種で経験を積むまで、精神的にも肉体的にも負担がかかる可能性があります。入社後の状況も想定しながら、自身にとって最適なキャリアを選択するための覚悟を持って臨みましょう。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- インフラエンジニアからクラウドエンジニアへ! 成功する転職&スキルアップ戦略

- COBOLエンジニアが実際のWeb開発業務に携わる際に気をつけるべきこと

- データから読み解く! ITエンジニアの「市場価値」と「評価ポイント」

- 働く上での必須知識!エンジニアになるための11ステップ

- 日立のAIなどデジタル技術を活用しDXに取り組むデジタルビジネス「ルマーダ事業」を支えるエンジニアに求められる人財像とは

- COBOLエンジニアはPHPとRuby on Railsのどちらを学習するべき?

- 40代・50代エンジニアのキャリアの築き方 ー「経験の棚卸し」から始めるキャリア構築

- 40代・50代エンジニアのための転職戦略とキャリア設計の考え方

- 人事目線でのエンジニアに必要なスキル、エンジニアとして求められる行動

- 技術だけじゃない! ITエンジニアに求められる「ソフトスキル」の磨き方