写真で見るKubeCon+CloudNativeCon China 2025

KubeCon+CloudNativeCon China 2025は、約1,000名のキャパシティの会場を使って開催された。具体的には、香港の高層ビルの高層階にあるホテルの宴会場にキーノート会場、サブトラックを4つ、そしてショーケースという組み合わせで実施された。メインのキーノート会場の裏手にショーケースのためのスペースは設置され、余裕のあるスペースでの展示となった。この稿ではショーケースのようすなどを紹介する。

「いつもの」ブース設計でコストをかけないHuawei

カンファレンスのメインスポンサーであるHuaweiはどのKubeConでもほぼ同じブース設計で壁面に液晶モニターを設置し、フロント部分にカウンターというシンプルな構成。モニターがあるとは言っても説明員が付いてデモを行う設計ではなく単にスライドが再生されるというやり方で、ショーケースに対してコストをかけないという考えがはっきり表れていると言える。

この写真には中央にHuaweiのチーフストラテジーオフィサーのBryan Che氏が写っているが、香港が地元のChe氏にとってはホームゲームと言ったところだろうが、特別な仕掛けがあるわけでもなく、良い意味で力の抜けたHuaweiのブースであった。

こちらもシンプルなByteDance

ByteDanceも壁面にKubeWharfのパネルを設置しただけのシンプルな内容。中央に写っている眼鏡の男性はAIBrixのセッションを行ったJiaxin Shan氏だ。ByteDanceはブースよりもセッションのほうにリソースを注いだという形だろう。

中国人エンジニアにアピールするDaoCloud

DaoCloudは今回のカンファレンスでは存在感を大きく示しており、ライトニングトークを含めると13のセッションでプレゼンテーションを行っていた。パネルが中国語で書かれているというところから判断すれば、多くの中国人エンジニアにアピールするという手法は間違っていないと思える。

ICON Business Systems

香港がベースのインテグレーター、ICON Business Systemsもブースを出展。ここではPure StorageのPortworxと中国国内向けのGitリポジトリであるGiteeなどを紹介していた。このブースが人気だったのはノベルティを配布し続けていたことが主な要因だろう。GiteeはGitHubも認める中国での主要なソースコードリポジトリだが、Gitee自体がこのようなカンファレンスには出てこないところも特徴的と言える。

Alibaba Cloud

Alibaba Cloudのブースもパネルのみだが、パネルに印刷された文字が小さくてよく分からないのが残念だった。ちなみに配布していたステッカーはOpenYurtとOpenKruiseGameだ。パネルにはその2つの他にKoordinatorやKubeVela、Dragonflyなどが書かれてはいたが、存在感は薄かった。

インドのZOHOの別ブランドであるManageEngine

インドのZOHOが展開するManageEngineもブースを出展。AIを使っての差別化が訴求ポイントだろう。AI Powered Full Stack Observability(FSO)がメインのプロダクトだ。ここもノベルティの配布で人気を博していた。

欧米のベンダーも勢揃い

欧米のベンダーとしてはIntel、Arm、SUSE、Fortinet、F5、Akamai、AWSなどが出展していた。

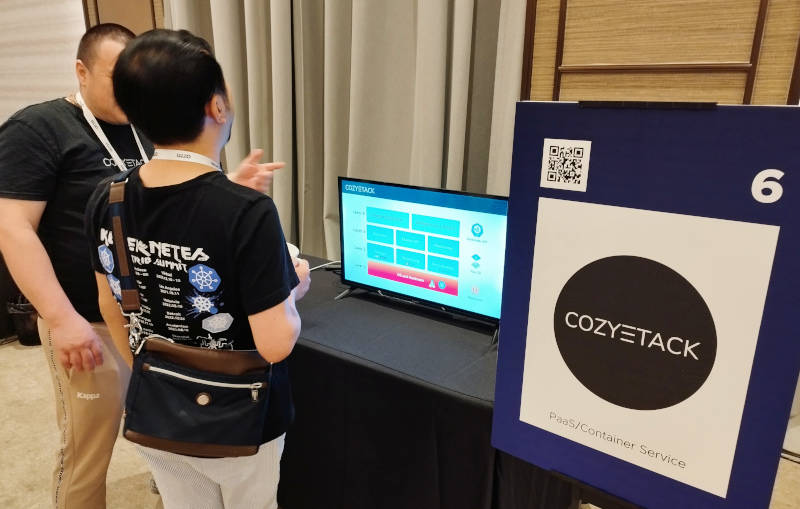

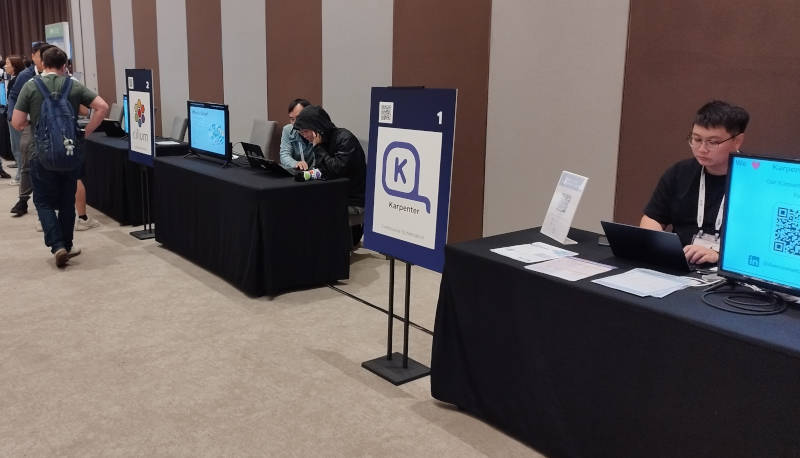

欧米のKubeConとは勝手が異なるCNCF

アメリカやヨーロッパのKubeConではCNCFのプロジェクトのブースはパネルと説明員という最低限の形態であるにも関わらず常に人気となっていたが、中国ではようすが違っていた。

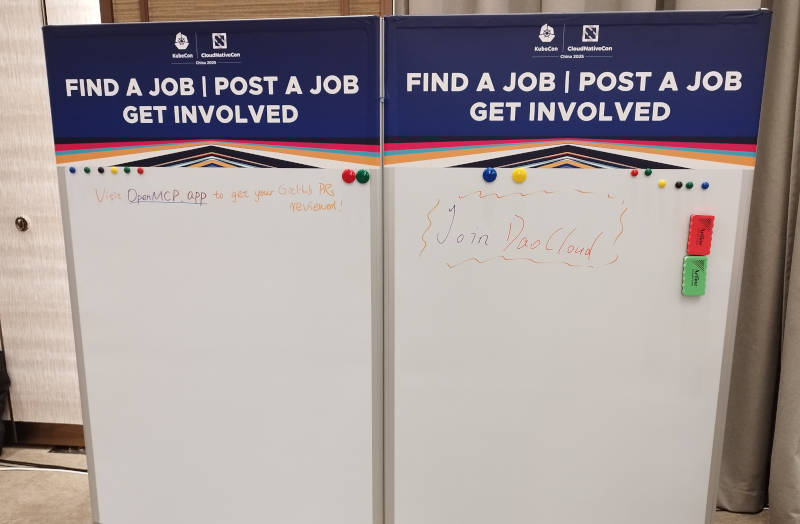

また欧米では初日からジョブボードには多くの書き込みがなされていたが、中国圏では求人と採用に関しては状況が違うということだろう。

OpenTelemetry

OpenTelemetryのコントリビューター、Steve Flanders氏もブースにいて対応をしていたが、多くの参加者が集まる訳でもなく、参加者がいない時間を使ってインタビューを行える程度の暇さ加減であった。

HAMi

異機種のGPUクラスターをKubernetes上からスケジューリングするプロジェクトであるHAMiもブースを設けていたが、実に暇そうであった。しかしセッション自体は非常に興味深く、生成AIのためにGPUクラスターを効率的に運用するためのノウハウがしっかり提案されていた。スライドが公開されているので参考にして欲しい。

●参考(PDF):Smart GPU Management: Dynamic pooling, Sharing, and Scheduling for AI workloads in Kubernetes

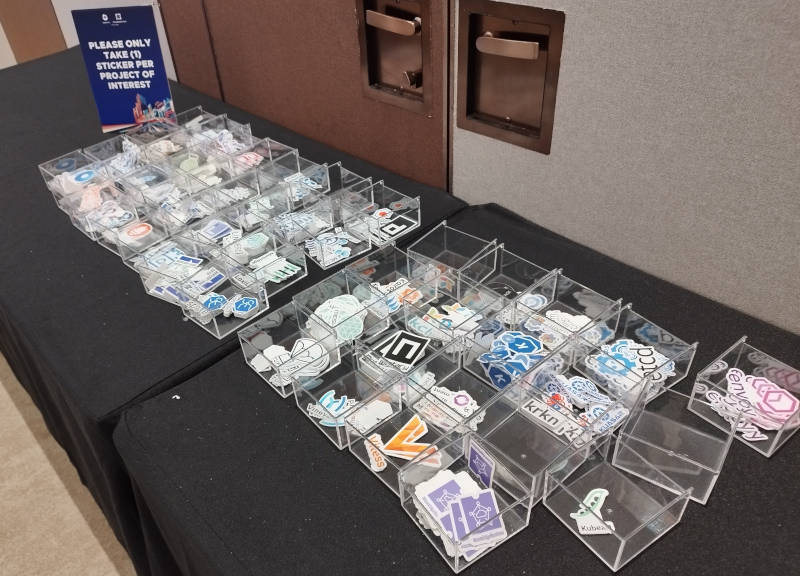

HAMiのブースの人気が今イチであった理由のひとつは、ノベルティの配布がなかったからかもしれない。前述のCNCFのプロジェクトブースもノベルティがないためのように思われる。

KubeCon China 2025はこういう場所で開催されていた

最後に会場近くの雰囲気をお届けしよう。

中国では高層ビルの外壁の足場が竹材で組み上げられていることが常識のようで、この高さまで組み上げも崩れないというのは地震がないということも理由なのだろうか。日本人の眼からは驚異に写る。

香港の商業施設は高層ビルのモールだけではなく地下も含めてきれいに整理されていた状況だったが、稀にこのような最小のスペースで手仕事をするという屋台に遭遇することもある。

2024年に比べて会場のレベルも上がり、参加者も増えて充実のカンファレンスだったと言えるだろう。中国語でのセッションが解禁になっているのはパンデミック前の上海のKubeCon Chinaでも同様だったが、セッション後の質疑応答も盛んに行われ、有益な情報交換が行われたことは間違いない。機械翻訳も徐々に品質が向上していることを考えると、2026年に横浜で開催されるKubeCon Japanでも日本語によるセッションを解禁して欲しいと切に願う。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- 写真で見るKubeCon China 2024:欧米では見かけないベンダーが目立っていたショーケース会場を紹介

- KubeCon Chinaでは展示ブースも中国ベンダーが猛プッシュ

- Open Infrastructure Summit上海、展示ブースで感じた宴の終わり

- CNCFによる中国人のためのイベントだったKubeCon China

- 写真で見るOSSummit North America 2022

- KubeCon+CloudNativeCon China 2025開催、初日のキーノートセッションを紹介

- KubeCon China 2025開催、中国ベンダーによるキーノートを紹介

- 写真で見るKubeCon Europe 2019ショーケース

- KubeCon China:中国ベンダーが大量に登壇した3日目のキーノート

- KubeCon Europe開催、16000人が参加し、ヨーロッパで最大のテックカンファレンスに