KubeCon Japan 2025、東京ガスの杉山氏が2日目のキーノートに登壇

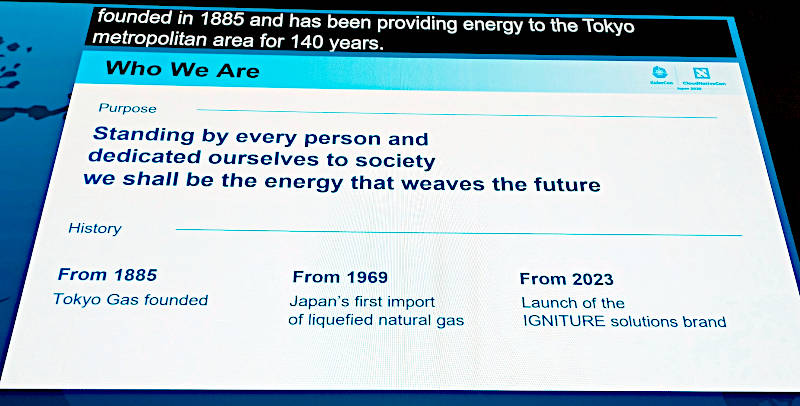

KubeCon+CloudNativeCon Japan 2025の2日目のキーノートに東京ガスの杉山祐介氏が登壇。前日(6月16日)のキーノートでCNCFのCTO、Chris Aniszczyk氏が発表したエンドユーザーコンテストで賞を獲得したことを受けての5分間の短いトークとなった。

●動画:From Legacy to Lift-Off: How Tokyo Gas Accelerated Innovation with Kubernetes, Argo CD, and Istio

内容は、契約者自身がスマートフォンアプリ(myTOKYOGAS)を使って料金やポイントなどを確認できるサービスを、マイクロサービスとして実装したことを紹介したものだ。

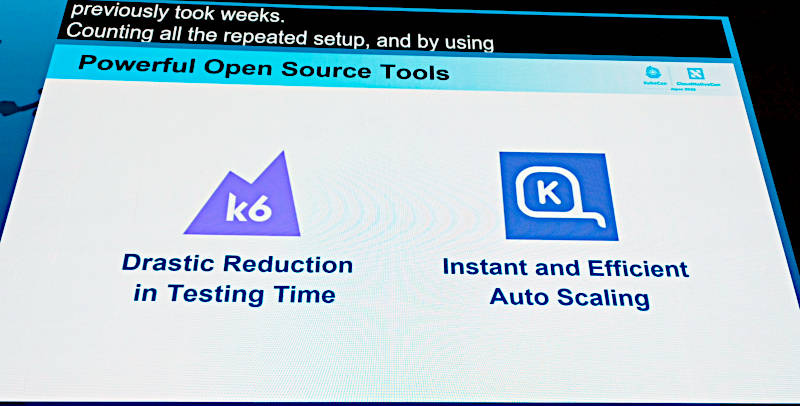

ここで約1000万人を超える契約者を持っている東京ガスが、Kubernetes、ArgoCD、Istioなどを使ってスケーラブルなシステムを構築したことを説明。他にもGrafana Labsが開発するロードテストのためのツールGrafana k6やKubernetesクラスターをオートスケールするためのツールKerpenterなどを使用していることも簡単に紹介した。

そして140年の歴史をこれからも持続させるためのキーワードとして「Beyond 140」を掲げて、これからもKubernetesと一緒にビジネスを持続させていくことを表明して、5分間のトークを終えた。

杉山氏が書いた以下のブログによれば、CNCFから受賞の連絡があったのは1ヶ月前で、それから英語によるスライド作り、プレスリリースのレビュー、英語によるトークの練習などをこなしてのキーノート登壇となったようだ。

●東京ガスのブログ:KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025 イベントレポートです!

ブログの中で杉山氏が記述しているように、エンドユーザースポンサーとして出展も行った東京ガスだったが、ソフトウェアベンダーやクラウドプロバイダーとは異なり、何を訴求するのか? については悩ましいところだったろう。結果的に東京ガスはシステム構成図を唯一の訴求ポイントとして使ったことになるが、カンファレンスの参加者にとってみれば、レガシーな企業である東京ガスのクラウドネイティブなシステム構成に興味が沸くのは当然のことだろう。システム構成図にはPigCAPのTiDBやDatadogのオブザーバビリティツールなども使われていることが見て取れる。

このブログで杉山氏が書いているように「どういったサービスを使っているのか」についてはシステム構成図でカバーできているとしても「どんなメリットがあるのか」「つらいところはないのか」「どのくらいのメンバーで運用しているのか」という部分についてはもっと語って欲しかったというのが筆者の感想だ。KubeCon Chinaで感じた「中国人エンジニアは自社システムの負の部分を語らず、良い部分のみを訴求する」傾向にあることと通じるものを感じた。もっとも、5分という短い時間の中ではこれが精一杯ということなのかもしれない。

またArgoCDやIstio、Grafana k6、Kerpenterなどを選択した背景についても語られることはなく、その選択が自社だけで行ったのか、システムインテグレータなどの関与はあったのか、開発にかかった時間や人数など、東京ガスに似たレガシーな企業が最先端のテクノロジーを使ったシステム開発を行う上での参考になる情報がなかったのは残念である。

海外のKubeConでもエンドユーザー企業がブースを出展してエンジニアの採用を目的に参加することは良くみる光景だ。しかし東京ガスにとってテック系カンファレンスへの出展は初めての経験であり、この反響を元に「これからどうやってKubeConと関わっていくのか?」を社内で議論するということなのかもしれない。

願わくは、スポンサーとして参加し、ユースケースのコンテストで受賞したご褒美としての5分間のライトニングトークという扱いではなく、2026年には他社の参考になる情報を提供する姿勢を見せて欲しいと思う。レガシーなシステムを抱える伝統企業として、基幹システムとの接続やアジャイルな開発に向かうための組織作り、CI/CDの習慣作り、オブザーバビリティのための体制作りなど、クラウドネイティブやソフトウェアやツール以外にも他社の参考になる点は多いだろう。来年はぜひ自社の成功体験だけではなく失敗や反省点などをコミュニティのため、もしくは対話のきっかけとするために公開して欲しいと切に願う。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- KubeCon Japan 2025、生成AIを紙芝居で解説する初日のキーノートなどを紹介

- KubeCon Europe 2025、サービスメッシュのLinkerdのミニカンファレンスLinkerd Dayを紹介

- KubeCon+CloudNativeCon Europe 2025から初日のオープニングキーノートを紹介

- KubeCon Europe 2025、MCPとCRAに関するセッションを紹介

- 「KubeCon NA 2022」から、サイドカーレスを実装したサービスメッシュのIstioのセッションを紹介

- KubeCon Europeに参加した日本人エンジニアとの座談会で見えてきたKubernetesの次の方向性とは

- KubeCon Europe 2025から、Red Hatが生成AIのプラットフォームについて解説したセッションを紹介

- KubeCon Japan 2025併催のKeycloakCon Japanを紹介

- KubeCon+CloudNativeCon China 2025開催、初日のキーノートセッションを紹介

- KubeCon Europe 2025、3日目のキーノートでGoogleとByteDanceが行ったセッションを紹介