KubeCon Japan 2025、生成AIを紙芝居で解説する初日のキーノートなどを紹介

チケットが売り切れになったKubeCon+CloudNativeCon Japan 2025が2025年6月16日と17日の2日間、開催された。この稿では初日のキーノートからセッションを紹介する。最初に登壇したのはCNCFのCTO、Chris Aniszczyk氏だ。

●動画:Community Opening Remarks}

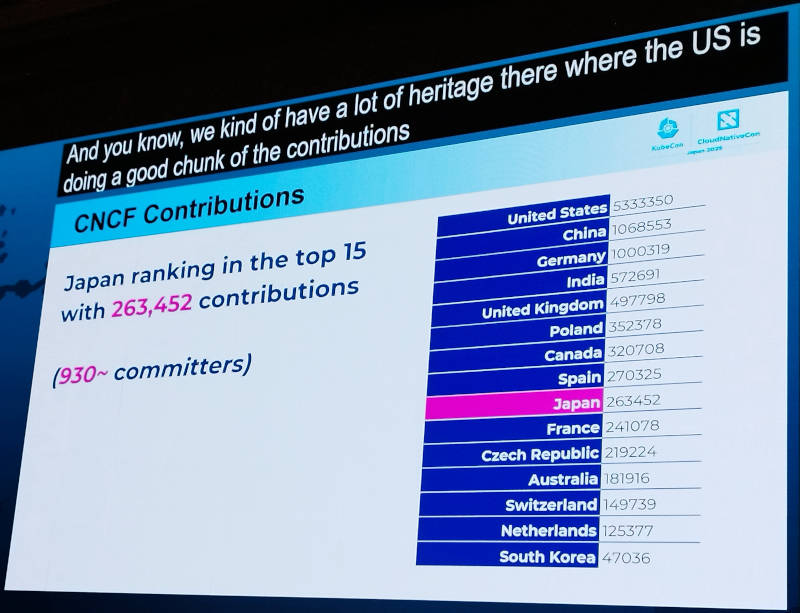

Aniszczyk氏のセッションは主に日本とCNCFのコミュニティとの関わりを披露する内容で、初めて開催されたKubeCon Japanの参加者を喜ばせることが主眼となっていたように思われる。

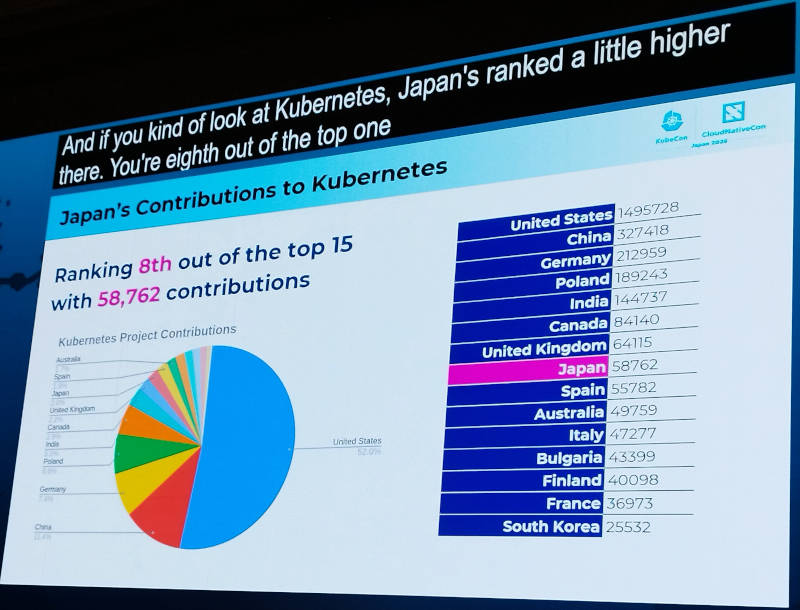

またKubernetesに特化した集計では、日本からのコントリビューションは8番目の多さであったと説明した。

ここでのポイントは、どちらの表でもアメリカに次いで中国が2番目のコントリビューションを行っているということだろう。中国が国策としてオープンソースソフトウェアを応用しようとしていることがわかる。CNCFのプロジェクト全体に対する貢献数では日本は中国の約24%、約1/4であり、中国の人口が日本に比べて約10倍であることを前提とすれば、日本は健闘しているというところだろうか。

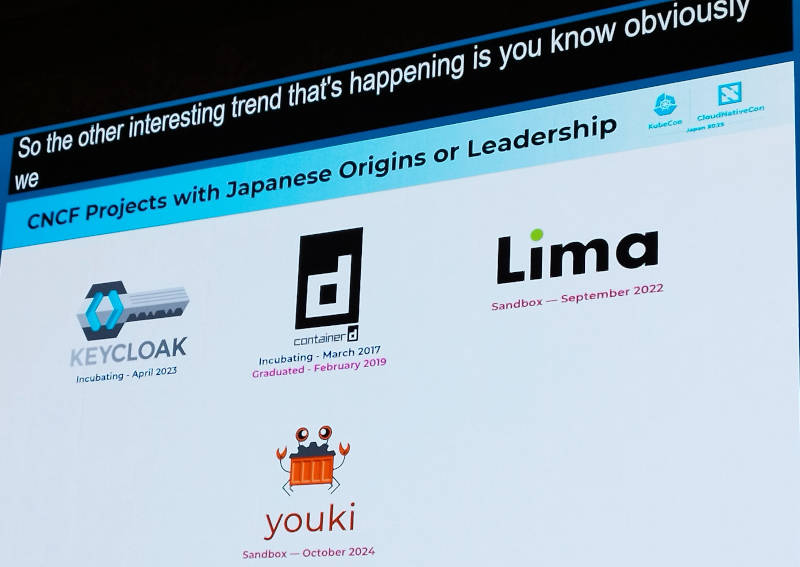

また日本が主導するオープンソースプロジェクトについても紹介を行った。ここでは日立が主導するKeycloak、ランタイムのContainerd、MacOSでContainerdを動かすためのLinux仮想マシンであるLima、Rustで書かれたコンテナランタイムのYoukiなどが紹介されている。ちなみにContainerdとLimaはNTTのR&Dであるソフトウェアイノベーションセンターの研究員、須田瑛大氏がリードするプロジェクトである。須田氏は2023年にシカゴで開催されたKubeCon NAでTop Committer Awardを受賞した実績があるコントリビュータだ。またYoukiはPreferred Networksの小松亨氏が開発したコンテナランタイムである。小松氏は2024年にパリで行われたKubeCon Europeの際には、座談会にも参加している。

●参考:KubeCon Europe 2024に日本から参加したメンバーで座談会@桜の木の下

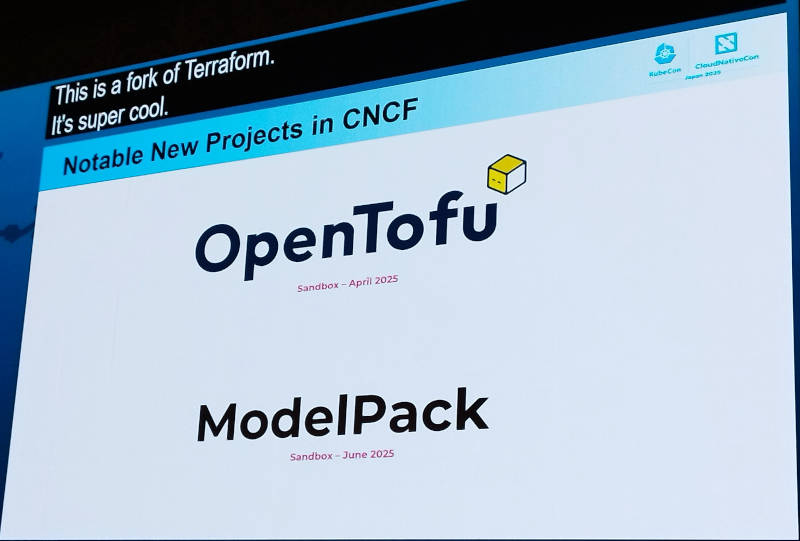

他にも注目している新しいプロジェクトとしてOpenTofuとModelPackを紹介。OpenTofuはHashiCorpが開発したTerraformを置き換えるためのオープンソースソフトウェア、ModelPackは2025年6月7日にCNCFのサンドボックスプロジェクトとして採用された最新のプロジェクトだ。KitOpsとModelKitsはModelPackのルーツであり、CNCFのサンドボックス採用に際してはRed HatやPayPal、ANTGroup、ByteDanceなどからの協力を受けている。生成AIがモデルだけではなくそれを効率的にパッキングすることにより、ベンダーニュートラルで透明性の高いコンテナイメージを実装できるという。ModelPackは仕様であり、それに準拠したツールやリポジトリがこれから増えてくると思われる。

●参考:ModelPacks Join the CNCF Sandbox:A Milestone for Vendor-Neutral AI Infrastructure

以下の記事ではModelPackに関連するKitOps及びModelKitsについて解説を行っている。

●参考:生成AIのためのコンポーネントをパッケージングするKitOpsの解説動画を紹介

そして近年、CNCFが熱心に拡大しているサーティフィケーションプログラムついてもアップデートを行った。これは生成AIのためのプラットフォームとしてKubernetesを使う場合にKubernetesの仕様に準拠しているかどうかを検証するというプログラムになる。まだベータの段階ということだが、Red Hatのようにオープンソースソフトウェアを組み合わせることで生成AIのプラットフォームとしてKubernetesを使っているベンダーなどにとっては、CNCFのお墨付きを貰うために必須の認定だろう。ただし、CNCFのプロジェクトを使っていること、CNCFのメンバーである必要があることといった条件がある。これは良い捉え方をすれば、CNCFのメンバーにとって最適の組み合わせを提供するという発想だが、悪く言えば、CNCFによる囲い込みとも言えるものだ。

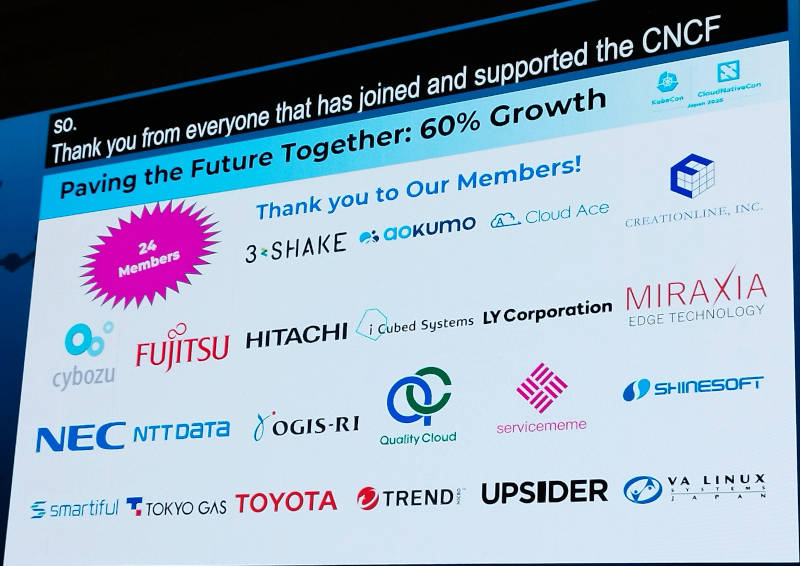

ここからもう一度、日本に関するトピックに戻って新しいメンバー企業を紹介。ここではスリーシェイク(3-SHAKE)やGCPに特化したインテグレーター、クラウドエースなどが紹介された。

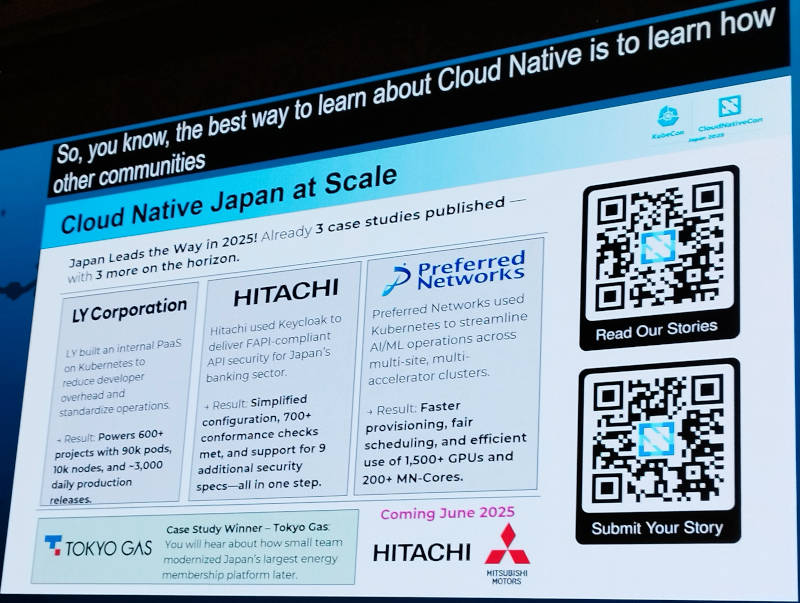

また日本でのユースケースもLINEヤフー、日立、Preferred Networksなどが簡単に紹介された。東京ガスはスポンサーとしても参加してブース展示も行っていた。東京ガスはエンドユーザーコンテストでは賞を獲得するほどに存在感を示していたと言える。

最後に、2026年にもKubeCon Japanが開催されることが発表されてセッションを終えた。2026年のKubeCon Japanの開催地は横浜で、7月29日と30日の2日間に開催されることがすでに発表されている。

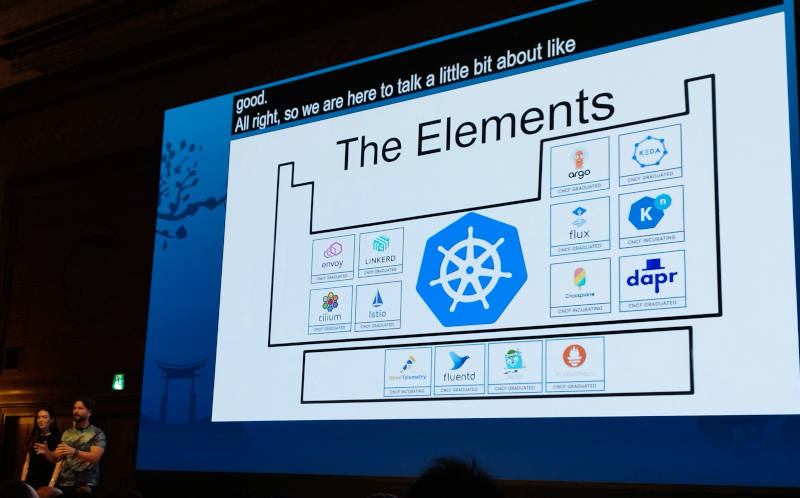

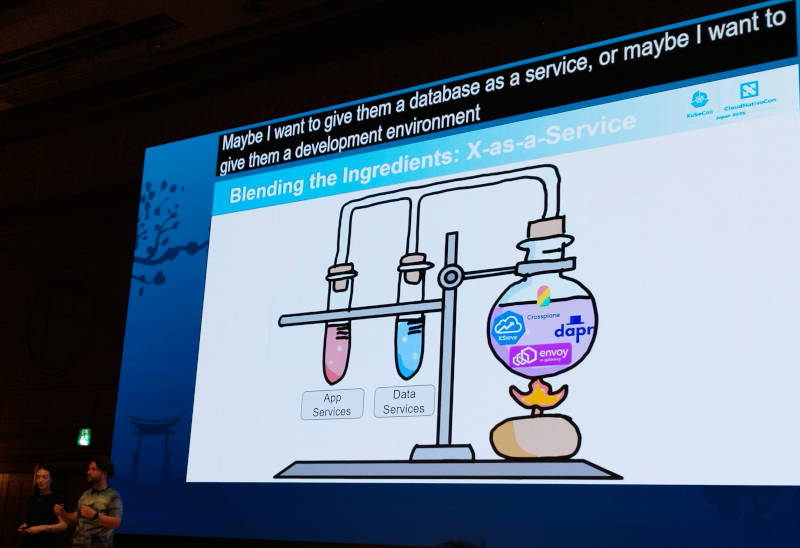

次に紹介するのは、BloombergのエンジニアとDaprを開発するDiagridのエンジニアによるプレゼンテーションだ。これは「Platform Alchemy: Transforming Kubernetes Into Generative AI Gold」と題されたセッションで、登壇したのはAlexa Griffith氏(Bloomberg)とMauricio "Salaboy" Salatino氏(Diagrid)だ。

セッションは紙芝居風のイラストを使ってプラットフォームの進化とアプリケーションの変化を解説したもので、テクニカルではあるものの具体的な解説を行うのではなく抽象化された例(錬金術)を使って解説するという内容だ。動画とスライドは以下から参照できる。

●動画:Platform Alchemy: Transforming Kubernetes Into Generative AI Gold

●セッションの資料(PDF):https://static.sched.com/hosted_files/kccncjpn2025/6a/Kubecon-Japan%20%288%29.pdf

ここではSalatino氏が所属するDiagridが開発するDaprのAIエージェントを使って、生成AIのアプリケーションを解説するというのがポイントだが、どこまでも抽象的な表現に終始しており、具体性に欠けていることが最大の欠点であろう。すでに多くのエンジニア、ビジネスパーソンがChatGPTなどによるAIの魔術的な能力には接しているのに、それをさらに錬金術的に解説したところで理解が進むというより「前置きはわかったからどうやって作るのかという本題に進んでくれ」という欲求不満感だけが募るという印象を筆者は受けた。

実際、前週に開催されたKubeCon Chinaでは、音声認識からより広範囲のAIアプリケーションを提供し始めたAI先端企業であるiFLYTEKがHuaweiと協同で行ったキーノートセッションにおいて、Volcanoを使ったモデル学習におけるKubernetes上のスケジューリングについて解説をする内容が中国語で行われていた。KubeCon Japanでの紙芝居とKubeCon Chinaでの具体的なシステム例の解説という違いに大きな差を感じてしまった。

日本企業でAIワークロードのスケジューリングをKubernetesで実装しているというユースケースがないわけではないだろう。しかしそれをセッションとして外部に公開するだけのROIが無かったもしくはCNCFはまだこのレベルの紙芝居が日本の参加者にとっては有効だと想定したということなのか。どちらにせよ中国と日本の生成AIに関する大きな差を感じる内容のキーノートとなった。

参考までにKubeCon ChinaでのiFLYTEKのセッションに関するリンクを置いておこう。

●iFLYTEKのセッション(中国語):Scaling Model Training with Volcano: iFlytek's Kubernetes Breakthrough

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- KubeCon+CloudNativeCon China 2025開催、初日のキーノートセッションを紹介

- Cloud Native Community Japanキックオフミートアップ レポート

- KubeCon China 2025開催、中国ベンダーによるキーノートを紹介

- KubeCon Europe 2025、ドコモイノベーションズのCEO秋永氏にインタビュー

- Kustomizeのリードに昇格したエンジニアが語るOSSへの参加を持続させるコツとは

- KubeCon North America 2024、初日のキーノートでパテントトロール対策を解説。その意図を探る

- CloudNative Days Tokyo 2023から、業務でのOSSコントリビューションのありかたとKeycloakについて解説したセッションを紹介

- LFが「Kubernetesプロジェクト ジャーニー レポート」とKubernetesの新トレーニング「Kubernetes アプリケーション開発」を発表

- KubeCon Europe 2025から、Red Hatが生成AIのプラットフォームについて解説したセッションを紹介

- CloudNative Days Tokyo 2019:K8sコントリビューターになるために必要なことは?