KubeCon Japan 2025併催のKeycloakCon Japanを紹介

KubeCon+CloudNativeCon Japan 2025が2025年6月16日と17日の2日間、お台場で開催された。2日間で約1500名の参加者が集まり、開催日前にチケットが売り切れになったことから考えると「国内でKubeConに参加したい」と考えていたエンジニアやビジネスパーソンが多かったということだろう。

またその2日間の前後にはKeycloakConやFinOps X Dayなどの併催イベントも開催され、多くのトピックについて解説や質疑応答が行われた週となった。この稿では6月13日、つまりKubeCon Japanが開催された前週の金曜日午後に行われたKeycloakConについて紹介する。

翌週から始まるKubeCon Japanの会場となったヒルトン東京お台場の比較的小さな会議室で開催された半日のミニカンファレンスKeycloakConだが、用意されたキャパシティに比べると参加者はだいぶ少なめで、その点は残念だった。

この件についてKeycloakの関係者に話を訊いたところ、CNCFからは「無償にしないほうが良い」と伝えられていたということだ。しかし当初から無償とアナウンスしてしまった経緯があったため、無償にしてしまった、やはり少額でも有償にすべきだったというコメントが聞けた。実際、100名以上の参加申し込があったということだが、無償にしてしまったために欠席率が跳ね上がってしまったということになる。欠席率を低く抑えるためには少額でも有償にして「カネを払ったんだから元をとりたい」という意欲を参加者に想起させることが必要であろう。初めての単独で開催されたKeycloakのカンファレンスということで記念すべきイベントであったはずだが、スタートからつまずいてしまった感は否めない。

カンファレンスではキーノートとしてRed HatのKeycloakメインテナーが解説とデモ、日立のメインテナーである乗松氏が解説するMCPを使ったAIエージェントとの連携の解説、国内のユースケースとしてサイバーエージェント、クラウドエース、Gifteeなどのセッション、KeycloakのUIをカスタマイズするKeycloakifyのセッションなどが行われた。またこのカンファレンスのスポンサーでもあるNRIからの挨拶なども行われた。

ここではキーノートとして行われたRed HatのエンジニアMarek Posolda氏のセッションと、その後に行われた乗松隆志氏のセッションを簡単に紹介する。

●Red Hat Posolda氏のセッション:Keycloak Introduction and Demo

Red HatのPosolda氏のセッションはKeycloakのイントロダクションとこれからの展望、そして実際にデモを行ってその動きを見せるというものだった。

しかしこのセッションを聞いていた関係者を含む参加者にとってみれば、すでに理解している内容であり、このセッションで初めてKeycloakに接したというエンジニアは少なかっただろう。

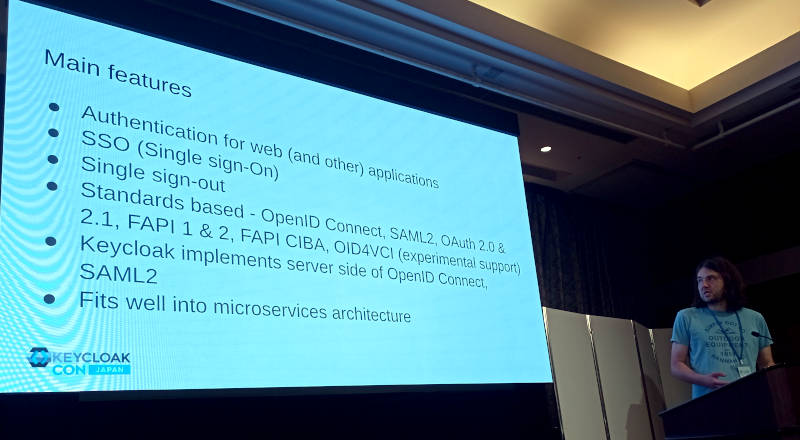

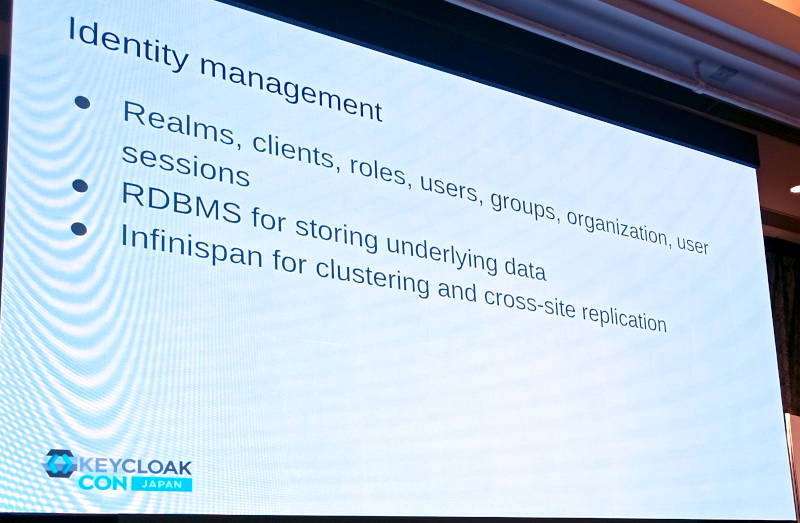

主な機能について解説した後にモノリシックなアプリケーション、Webベースのアプリケーション(特にSPA)について構成例を解説した。そこからKeycloakにおけるアイデンティティ管理と言う部分の解説を実施。この内容が後半のデモにも繋がる内容となっているが、やや説明が淡泊で要点が何か? ということが伝わりにくかった。

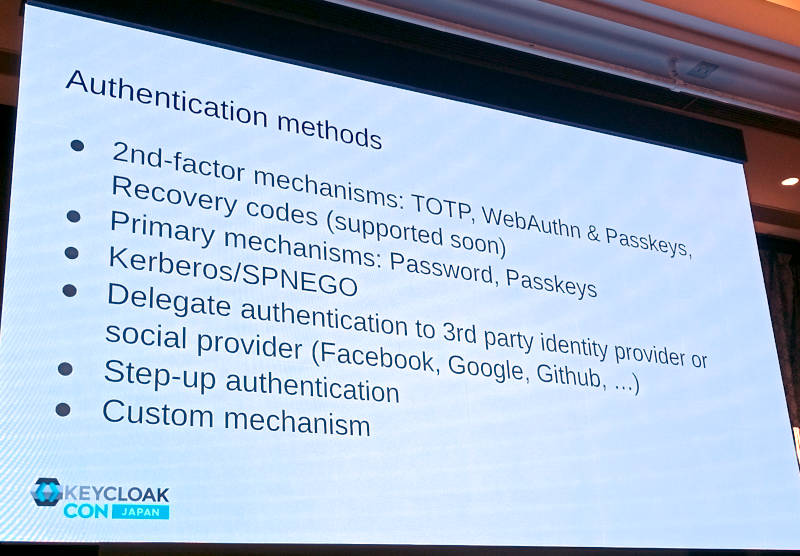

そして認証の方法についてもスライドを使って解説した。

45分のセッションの中の後半10分は、デモとしてノートPC上でローカルのWebアプリケーションを実行し、ローカルのポートからアクセスして、ユーザーの認証に必要な属性を追加するなどを行った。

その後に行われたのが日立の乗松氏のセッションだ。

乗松氏は今や多くのカンファレンスで耳にするキーワード、「Model Context Protocol(MCP)」をKeycloakから使う方法を解説するセッションを行った。

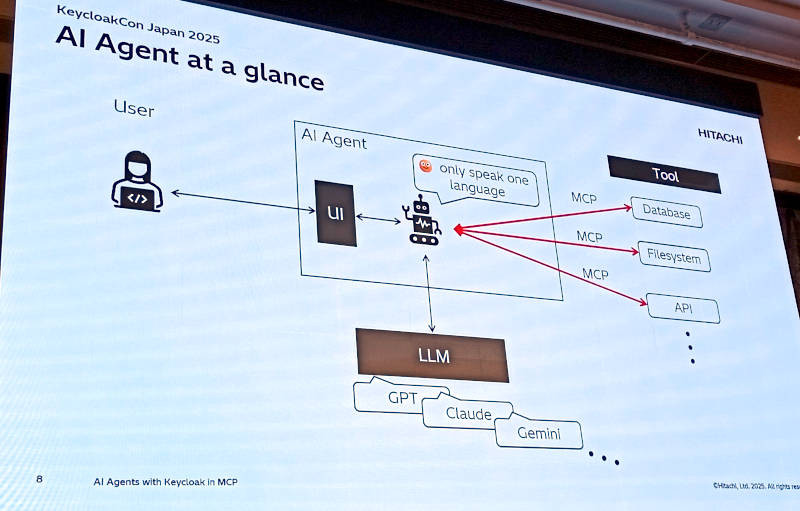

MCPはAnthropicが提唱し、オープンソースとして公開したLLMなどのモデルとデータベースや外部のAPIを呼ぶためのプロトコルだ。MCPがない状態ではデータベースを呼ぶためにはSQL、WebであればRestを使うなど個別にそれぞれのプロトコルを呼び出す必要があったが、MCPを使うことでさまざまなサービスとLLMを繋ぐことが可能になる。

乗松氏はMCPについても簡単に紹介を行った。

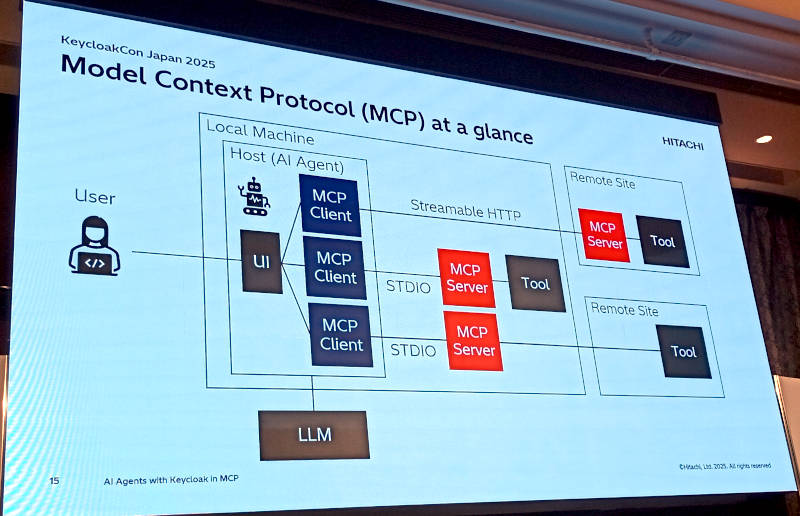

そしてMCPを開発するためのSDKの状況、MCPのコンポーネントであるクライアントとサーバーの構成などについても解説を行った。

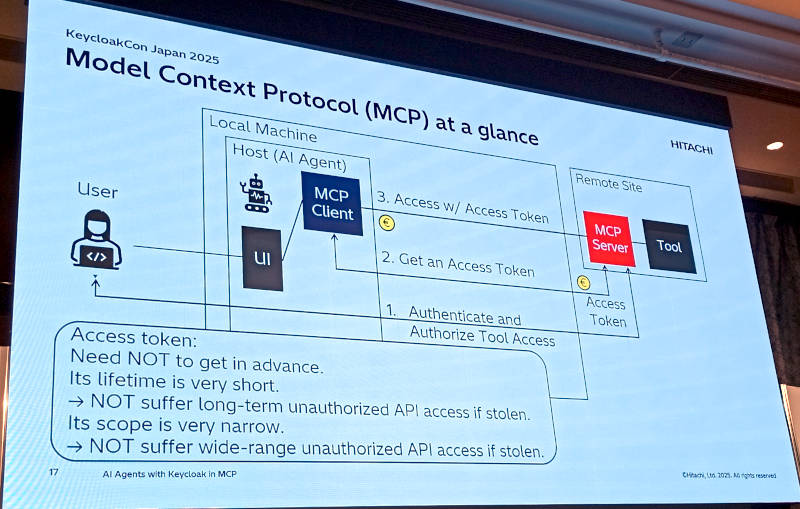

またKeycloakの視点では認証がどのようにAIアプリケーションと外部サービスの間で行われるのかを説明。特に外部サービスにアクセスするためのトークンがどのようなフローで処理されるのかについて、順を追って解説した。

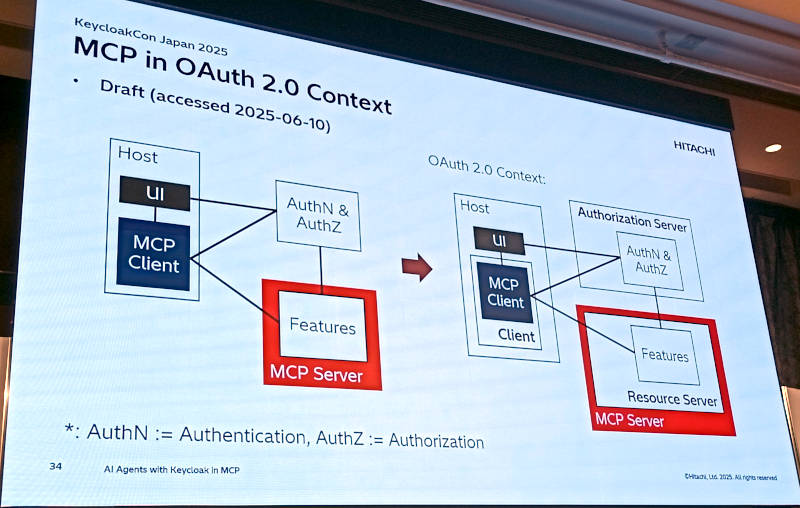

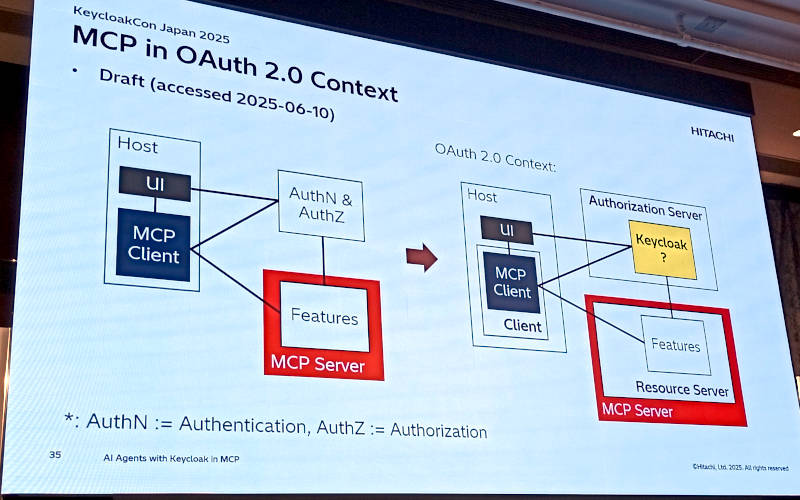

その上で認証の標準であるOAuth2.0の視点からMCPの認証フローのどうなるのか? を説明。これについては最初の仕様と提案されている最新のドラフト仕様から、その変化を解説している。これはかなりKeycloak及びOAuth2.0に詳しいエンジニア向けの解説と言えるだろう。

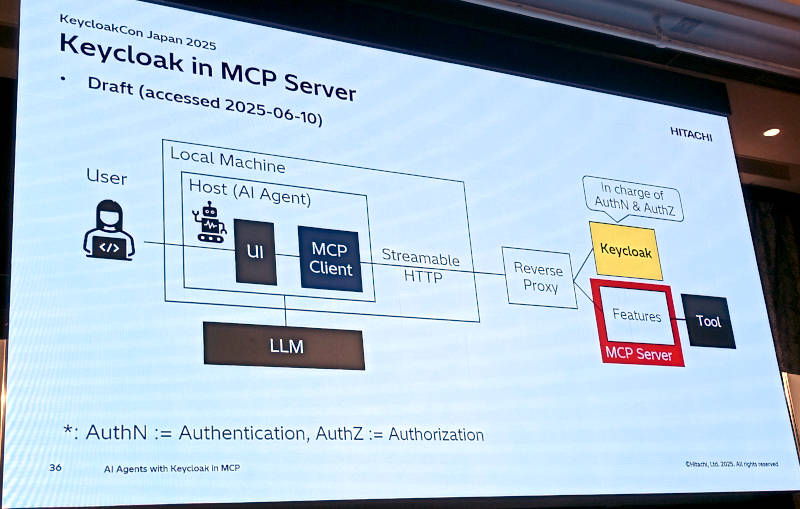

そして日立がProof of Concept(PoC、実証実験)として開発しているシステムの構成例を示して、より詳細に実際に実装された認証システムを解説した。

そして、なぜMCPの利用にKeycloakが適しているのか? を説明。ここでは標準に準拠していることやKeycloakが金融業界の標準に準拠していることで安全な認証が可能になることなどを挙げた。

さらに、Keycloakが認証のためのオープンソースとして健全に運営されている点についても解説を行った。

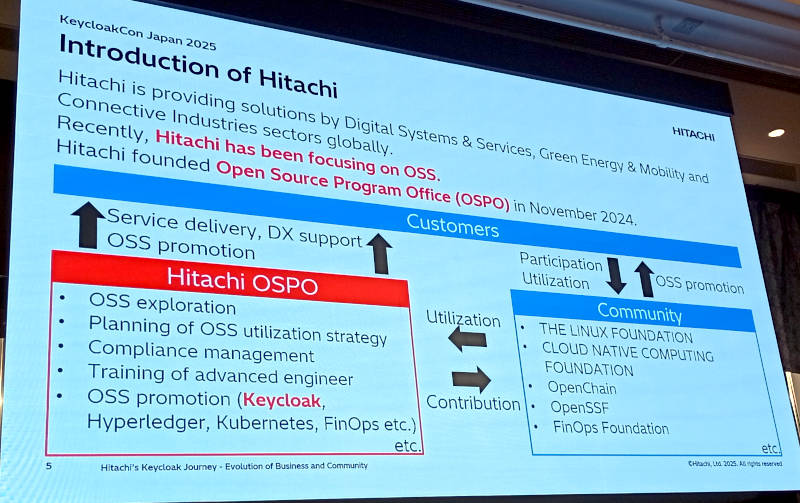

その後は日立のオープンソースの取り組みの紹介として、OSPO(Open Source Program Office)の創設などを説明した。

最後のサマリーの部分では、箇条書きのすべての項目において日立が主語になっている点は、いかにも日本企業の社員としての矜持とも言えるスタイルだと感じた。オープンソースのコミュニティに参加するエンジニア目線ではなく、あくまでも日立社員が企業の方針として参加しているという部分があからさまになっているのは企業の方針であるとは言え、本音が出過ぎであるように感じた。オープンソースのコミュニティは、建前上は世界中のエンジニアに向けてオープンであるべきだろうが、ここまで日立がコミットしていることを前面に出すことで他のエンジニアが身構えてしまうことにならないだろうか。

乗松氏へのインタビューなどで、日立が戦略的にオープンソースにコミットしていることは理解できるし、それが日立のためになることの最善の方法であることは確かだが、他方、オープンなコミュニティという建前は守る姿勢も見せて欲しいと思う内容となった。乗松氏のインタビューは以下から参照して欲しい。

●参考:Keycloakのメンテナーに訊く、日本の大企業でOSSへのコミットを仕事にするには?

乗松氏のセッションは以下から参照可能だ。

●日立製作所 乗松氏のセッション:AI Agents with Keycloak in MCP

またKeycloakのユーザーインターフェースをカスタマイズするためのオープンソースKeycloakifyに関するセッションも興味深いものだったと言える。フランス在住のInseeという公的機関に属するJoseph Garrone氏のセッションでは、WebサイトのデザインとKeycloak認証のページデザインを合わせるためのツールとして公開されているKeycloakifyの解説とデモを行った。

●Keycloakifyのセッション:A Practical Toolkit for Customizing Keycloak Interfaces

●Keycloakify公式ページ:https://www.keycloakify.dev/

Keycloakifyは例えば、Webサイトからユーザーに認証を促す際に表示されるダイアログのデザインをコーポレートデザインに統一したいというニーズに合致するツールで、Keycloakのエコシステムが充実してきていることを表していると言えるだろう。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- Keycloakのメンテナーに訊く、日本の大企業でOSSへのコミットを仕事にするには?

- ビジネス視点からオープンソースに貢献する仕組みを解説する日立のOSPOのトップ、中村氏にインタビュー

- KubeCon Europe 2025、ドコモイノベーションズのCEO秋永氏にインタビュー

- KubeCon+CloudNativeCon China 2025開催、初日のキーノートセッションを紹介

- KubeCon Europe 2025、MCPとCRAに関するセッションを紹介

- Kustomizeのリードに昇格したエンジニアが語るOSSへの参加を持続させるコツとは

- IBMのJeffrey Borek氏にインタビュー。OSPOに関する課題と未来を考察

- KubeCon North America 2024、日本からの参加者を集めて座談会を実施。お祭り騒ぎから実質的になった背景とは?

- KubeCon Europe 2025、サービスメッシュのLinkerdのミニカンファレンスLinkerd Dayを紹介

- 日立のOSSコントリビュータに訊いた組織のあり方と失敗談