KubeCon China 2025開催、中国ベンダーによるキーノートを紹介

KubeCon+CloudNativeCon China 2025は、パンデミックが発生する以前には上海で開催されていたが、パンデミック以降は香港に場所を移して2024年から再開された。2019年6月開催、つまり世界的な新型コロナウイルスによってロックダウン状態になる直前に開催された上海でのKubeCon China 2019は以下の連載を参考にして欲しい。

●参考:KubeCon China 2019レポート 記事一覧

会場の規模は2019年に比べて小さくはなっているが、2025年のカンファレンスにおいて語られた内容は、クラウドネイティブに加えて生成AIの実装と運用というのが主なテーマだ。中国という巨大な市場を相手にクラウドネイティブなシステム上で生成AIのための膨大なGPUクラスター運用のために、中国国内で開発されたオープンソースソフトウェアなどが紹介される状況となっている。隔離された巨大な大陸で独自に進化した生物を確認するといういわば、ガラパゴス大陸を観察するという感覚すら覚えるカンファレンスと言える。そのガラパゴス大陸の一端を初日のキーノートの後半部分から紹介する。

最初に紹介されたのは、CNCFのプロジェクトとして徐々に話題になりつつあるCrossplaneだ。プレゼンテーションを行ったのはOdyssey CloudのAmit Dsouza氏とNirmataのCortney Nickerson氏だ。

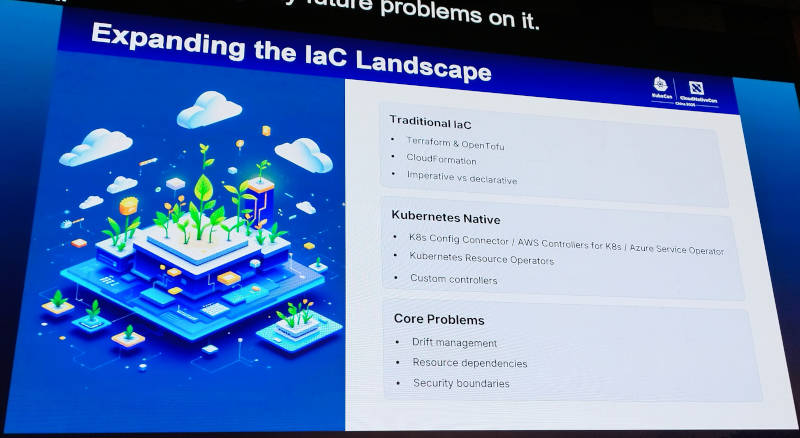

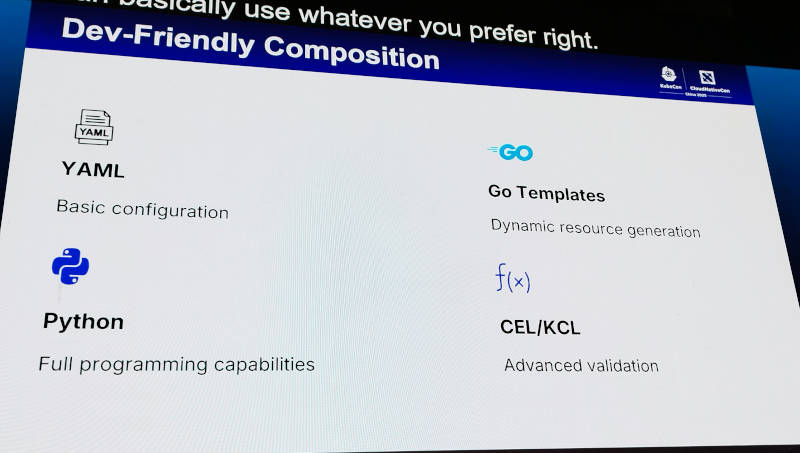

CrossplaneはIaC(Infrastructure as Code)を実現するインフラストラクチャー構成管理のためのオープンソースソフトウェアで、HashiCorpが開発したTerraformとよく比較される。TerraformとCrossplaneの違いは以下のCrossplaneの公式サイトにある比較が参考になるだろう。

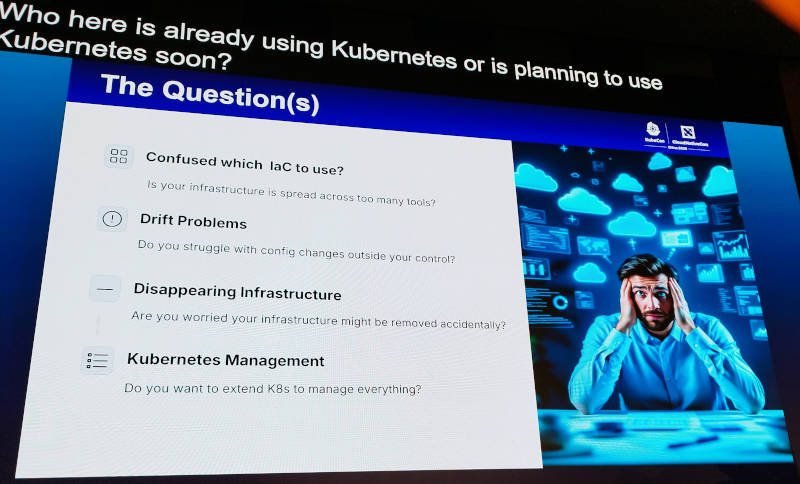

Crossplaneを推奨する前にTerraformにおいて何が問題か? を整理するスライドを使って解説。ここではIaCを実現するツールが多過ぎて何を使えば良いのかわからないというツール選択の問題から、複数のエンジニアによるインフラストラクチャー変更によってドリフト(変更が衝突してしまう状態)が発生してしまう問題などを挙げて、シンプルなインフラストラクチャーでは問題にはならないが、徐々にスケールが大きくなると発生しがちな問題点を挙げて解説した。

セッションの動画は以下から視聴できる。

●動画:Keynote: Crossplane Is the Answer! but What Is the Question?

またそれらの問題点に加えて、クラウドネイティブなシステムにおけるコアなプラットフォームであるKubernetesネイティブであるかどうか? を問題点として挙げている。

そしてCrossplaneはKubernetesネイティブなコントロールプレーンだと紹介。単一のAPIとリコンサイレーションループというKubernetesの基本思想に合致したソフトウェアであることを説明した。

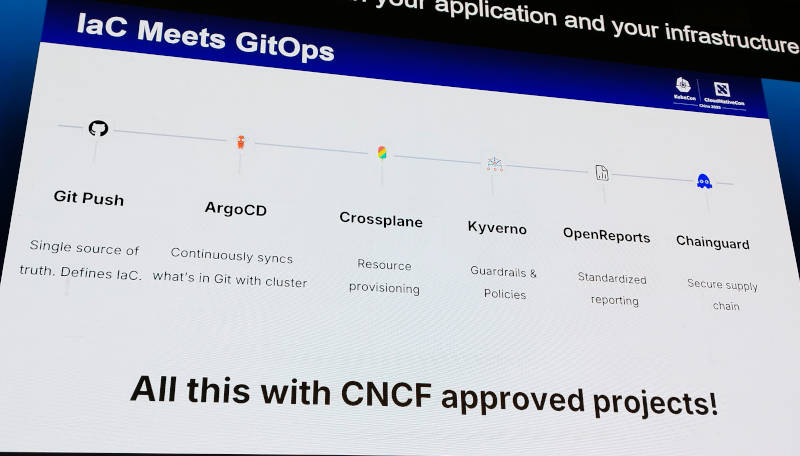

さらに構成管理をGitに集約するGitOpsの考えに沿ってシステムを構成した場合、CNCFがホストするオープンソースですべての部分をカバーできることを強調。ここではTerraformからフォークしたOpenTofuは無視されているのは致し方ないだろう。

ここからは動画によるデモでOpenTofuとの比較などを見せた。リアルに操作するのではなく動画を使って静的サイトのデプロイメントをそれぞれのツールで行うことなどで違いを見せようとしたが、成功したかと言えば難しい内容となった。そして将来計画としてv2の概要を解説。さらにKubernetesネイティブであることを推進するとともに、ポリシーやチーム向けのアクセスコントロールなどを紹介してセッションを終えた。

ここまでが英語圏のプレゼンターによるキーノートとして行われ、次からは主に中国企業からの登壇者が中国国内のユースケースや実装例、つまりガラパゴス大陸の状況を解説する内容に移った。

最初に登壇したのはこのカンファレンスの最上位のスポンサーであるHuaweiのBill Ren(Ren Xudong)氏だ。

●動画:Towards Clouds of AI Clusters

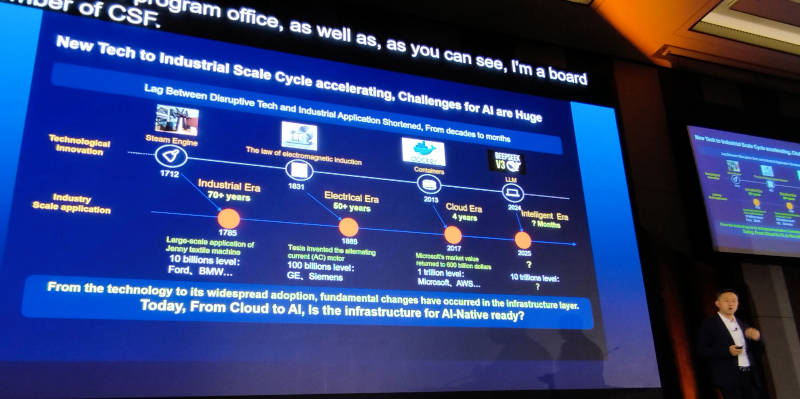

Ren氏は蒸気機関の登場から大規模言語モデル(LLM)の登場までを進化の速度と相対させて解説を行い、革新的発明が実際に社会を変革させる実装に至るまでの期間が短くなっていることからLLMが大きな変化を社会に与えるだろうと語った。

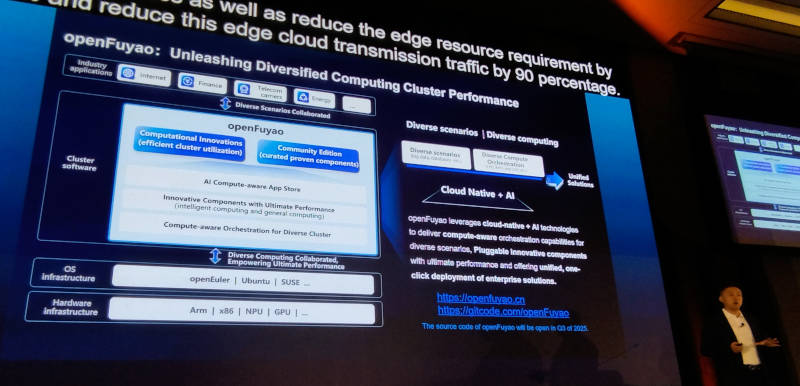

そしてOpenEuler、Volcano、Karmada、KubeEdge、openFuyaoと言ったHuaweiが重要と考えているであろうオープンソースソフトウェアについて、スライドを使って説明を行った。OpenEulerはHuaweiが開発したLinuxのディストリビューションでOpen Atom Foundationという中国の非営利団体によって開発が行われているソフトウェアだ。Open Atom Foundationは前半のJim Zemlin氏のプレゼンテーションでも紹介されている。VolcanoはKubernetes上のバッチスケジューリング、KarmadaはKubernetesのマルチクラスター管理のためのソフトウェアで、これも元はHuaweiが開発し、CNCFに寄贈されサンドボックスとして開発されている。KubeEdgeはKubernetesクラスターからエッジに拡張するためのソフトウェアでクラスターと連携してエッジでのアプリケーション実行を可能にするソフトウェア、openFuyaoは中国語のサイトからの翻訳によればOpenEulerをベースにしたKubernetesとAIのためのプラットフォームらしい。2025年6月の段階では完全にはオープンソースとはなっておらず、2025年9月(Q3)以降にオープンソースとして公開が予定されているという。

このセッションはHuaweiが開発したOpenEuler、KubeEdge、Karmadaに加えてVolcano、openFuyaoが中国においてメインストリームなソフトウェアであるとHuaweiのOSSのトップが考えているということを知らしめる内容であり、英語圏の参加者よりも中国のエンジニアに認知させるという目的であったように思われる。

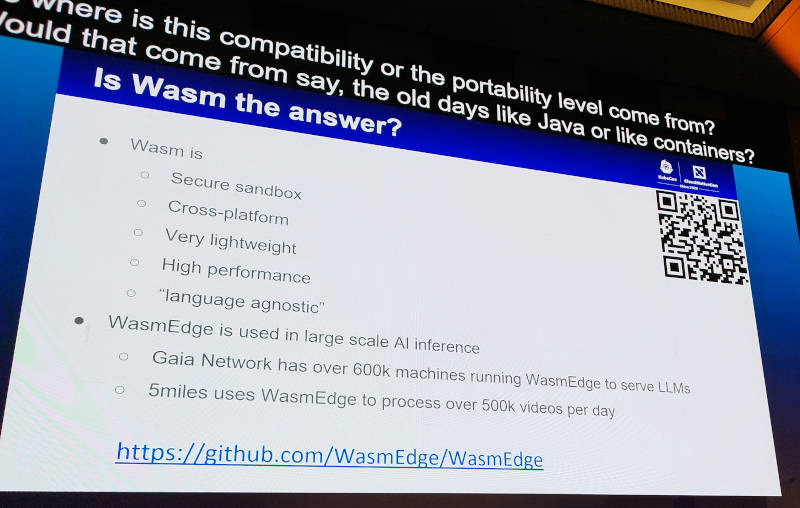

次に登壇したのはSecondStateのCEO、Michael Yuan氏だ。ここではWasmEdgeのメインテナーとして紹介されている。

●動画:An Optimized Linux Stack for GenAI Workloads

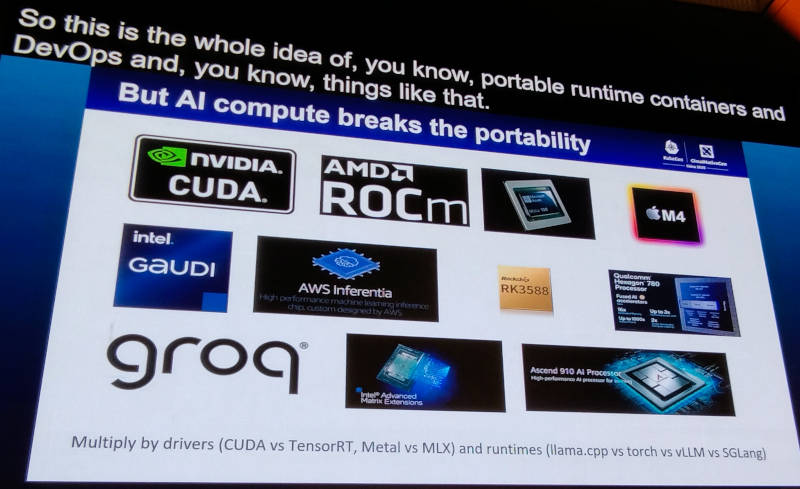

Yuan氏のプレゼンテーションは生成AIを実行するハードウェアが多様化し、ハードウェアごとのソフトウェアライブラリーとの組み合わせによってデベロッパーがそれぞれのプロセッサごとの実行モジュールを開発しなければならない状態に問題であると説明し、それを解決する方法を解説する内容となった。ハードウェアの例としてNVIDIA、Intel、AMD、そしてQualcommなどが挙げられている。

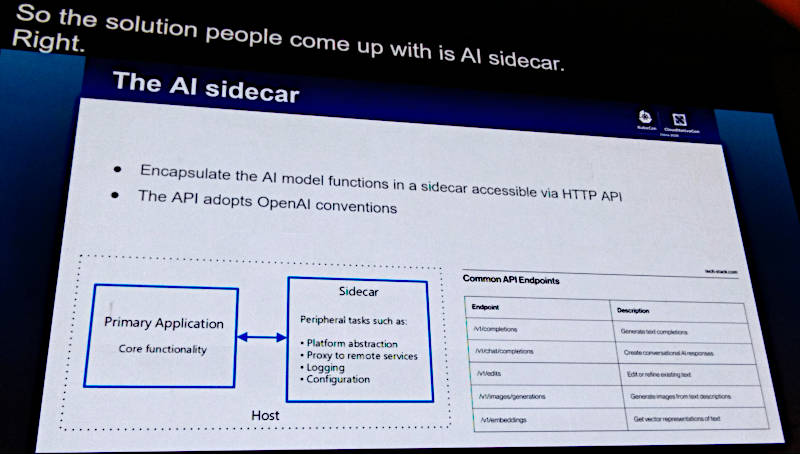

//image[3849262][ //}その解決策として提案しているのが、AIサイドカーという方法だ。

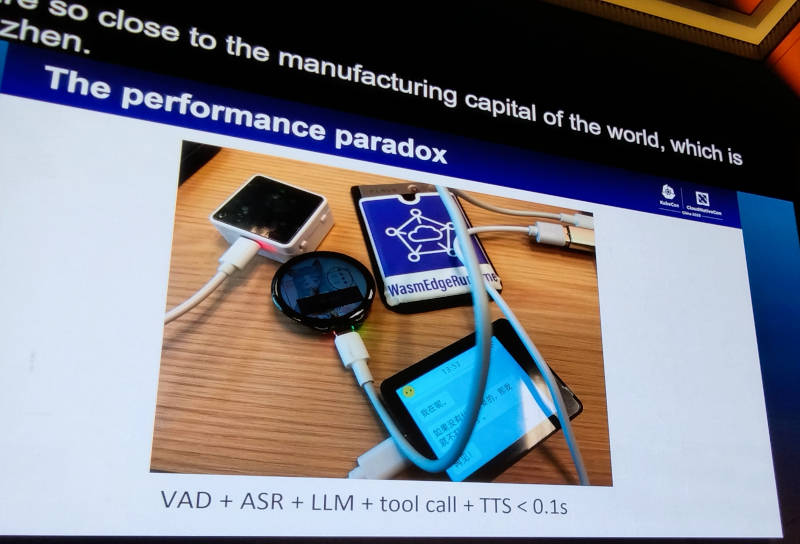

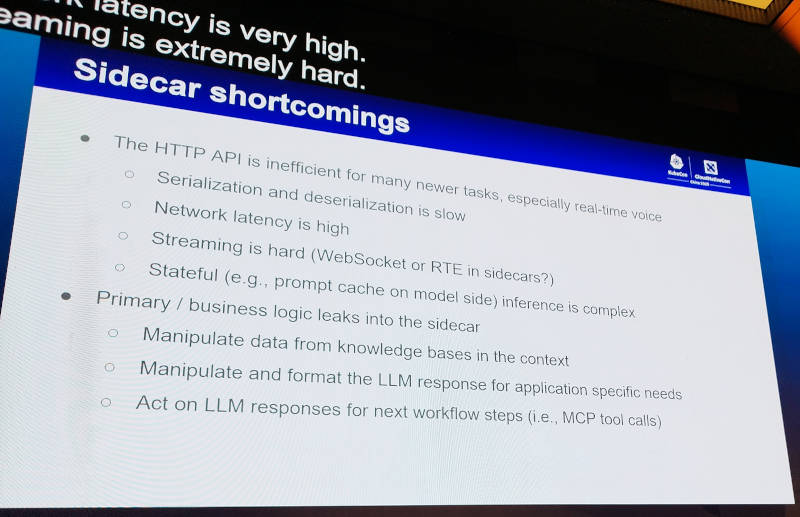

ただし実際の実装としては使われるコンポーネントが増えることで処理時間が長くなることを指摘。ここでは機種間の相違を吸収するという利点に対してレイテンシーが増えてしまう欠点を整理している。

//image[3849264][ //}その欠点を解消するために紹介したのが、WasmEdgeというWASMのランタイムだ。このランタイムとAIのモデルを組み合わせることで、高速な実行を実現できるというのがYuan氏の結論だ。

ちなみにこのスライドでWasmEdgeのユースケースとして紹介されている5milesは、2日目のセッションでSecondStateのVivian Hu氏とYi Lv氏によって解説されている。5milesは中国の中古品売買サイトで、品物の紹介のための動画をWasmEdgeのAIサイドカーによって処理しているという内容だ。中国語のプレゼンテーションだが、参考にはなるだろう。

●動画:We Save $900 per Day with Self-Hosted AI: Building Scalable Local LLM Infrastructure

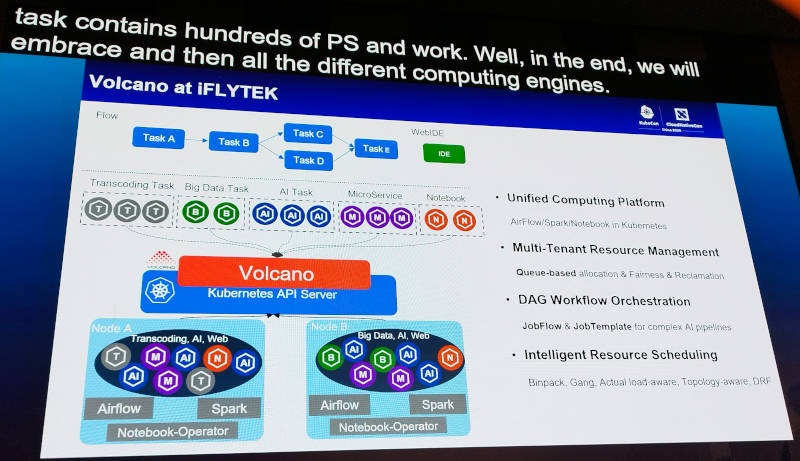

次に登壇したのはiFLYTEKのエンジニア、Dong Jiang氏とHuawei Cloudのエンジニア、Xuzheng氏によるVolcanoのセッションだ。このセッションは中国語で行われているため詳しい内容は理解が難しいが、スライドは英語で表記されているため、ある程度の概要は理解できる。

●動画:Scaling Model Training with Volcano: iFlytek's Kubernetes Breakthrough(中国語)

このセッションではiFLYTEKの複数のグループから実行されるトレーニングジョブをクラスター内のサーバーに効率的にスケジューリングする内容を解説している。Binpack、Gang Schedulingなどのキーワードも示されている。

結果として実行効率が40%アップし、故障からのリカバリー時間が70%減少、リソースも50%削減が可能になったと解説されている。GPUクラスターの障害率が高いのは2024年のKubeCon Chinaでも紹介されていたが、ここでもそれがポイントになっていることが確認できたと言える。

●参考:KubeCon China 2024、GPUの故障を検知するOSSを解説するセッションを紹介

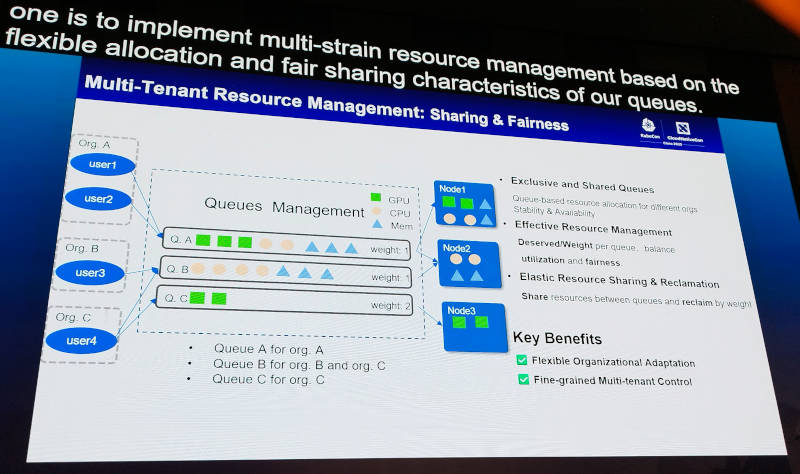

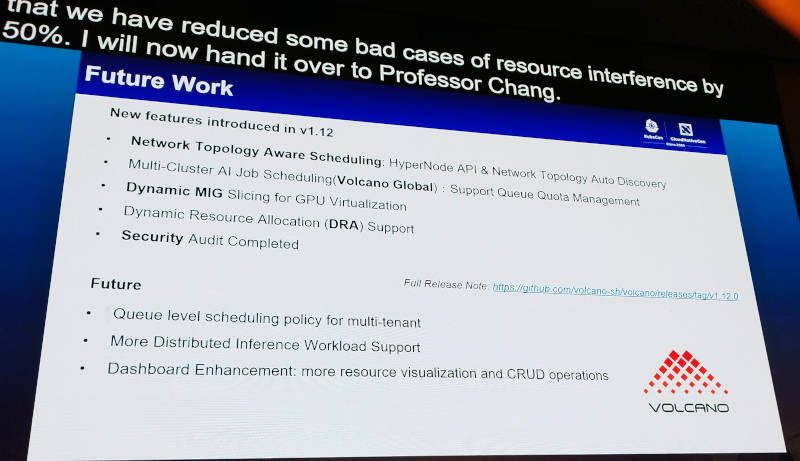

そしてVolcanoの将来についても簡単に解説を行った。マルチクラスター、マルチテナントなどのキーワードがあることでわかるように、中国ではB2C向けには巨大なクラスターをマルチテナント対応として効率良く実行する必要性が高いことが見てとれる。またDRA(Dynamic Resource Allocation)への対応も予定されているようだ。

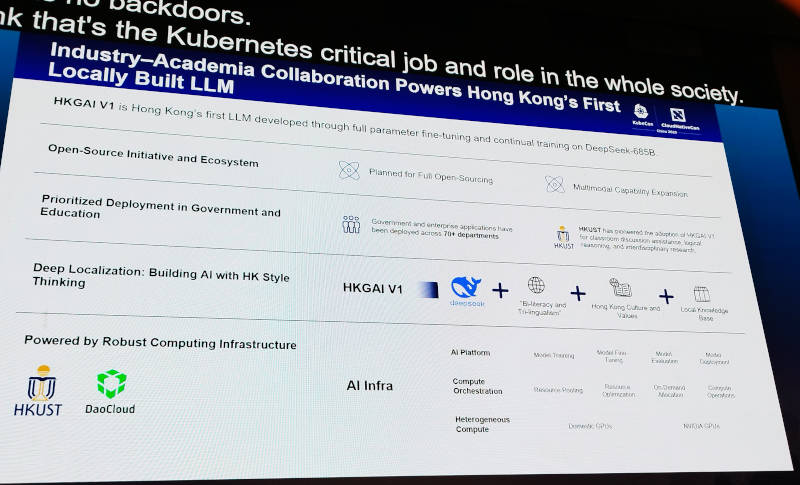

最後のプレゼンテーションはDaoCloudの創業者でCEOのRoby Chen氏と香港の研究機関であるHongKong Generative AI Research & Development Center(HKGAI)のAaron Xu博士によって行われた。

●動画:The Future of AI in Hong Kong: From Local Innovation to Global Influence

内容としては、香港における最初の実装例としてDaoCloudのインフラストラクチャーを使ってDeepSeek-685Bというモデルをベースにした大規模言語モデルを開発したことを紹介。ここでは特にオープンソースであり、政府と教育機関向けの実装例であることを強調している。

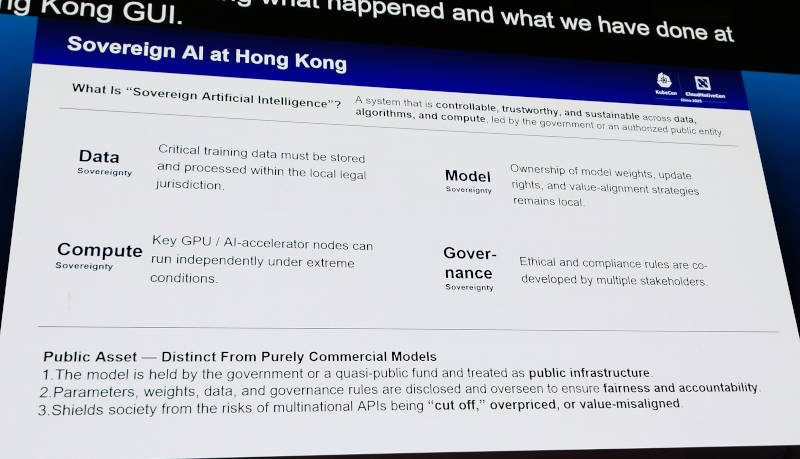

また香港が主権を持つLLMであることを強調。ここではデータ、モデル、実行環境、ガバナンスにおいて主権が香港にあることを解説している。

この7分という短いセッションでは香港の学術機関と政府、そしてDaoCloudが協同でLLMを実装したということだけを印象付ける内容となったが、生成AIのガバナンスについてはさまざまな観点から議論が続けられている状況で香港の方針を明確にしたという意味では中国からの参加者にとっては価値のある内容だったように思われる。

後半はHuaweiとDaoCloudのためのステージという内容で、どちらもユースケースを使って着実に生成AIを実用に使っていることを解説しており、その存在感を充分に発揮したキーノートとなった。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- KubeCon Europe 2025、エッジでAIを実行するKubeEdge Sednaのセッションを紹介

- KubeCon+CloudNativeCon China 2025開催、初日のキーノートセッションを紹介

- 写真で見るKubeCon China 2024:欧米では見かけないベンダーが目立っていたショーケース会場を紹介

- KubeCon China 2024から、ローカルでLLMを実行するSecond Stateのセッションを紹介

- KubeCon Europe 2024からWASMとeBPFを使ってストリーム処理を解説するセッションを紹介

- KubeCon China 2024、GPUノードのテストツールKWOKを解説するセッションを紹介

- KubeCon China:中国ベンダーが大量に登壇した3日目のキーノート

- KubeCon EU 2022からバッチシステムをKubernetesで実装するVolcanoを紹介

- KubeCon China 2024、Kubernetes上でMLジョブのフォルトリカバリーを実装したKcoverのセッションを紹介

- WasmCon 2023からLLMをWASMで実装するセッションを紹介