写真で見るGrafanaCON 2025、セッション以外の展示やパーティを紹介

オブザーバビリティのオープンソーススタックGrafanaと、その周辺のコンポーネントに関するテクニカルカンファレンスGrafanaCON 2025は、シングルトラックのカンファレンスで参加者は同じメインシアターに座り続けて休憩を挟みながら全員が同じセッションを聴くというスタイルだ。トピックの幅が狭いカンファレンスであれば効果的な構成と言える。一方KubeConのようにインフラストラクチャーからAIまで広いトピックをカバーしようとすると、マルチトラックにならざるを得ない。GrafanaCONは2025年で10年目となるが、約600名という小規模なカンファレンスにはシングルトラックが最善の選択ということになる。この稿ではセッション以外のブースやパーティ、ワークショップなどのようすを紹介する。

この写真は正式な会期の前日、ワークショップが行われた5月7日に撮影したものだが、シアトルらしいイラストのバックドロップにGrafanaのマスコットであるGrotが登場している。Grotはあらゆる所に顔を出す、言ってみればGitHubのマスコット、モナリザのGrafana版といったところだろう。

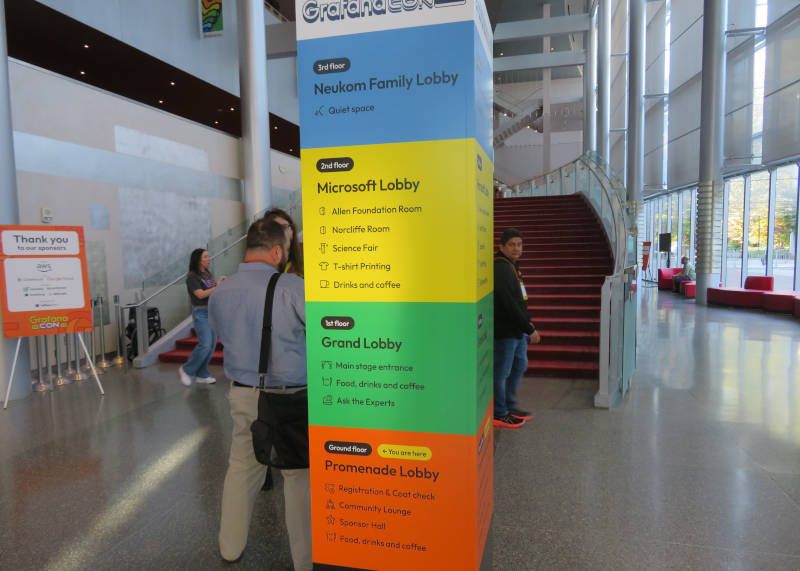

会場のエントランスには4階に分かれたスペースに何が配置されているのかを表示している。1階をグラウンドフロア、2階がファーストフロア、3階がセカンドフロアとなっているのはヨーロッパではよくある構成で、日本人的にはファーストフロアを2階と呼びたくなるところだ。グランドフロアにはスポンサーのブース、ファーストフロアには専門家に質問ができる「Ask the Experts」のブースが設けられている。セカンドフロアが「Microsoft Lobby」と記載されているのは、シアトル生まれの有数の大企業であるMicrosoftがこの劇場のスポンサーをしているためだろう。ちなみにMicrosoftはこのカンファレンスのスポンサーではない。

会場となったMcCall Hallは約100年の歴史を持つシアトルのオペラとバレーのための劇場であるが、シングルトラックのテックカンファレンスの会場として上手く使っていた印象だ。約3000席のキャパシティの劇場を600名だけで使うというのは、相当に贅沢な使い方と言える。

前日には複数のワークショップが行われ、セッションが始まる前に新機能やまだチャレンジしていない使い方を操作しながら理解する機会が設けられていた。複数の部屋を使って効率的に実行されていた。

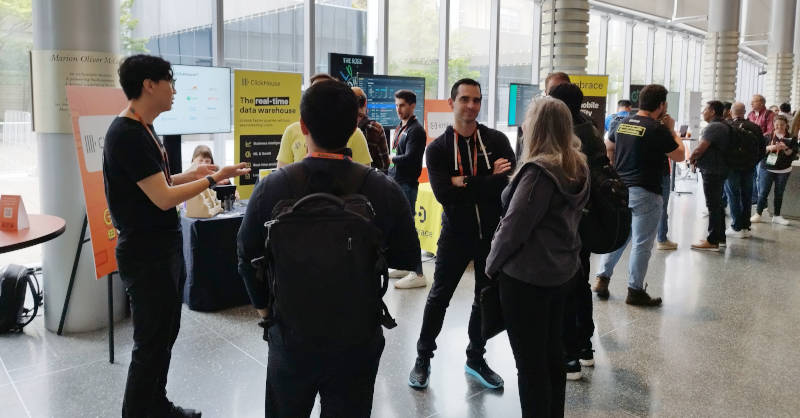

2025年5月8日から始まった会期の中で最も忙しそうにしていたAsk the Expertsのブースのようすを以下の写真から見て欲しい。

プロジェクトごとのブースが設置されていないため、Grafana Labsのエンジニアに直接質問をするのはこのブースということになるためか、常に参加者が集って対話が行われていた。

同じフロアにコーヒーや軽食が用意され、座るためのソファーも設置されていることから参加者はリラックスしながらGrafanaのエンジニア達や参加者同士で対話することができるようになっていた。

エントランス奥のスペースにはスポンサーのブースが並び、盛んに参加者を呼び込んでいた。す同じフロアにコミュニティラウンジと称されたブースが用意され、コミュニティに関する質問にも対応できるようになっていた。ブース自体はテーブル1つに椅子が用意され、スポンサーがパネルとデモや説明のためのPCとモニターを持ち込むというシンプルな構成だ。

2階に当たるファーストフロアではサイエンスフェアと称してGrafanaスタックを使ってさまざまな工作をしながらオブザーバビリティを体験するという趣向の展示になっていた。メインのブースを出しているのはこのカンファレンスのトップのスポンサーであるAWSだ。

他にもGrafanaのダッシュボードにDoomを組み込んで参加者を楽しませながらダッシュボードの可能性を見せる形式のブースもあり、楽しみながらオープンソースであることの意味をしみこませようとする意図が感じられた展示となっていた。

他にも3Dプリンターを持ち込み、マスコットのGrotをプリントしながらその工程をモニタリングする展示もあり、工作を題材にさまざまなオブザーバビリティのユースケースを見せていた。

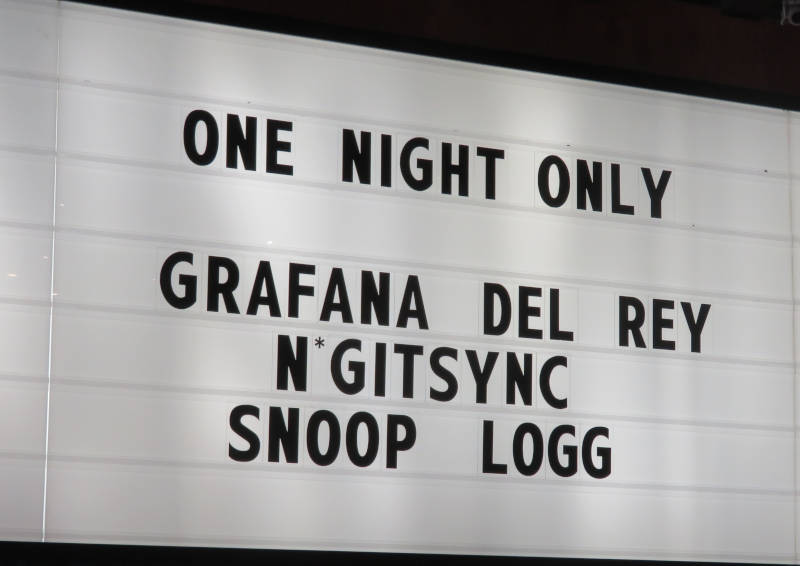

初日の夜にはMcCall Hallのすぐ脇にあるMuseum of Pop Culture(MOPOP)を借り切ってパーティが行われた。

飲食を楽しみながら会場となったMOPOPの展示を楽しむことができるという趣向になっていた。

会場には映画のタイトルやライブコンサートの出演者を模した看板が掲げられており、そこには「今夜限り」の文字の下にGRAFANA DEL RAY、N'GITSYNC、SNOOP LOGGとそれぞれRana Del Ray、N'Sync、Snoop Doggの名前をもじった表記がされており、細かなところにも演出が行き届いていることを感じた。

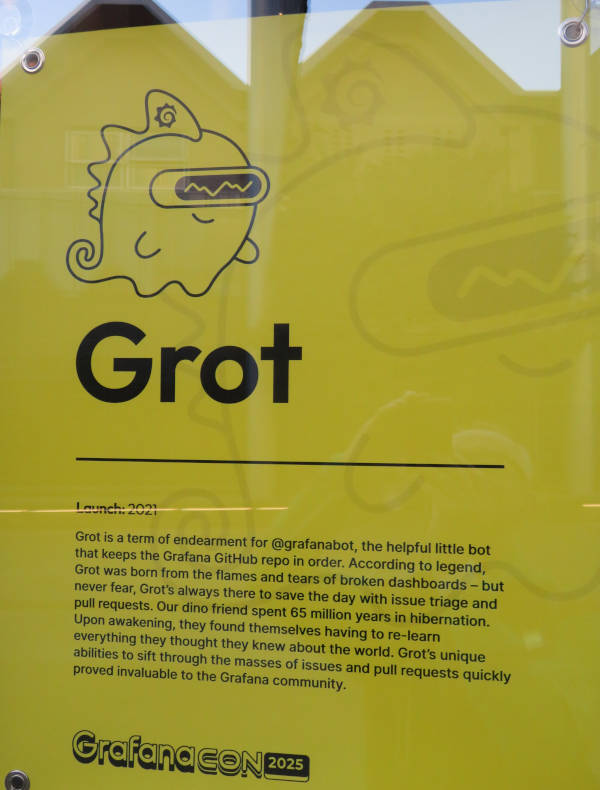

McCall Hallのガラス面にはGrafanaスタックの各ソフトウェアの概要が掲げられており、会場の外側にも露出をしていた。

ちなみにGrotについても解説されており、Twitterの@grafanabotの愛称として使われたのが由来であると書かれている。

最終日の最後に行われたクロージングトークでCTOのTom Wilkie氏が登壇し、オープンソースこそがGrafana LabsのDNAであることを強調。

オープンソースであることで顧客を獲得し、停滞したエコシステムを活性化する。オープンソースこそが最善のソフトウェア開発手法、オープンソースが生成AIのチートコードになっているなどのポイントを再確認してカンファレンスを終えた。

最後にGrafanaCONで特に良かった点を紹介しておこう。毎回、どのセッションでもQRコードからWebアプリにアクセスしてこのセッションに関する質問を書き込めることが強調されており、セッションの最後には寄せられた質問に登壇者が答えるという時間が必ず設けられていた。これは非常によく機能しており、鋭い質問に登壇者が苦労して回答する場面に何度も遭遇した。

以下の写真はCTOのTom Wilkie氏やProject Bobのプレゼンテーションを行ったAndrew McCalip氏などが登壇したパネルディスカッションのものだが、会場から「ダッシュボードからPythonのコードを即座に実行できるようにする計画はないのか?」という質問が寄せられた時はパネラーがその背景を理解してそれぞれの見解を述べ、さらに議論を重ねるという本来の意味のディスカッションが行われていた。テクニカルなカンファレンスでよく行われる「短い自己紹介とプレゼンテーションをパネラーが順番に繰り返す」という形式だけの無意味なパネルディスカッションとはレベルの違う内容になったのも、Q&Aを含めてセッションを意味のある内容にしたいというGrafana Labsの真摯な想いがあった証拠だろう。

2日間、約600名という参加者は今や小規模カンファレンスとカテゴライズされてしまうであろうGrafanaCONに参加して、KubeConのようなメガカンファレンスとは異なる手作り感溢れるカンファレンスの良さを再度認識させられた。日本のITベンダーもホテルや既存のイベント会場を使う発想から離れて、映画館や劇場をカンファレンス会場に使うことを検討して欲しいと思う。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- GrafanaCON 2025開催、最新のGrafana関連の情報を解説。キーノートから見るリアルな運用現場に対応したAIアシスタントとは?

- GrafanaCON 2025、Grafana Labsのキーパーソンにインタビューを実施(前半)

- GrafanaCON 2025、インストルメンテーションツールのBeylaを解説するセッションを紹介

- GrafanaCON 2025から、スキポール空港のキオスク端末のオブザーバビリティを解説したセッションを紹介

- GrafanaCON 2025、Grafana Labsのキーパーソンにインタビューを実施(後半)

- Grafana Labs CTOのTom Wilkie氏インタビュー。スクラップアンドビルドから産まれた「トラブルシューティングの民主化」とは

- GrafanaCON 2025、太陽光発電による完全自走式ボートで世界一周を目指すプロジェクトのオブザーバビリティを紹介

- 手作り感満載のテックカンファレンス、All Things Openとは

- Zabbix本社訪問&写真で見るZabbix Summit 2024

- Observability Conference 2022から、サイボウズのオブザーバービリティ事例を紹介