GrafanaCON 2025開催、最新のGrafana関連の情報を解説。キーノートから見るリアルな運用現場に対応したAIアシスタントとは?

オブザーバビリティのGrafana Labsが年次のカンファレンスGrafanaCON 2025を、2025年5月6日から8日の3日間、シアトルで開催した。Grafana LabsはObservabilityCONという年次カンファレンスも開催しているが、GrafanaCONは主にオープンソースのソフトウェア主体のカンファレンスであるのに対し、ObservabilityCONはクラウドサービスであるGrafana.cloudを主体にしたビジネス向けのカンファレンスという位置付けだ。

オープンソースのオブザーバビリティスタックを開発しながら、企業の維持のためにクラウドサービスでマネタイズするというのがGrafana Labsの選択である。クラウドネイティブなシステムを利用する事業会社が巨大なオブザーバビリティデータの運用管理から逃れるために、クラウドサービスとしてのオブザーバビリティを利用するのは最近のトレンドと言える。クラウドサービスとしてオブザーバビリティを提供するベンダーはNew Relicを始め、Datadog、Dynatrace、Dash0など数多く存在する。多くの場合クラウドサービスが主体であり、オンプレミスで実装を可能にしている企業は少ない。Splunkもクラウドサービスを提供しているし、レガシーなZabbixですらZabbix Cloudというクラウドサービスに進出したことを考えると、クラウドベースのオブザーバビリティは現実的な選択だろう。

カンファレンス初日の最初に行われたキーノートセッションでは、Grafanaの最新バージョン12の概要やユースケース、新機能のプレビューなどが行われた。セッションは以下のリンクから視聴可能だ。

●動画:GrafanaCON 2025 Keynote Livestream

会場はシアトルのシンボルでもあるスペースニードルがある公園の一角にあるMcCaw Hallで、通常はオペラなどのクラシック音楽を楽しむためのコンサートホールを使ってシングルトラックのセッションが行われた。いわゆるパートナーなどの展示ブースはホールの外のスペースを上手く使って設置されていた。

上の写真は9時開始のキーノートのかなり前に到着してしまったために参加者が少なく見えるが、開始時には2階席まで満席という状況だった。ちなみに現地での参加者数は約600名であったという。

2人の共同創業者がGrafanaの10年を振り返る

最初に登壇したのはCEOで共同創業者のRaj Dutt氏と同じく共同創業者のTorkel Odegaard氏だ。二人は掛け合いの形でGrafanaの過去10年を振り返り、その中で多種多様なユースケースを紹介した。

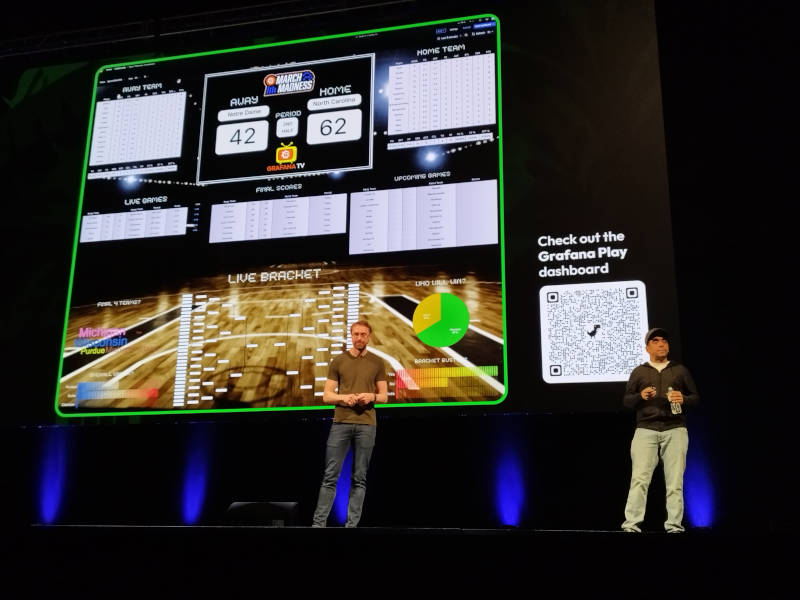

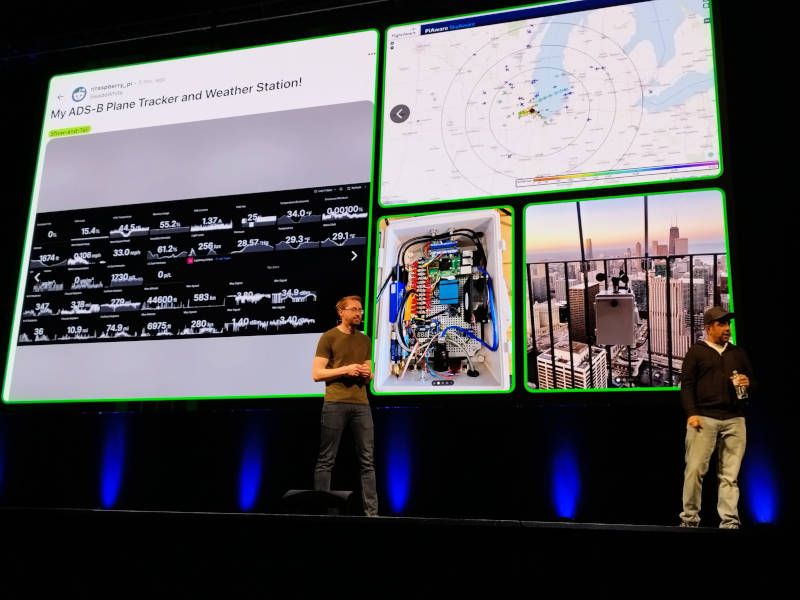

ここではダッシュボードの例という形でNCAAのバスケットの試合のスタッツなどをダッシュボード化した例、Microsoftが開発している量子コンピュータのステータスを見るダッシュボード、気象情報と航空機の運航情報を重ね合わせて可視化するなどのさまざまなダッシュボードが紹介された。バスケットはプレイヤーの得点やアシスト、ミスの数に加えてどこからシュートを打ったのかなども細かく数値化されるスポーツだけに、それをリアルタイムで見られるのはマニアにとっては堪らないだろう。また宇宙関連のプロジェクトにGrafanaが使われていることを紹介した際にJAXAの月面探査機プロジェクトについても触れ、その中でもGrafanaが使われていると説明した。

ここでは「『ADS-B Plane Tracker』というのはオタクがTaylor SwiftやElon Muskのプライベートジェットを追跡する時に使っている無線データのことだよ。それと気象情報を合わせてダッシュボード化しているなんてクールだろ?」というジョークも交えて説明が行われた。

最新のGrafanaバージョン12を解説

ここから最新のGrafanaであるバージョン12に関する解説に移った。プレゼンターはエンジニアリング部門のシニアディレクターであるDavid Kaltschmidt氏だ。

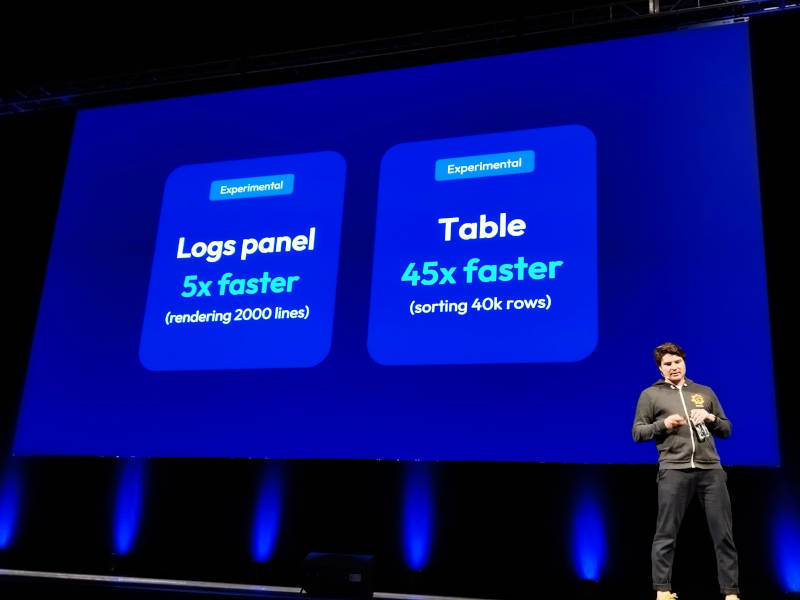

ここでは性能改善について解説を行い、ログを表示するパネルや表形式でデータを表示する機能がそれぞれ5倍、45倍速くなったことを説明。

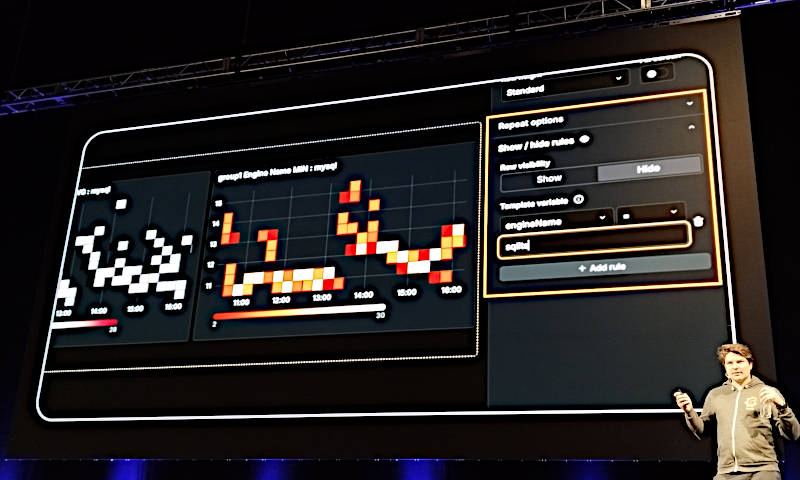

動的に値を更新するダイナミックダッシュボードについても、例を挙げながら説明を行った。

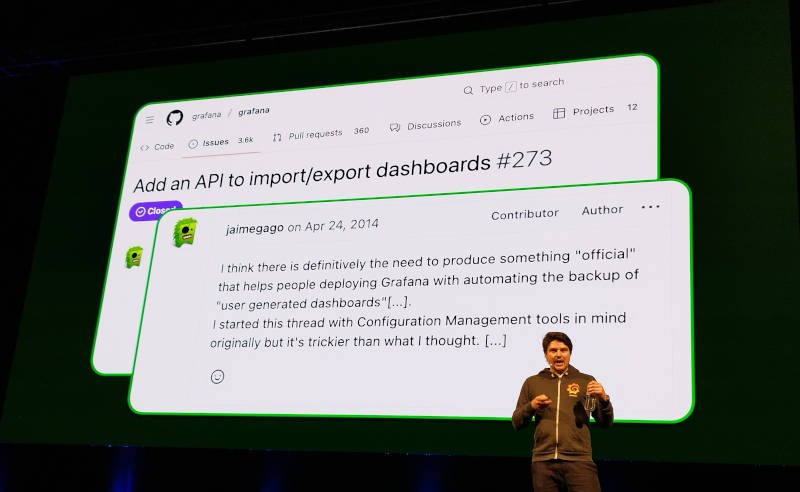

そしてAPIを通じてダッシュボードを操作する機能について、2014年のGitHubのコメントを見せながらその必要性について説明し、それが実現したことを解説した。

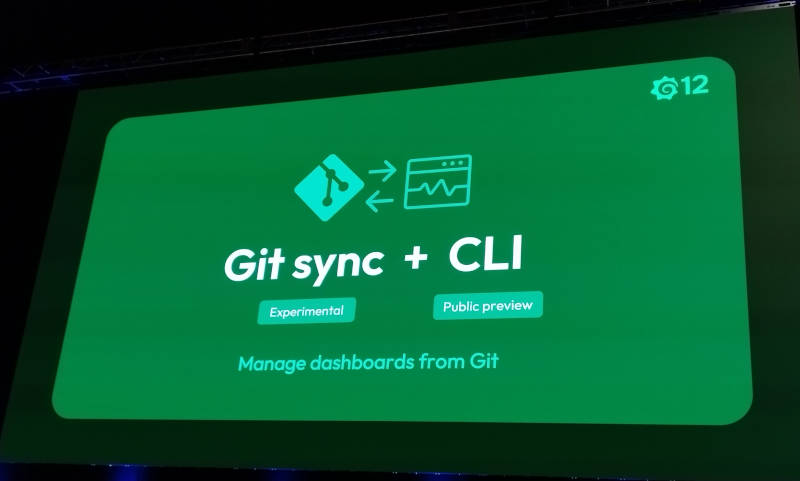

この後に登壇したRyan McKinley氏はGitのリポジトリーからダッシュボードを更新する機能を解説。

ここではライブデモとして実際にGitHubからプルリクエストを送ってマージした結果が、ダッシュボードに反映されるというのが目指したのだが、デモが不調で上手く動かず残念な結果となってしまった。しかしコマンドラインからTerraformの設定を変えてグラフの色を変えるデモは成功していた。GitOps的な発想からすべての設定をGitで管理したいというエンジニアにとっては嬉しい機能追加だろう。ちなみにGit SyncもCLIからの更新も、開発されたAPIによるものであると説明されている。

OpenTelemetry

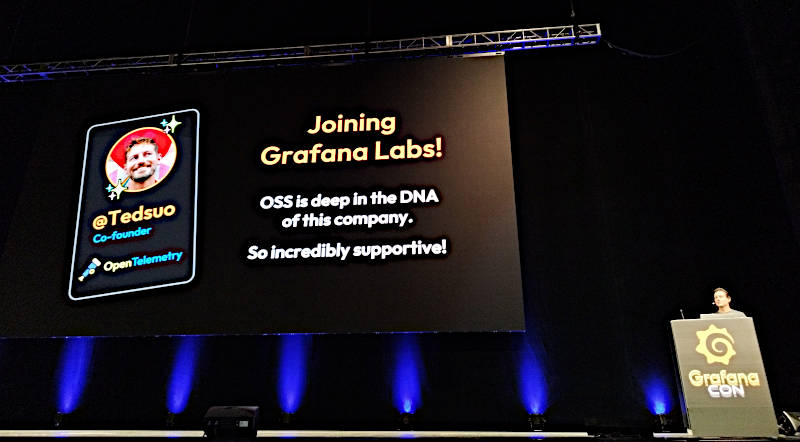

次に登壇したのはOpenTelemetryのコントリビュータでもあるTed Young氏だ。

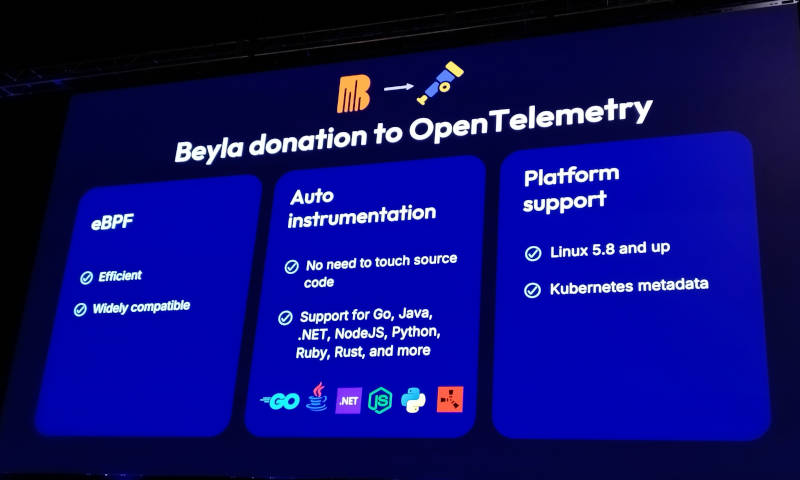

ここではベンダーニュートラルであること、標準化されたデータフォーマット、アプリケーションのインスツルメンテーションを自動化するBeylaをOpenTelemetryプロジェクトに寄贈したこと、そしてプロファイリングを開発のプロセスから取り入れることなどがポイントとして挙げられた。またOpenTelemetryセントリックなトピックとしてはGrafanaのデータコレクターであるAlloyがOpenTelemetryネイティブになったことを挙げて、Grafana Labsが組織としてOpenTelemetryに真剣に取り組んでいることを説明した。

Grafana LabsのソフトウェアとOpenTelemetryを組み合わせることでメトリクス、ログ、トレーシングが個別のソリューションではなく統合される姿が近い将来の計画であることを説明。これはNew Relicが統合されたデータストアをクラウドサービスの中心に置いて訴求していることと呼応しているが、Grafana Labsはオープンソースコミュニティと協調していくという部分に差別化があると言える。

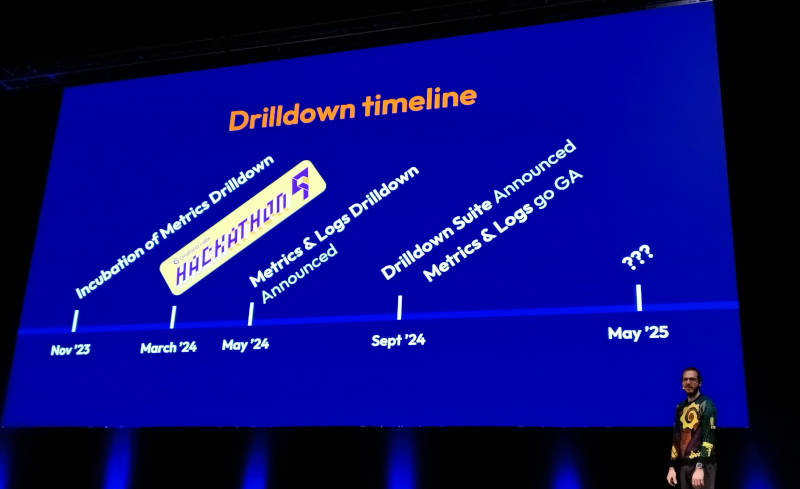

次に登壇したAndrew Stucky氏はGrafana Drilldown Appsと呼ばれるカスタマイズの仕組みについて解説を始めた。Drilldown Appsは2024年のGrafanaCONでExplore Appという名称で紹介されたもので、PromQLを書かずにダッシュボードをカスタマイズする機能だ。より詳細にはStucky氏が2025年2月に公開した以下のブログ記事が参考になるだろう。

●参考:Grafana Drilldown apps: the improved queryless experience formerly known as the Explore apps

ここでは複数のユースケースを通じてドリルダウンの紹介を行った。DDoSの可視化、決済機能におけるトレーシング、そしてログインの遅延の可視化など、Webサイトを運営している企業であれば経験しているだろうインシデントに沿って解説を行った。

最後に対話型のAIエージェントを用いてドリルダウンアプリからのデータを使って原因を探る機能のInvestigateを紹介。これは最後のパートであるAIの解説に繋がる内容となった。

エキスパートのようにサポートするAI

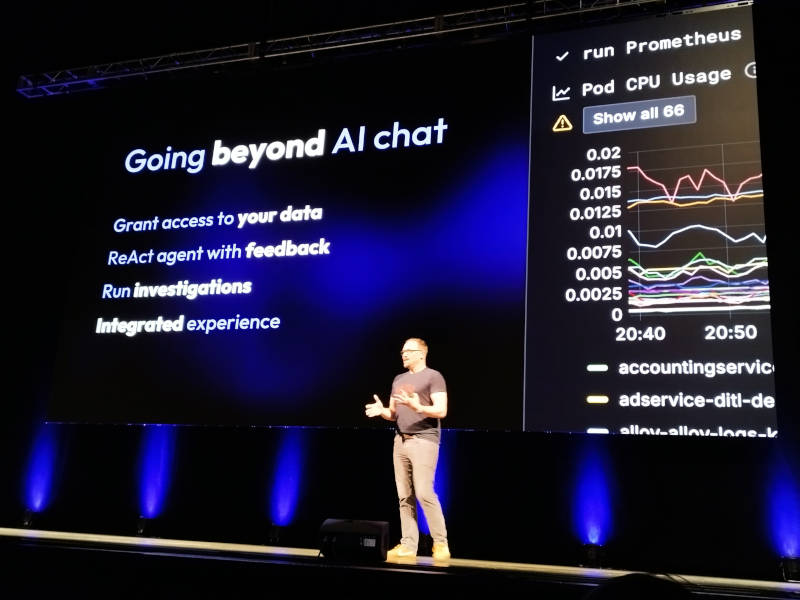

ここからはMatt Ryer氏とCyril Tovena氏が登壇し、AIについて解説を始めた。

ここからのデモは非常に高速かつ英語なのでわかりづらいかもしれないが、単にエラーを説明させるだけではなくシステムに関する情報をチャット経由で収集し、その内容に対して質問を行い、PromQLを使って新しい分析をさせるなどの機能を見せており、ダッシュボードの裏にシステムについて熟知しているエキスパートがいるかのような振る舞いをしていることに注目したい。例えば実装されているKubernetesのノード数やバージョン、コンテナランタイムの情報などは、管理者がkubectlのコマンドを叩けばわかる内容だが、それを一連の対話の中で継続して行えるというのはシステム運用管理者にとって集中力を切らさない最良なユーザーエクスペリエンスだろう。

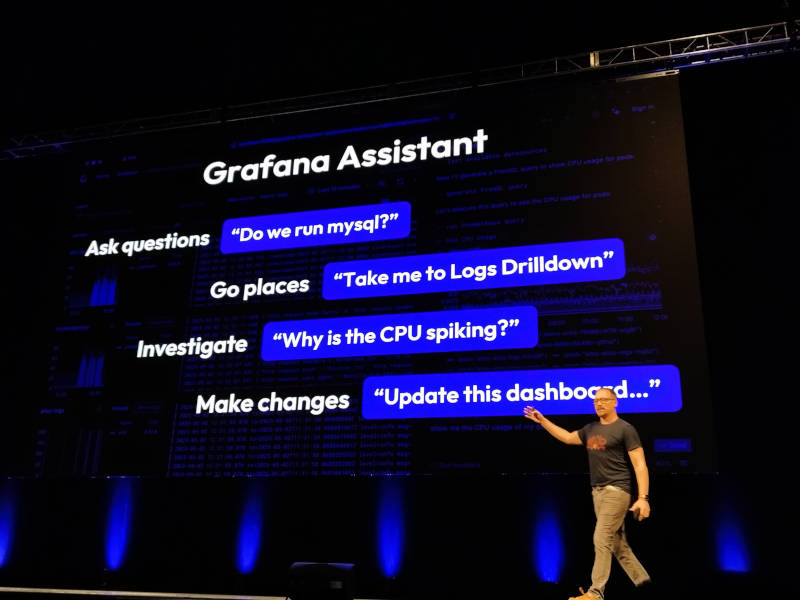

この体験をまとめたスライドがこれだ。

ここでは質問をすることでシステムの異常について理解を深め、原因を見つける手助けを行い、さらに変更をするまでをGrafana Assistantが行うというこのデモの内容をまとめている。

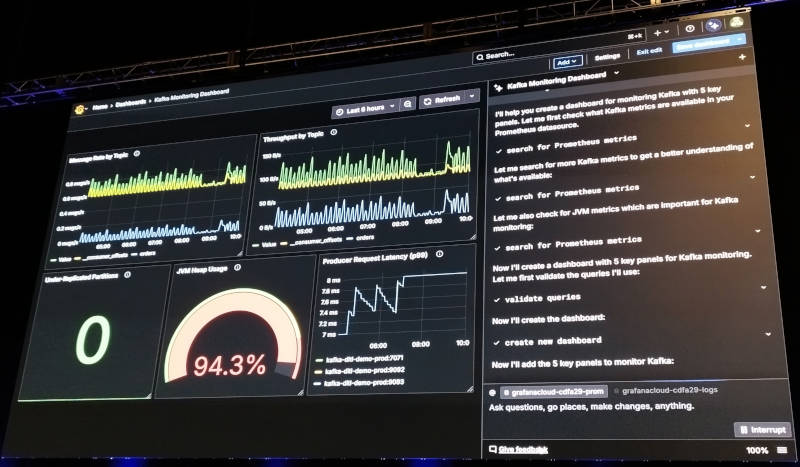

最後にKafkaのクラスターのオブザーバビリティのためにダッシュボードを作って欲しいという大まかなリクエストに対して、グラフやメーターを使ってKafkaのヘルスチェックのために必須な要件を網羅したダッシュボードが完成するところまでを見せた。

カンファレンスのチェアパーソンが揃い踏み

最後にこのカンファレンスのチェアパーソン3人が登壇して、挨拶を行った。

この約60分間のキーノートセッションを1枚のスライドにまとめて振り返りを行った。

ここにはGitSyncやCLI、ダッシュボードのAPI化、動的なダッシュボード、ドリルダウンなどが記載されている。細かなところではダッシュボードにダークモードなどのテーマを設定できるようになったこともあった。これは最近のWebアプリの流行に即していると言える。

このセッションに限らずこの後に行われたすべてのセッションで、最後にQ&Aの時間が設けられており、セッション中に書き込まれた質問を丁寧に拾って回答していたことが非常に印象的だった。セッションの後にマイクを使って参加者が登壇者に質問をするというのはよくあるパターンだが、それでは質問者の数が限られてしまうし、思いついた質問を最後まで覚えておくという手間がかかる。この方法ではスマートフォンから都度、思い付いた質問を送信できるようにしておけば参加者の負担が減るし、回答者が集まった質問から回答する内容を選択することもできる。日本で行われるカンファレンスでは稀に見る形式だが、海外のカンファレンスでこれを行っているのを見たのは初めてだった。ぜひ、すべてのテックカンファレンスにおいて採用して欲しい方法だ。

全体としてGrafana 12の新機能からオープンソース(OpenTelemetry)との連携、そしてAIアシスタントに加えて多様なユースケースを駆け足で紹介した充実したキーノートとなった。途中のGitSyncのデモが上手くいかなかったことだけが心残りだったろう。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- Promscaleのデモから見えるタイムシリーズデータを使った現代的なオブザーバビリティ

- Obervability Conference 2022、OpenTelemetryの概要をGoogleのアドボケイトが解説

- Observability Conference 2022開催、Kubernetesにおける観測の基本を解説

- Observability Conference 2022、Splunkのエンジニアが説明するOpenTelemetryの入門編

- 「Grafana Cloud」の先進的ユーザーであるグリーが10年をかけて到達した「オブザーバービリティ」とは

- オブザーバビリティのNew Relicが発表した新機能についてCTOに詳細を訊く

- Oracle Cloud Hangout Cafe Season4 #4「Observability 再入門」(2021年9月8日開催)

- Observability Conference 2022から、サイボウズのオブザーバービリティ事例を紹介

- 3/11「Observability Conference 2022」開催せまる! 実行委員オススメのみどころを紹介

- KubeCon Europe 2025、DynatraceのDevRelにインタビュー。F1でも使われているオブザーバビリティとは?