【CNDS2025】沖縄の地域文化と社会課題を踏まえたクラウドデータ基盤によるDX推進とエンジニア起点の変革の可能性

沖縄県におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は、地理的・社会的な制約を抱えつつも、着実に前進しつつある。2025年5月に開催された「CloudNative Days Summer 2025」において、クラスメソッドの栄野川隼人氏と大濵長真氏がキーノート講演に登壇し、観光依存やIT人材不足、地域文化に起因する心理的な障壁といった沖縄特有の課題に対し、クラウドデータ基盤の活用がいかに実践的な解決策となり得るかを事例とともに紹介した。さらに、地域に根ざしたエンジニアの行動こそが変革を駆動する鍵であることを提起し、現場発のDXの意義を浮き彫りにした。

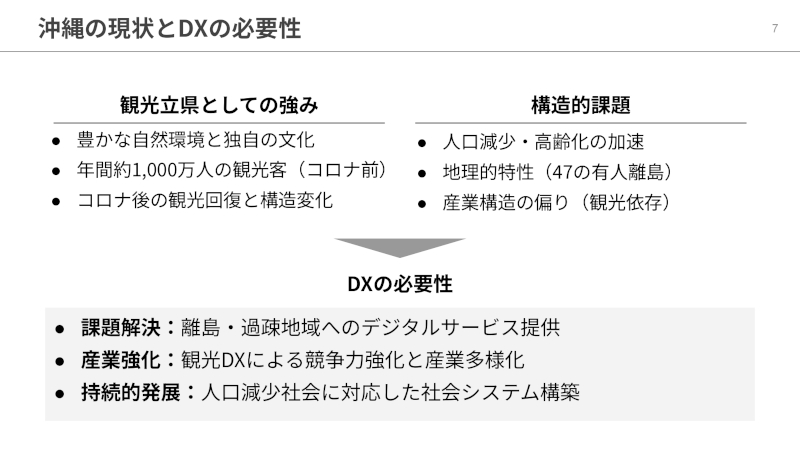

沖縄におけるDXの現在地と課題

栄野川氏は冒頭「せっかく沖縄での開催ということなので、単に技術の話だけじゃなくて、沖縄の課題をどう解決するかという点にフォーカスしたいと思います」と語り、地域固有の現実に根差した問題提起からセッションを開始した。

沖縄は観光立県として年間約1,000万人の観光客を抱える。豊かな自然や独自文化を背景に、観光産業は県経済の柱である一方、人口減少や高齢化といった構造的課題が深刻化している。特に2022年以降、人口は減少傾向に転じ、47の有人離島を抱える地理的特性も、行政サービスや教育、医療の提供における格差を生んでいる。

県内企業のDX実施率は10%未満と全国平均を大きく下回り、IT人材は那覇市に偏在している。また、若年層の技術者が県外に流出する傾向も強く、育成と定着の両面で課題を抱えている。大濵氏は「IT人材が那覇市に集中していて、離島や北部にはあまりITの支援体制がないという声もあります」と語った。

さらに沖縄特有の文化的背景も障壁となっている。「ゆいまーる精神」に象徴される人間関係重視の風土は、助け合いの文化として尊重される一方で、技術導入や外部ベンダーの活用に対する心理的なハードルとなり得る。栄野川氏は「新しいシステムを導入するときに、機能・コストよりも、いつもお世話になっているあの人がいるから頼もう、という判断がされがちです」と言い、現場での意思決定の実態を紹介した。

こうした中、沖縄県は「DX推進計画(2022~2031年)」を策定し、遠隔医療、教育ICT、観光データ活用など分野横断的な施策を展開している。那覇市や宜野湾市といった自治体レベルでも独自施策が進行中である。しかし現場からは「DXの意味がわからない」「人がいない」「何から手をつければよいかわからない」といった声も根強く、推進体制と現場意識の乖離が依然として課題となっている。

栄野川氏は「やったらいいけど効果あるの? という声は、皆さんの現場でも聞かれると思います」と語り、形式的な制度ではなく、実感を伴った体験を通じてDXを浸透させる必要性を強調した。

クラウドデータ基盤が切り拓く変革の道

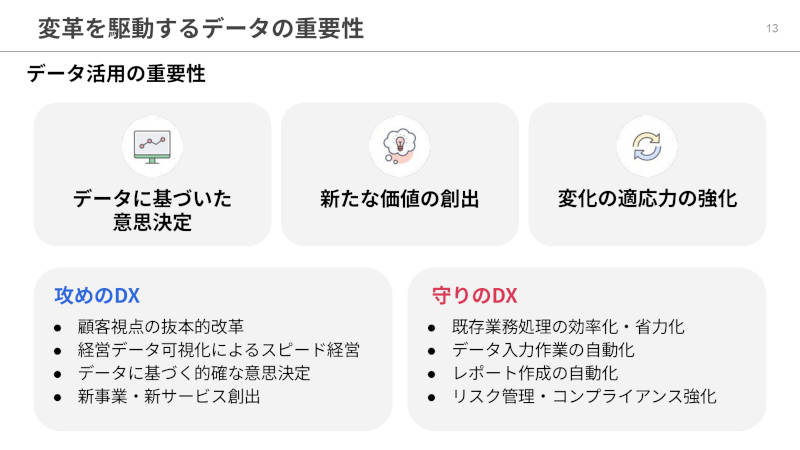

現場の声に応え、実行可能なDXを支えるものとして、講演した2人が重視したのが「クラウドデータ基盤」である。DXが単なるデジタル化ではなく、構造改革である以上、その原動力となるのがデータの利活用である。講演ではこの点を「攻めのDX」「守りのDX」という二軸で提示した。前者は新規サービスや価値創出を、後者は業務の効率化や精度向上を目的とする。

栄野川氏は「DXにおけるデータは、燃料に相当すると思っていますので、データをどう使うかが、この変革のスピードを上げていくポイントです」と言い、データ活用がDXの本質であることを改めて示した。

事例としてまず紹介されたのは小売業である。ここでは部署ごとに分断されたデータをExcelで手動集計する体制が課題であり、意思決定が遅れる要因となっていた。そこでデータストアからDWH、BIまでを一気通貫するクラウド基盤を構築し、ETL処理 ※を自動化。結果として、迅速な意思決定と担当者の負荷軽減を同時に実現した。事例を紹介した大濵氏は「データ活用の土台がなくて各部署で保持しているデータの一元管理ができていないのは、小売業では非常によくある課題です」と語り、構造的な問題であることを示唆した。

※ ETL処理:データを抽出(Extract)し、変換・加工(Transform)し、データウェアハウスやデータ分析基盤に格納(Load)する一連の処理。

次に紹介された不動産業の事例では、長年運用された基幹システムのRDBにBIツールが直結されていたため、複雑なクエリーによりレスポンスが著しく低下していた。加えて、既存ユーザーによる慣れや抵抗感が移行の障壁となっていた。これに対しては、影響を最小限に抑える段階的なデータ基盤移行と、列指向DWH+目的別DataMartの導入で対応し、レスポンスの大幅な改善と運用コストの低減を達成した。

こうした事例から導かれるのは、クラウド基盤が持つ拡張性と柔軟性の強みである。初期投資を抑えた導入、従量課金モデル、マネージドサービスの活用、AI/MLによる業務自動化といった特性は、リソースに制約のある地方自治体や中小企業にとって特に有効である。

大濵氏は「まずは既存のデータを把握した上で、クラウド上でのデータのサイロ化をなくしていきましょう。そこから『データの宝の山』に変えていくというアプローチが取れると思っています」と語り、クラウド活用による段階的変革の実践性を訴えた。

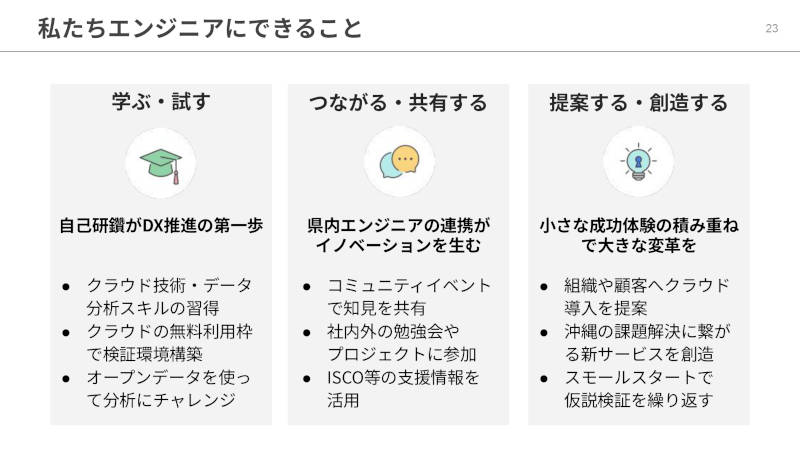

エンジニアから始める沖縄発DXの実践

クラウドデータ基盤の有効性が確認されたとしても、それを現場に根づかせ、地域の変革へとつなげるには、「誰が動くか」が問われる。講演の最後で繰り返し強調されたのは、「エンジニア一人ひとりの行動が、沖縄のDXを加速させる原動力になる」という視点である。

第一歩として挙げられたのは、自己研鑽と実践である。無料クラウド枠やオープンデータなどのツールを活用し、小さく試しながら学ぶ姿勢が重要だとした。大濵氏は「クラウド技術やデータ分析スキルは今たくさんのコンテンツで学べますし、無料枠で検証することもできます」と語り、誰でも始められる環境が整っていることを強調した。

次に、得た知見を共有する場としてコミュニティが重視された。沖縄ではIT勉強会やミートアップが頻繁に開催されており、参加とつながりが地域全体の技術力向上につながる。大濵氏は「今日のようなイベントで仲間を増やすことが、自身のスキルアップだけでなく、沖縄全体の底上げにもつながると思っています」と言い、地域参加の重要性を強調した。

最後に、技術を活用した提案と創造である。学びと共有を経て得られた知見を、業務や社会に還元する視点が必要であり、ISCOなどの支援機関を活用しながら、仮説検証を重ねて新サービスを生み出していくことが提案された。大濵氏は「技術知識ももちろん大事ですが、それに加えて地域への愛情や継続的な関わりを持つことで、沖縄独自のDXが作られていくと思っています」と語り、地域課題への共感と粘り強い取り組みの価値を示した。

キーノートを通じて、沖縄のDXは制度や技術だけでなく、現場で汗をかくエンジニアの行動によってこそ進展するという現実が浮き彫りになった。変革は誰かの特別な力ではなく、今そこにいる一人の行動から始まる。その積み重ねが、沖縄らしい、持続的で実効性のあるDXの未来を築いていく。そのように感じさせられたセッションであった。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- 【CNDS2025】国産クラウドが目指すCloudNativeの未来 さくらのクラウドの進化と展望

- 【CNDS2025】LLM時代の複雑な処理ニーズに応えるCloud Native ML基盤の標準化とその進化

- 【5/23開催直前!】クラウドネイティブの最前線を沖縄で体感!「CNDS2025」見どころガイド

- KubeCon+CloudNativeCon Europe 2025から初日のオープニングキーノートを紹介

- KubeCon Europe 2025、ドコモイノベーションズのCEO秋永氏にインタビュー

- KubeCon Europe 2025、Dash0のCTOにインタビュー。野心的な機能の一部を紹介

- KubeCon Europe 2025から、Red Hatが生成AIのプラットフォームについて解説したセッションを紹介

- KubeCon Europe 2025、3日目のキーノートでGoogleとByteDanceが行ったセッションを紹介

- KubeCon Europe 2025、MCPとCRAに関するセッションを紹介

- KubeCon Europe 2025、GoogleとMicrosoftがSIG発の管理用ツールを紹介