【EUのAI法に習う】欧州における生成AIと法制度の協調モデル

はじめに

本連載では、生成AIコミュニティ「IKIGAI lab.」に所属する各分野の専門家が、それぞれの視点から最新のAIトレンドとビジネスへの示唆を発信しています。本記事を通じて、皆さまが“半歩先の未来”に思いを馳せ、異なる価値観や視座に触れていただければ幸いです。

ChatGPTに代表される生成AIの進化はめざましく、すでに業務効率化や創造的支援の現場で活用が始まっています。しかし、その力をどう制御し、どこまで社会に委ねていくかという「ルールの設計」も課題となっており、各国で議論がなされています。

そんな中、欧州連合(EU)は2024年、世界初となる包括的なAI規制「AI Act(AI法)」を可決しました。注目すべきは、単にリスクを抑えるための規制ではなく、「社会に信頼されるAI活用の基盤」として制度を位置づけている点です。実際、AI actでは透明性・説明責任・人間による監視などの原則が明文化され、「市民がAIを信頼できる状態を整備すること」が目的と明言されています。

本稿では、このAI Actの概要を押さえたうえで、欧州各国の公共セクター──特に行政や自治体での生成AI活用事例を紹介します。各地で進む「制度と実務の交差点」から、私たちがAIとどう共に生きるかのヒントを探っていきます。

【出典】「Artificial intelligence (AI) act: Council gives final green light to the first worldwide rules on AI」(Council of the EU 2024/5/21)

欧州AI法(AI Act)とは?

─世界初の包括的AI規制

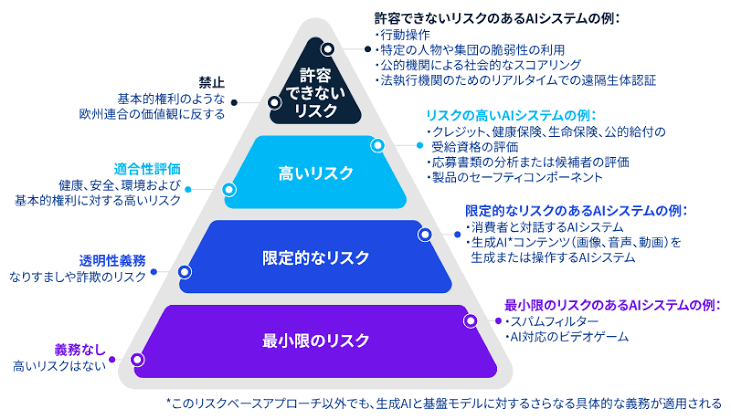

AI Actは、2024年にEU議会で可決された「人工知能に関する統一ルール」です。その特徴は、AIのリスクレベルに応じて4つのカテゴリ(許容不可/高リスク/限定的リスク/最小リスク)に分類し、それぞれに応じた義務や制限を課す点にあります。

生成AIは一律に「高リスク」扱いではありませんが、一定の透明性・説明責任が義務づけられています。例えば、

- 生成AIが生成したことを明示すること

- 著作権を尊重した学習データの使用

- リスク評価や悪用防止の体制整備

などが求められます。

施行は段階的に行われ、2025年から一部規制が先行開始、2026年には多くの義務が本格適用となります。公共分野でのAI活用は、制度の影響を強く受ける分野の1つです。

【出典】

「EU①AIの利用を規制する世界初の法案「AI規制法」」(みらい翻訳 2024/7/24)

「European approach to artificial intelligence 」(An official EU 2025/7/12)

オランダ

─「ルールを先に守る」政府の決断

EUで最初に「生成AIビジョン」を国家方針として打ち出したのが、オランダです。2024年初頭、オランダ政府はAI Actの発効を待たず「すでに合意された部分は国内で即時適用する」と発表。公共セクターにおいても、先んじて対応を進める姿勢を明らかにしました。

例えば、アムステルダム市では市職員によるChatGPTなどの商用生成AI利用を一時的に制限し、市独自の安全な生成AIツールの試験運用を開始しました。これは、AI Actが要求する「説明可能性」「データガバナンス」「差別防止」などの要件に先回りして対応しようとするものです。

さらに、オランダ語に特化した国産LLM「GPT-NL」の開発も進行中。政府自らが生成AIを“共創パートナー”として育てるという姿勢が印象的です。

【施策から見える価値観】

ルールの正式施行を待たず、先に「実務への信頼」を制度で担保しようとする姿勢は、制度を単なる抑制ではなく、実装を促す土台と捉える象徴的な動きです。

【出典】

「Dutch to use Europe’s AI Act immediately,’ invest $222 min in sector 」(Reuters 2024/1/19)

「Amsterdam cracks down on generative AI」(EuroWeekly 2025/3/4)

「GPT-NL boosts Dutch AI autonomy, knowledge, and technology」(TNO 2025/7/12)

スウェーデン

─自治体横断の共通AI「Svea」

スウェーデンでは、全国55の自治体と公共機関が連携し、行政文書作成や問い合わせ対応を支援するAIチャットボット「Svea」の開発を進めています。開発にはIntelなどの民間技術も活用し、2025年までに本格運用を目指しています。

特徴的なのは、現場の行政職員が自らAIの訓練データ整備に関与している点です。これにより、行政文書に特有の言い回しや市民対応のノウハウがAIに学習され、より実用的なモデルが育っています。

プロジェクトにはスウェーデン政府系の研究ファンドも出資しており、制度的にも「信頼される行政AI」を目指す姿勢が見て取れます。

【施策から見える価値観】

多数の自治体が共同で開発し、データ管理や法的整合性を意識しながら推進しているこのプロジェクトは、AI Act時代に適応する“共通基盤型公共AI”の理想形といえるかもしれません。

【出典】

「A shared digital assistant for the public sector」(AI Sweden 2025/7/12)

「New models and features improve Svea」(AI Sweden 2025/6/12)

エストニア

─国家レベルで育つAIアシスタント「Bürokratt」

エストニアは、電子政府の先進国として知られています。現在は、行政全体に横断的に対応できるAIアシスタント「Bürokratt(ビューロクラット)」の開発を進めており、チャットや音声を通じて市民の行政手続きや質問に応じる“AI官僚”とも呼べる存在です。

このプロジェクトでは、個人情報の集中管理を避ける「プライバシー・バイ・デザイン」の原則が最初から導入されています。AI Actが求める「人間による監視」や「説明責任」にも対応する設計となっており、EUからの資金支援も受けています。

【施策から見える価値観】

国家規模の行政AIにおいて、制度的枠組みと設計思想が融合している点が特徴。公共サービスのデジタル化とAI法の理念が“同じ方向を向いている”好例です。

【出典】

「Estonia’s AI Govstack to help other countries digitalize, offer virtual admin assistant」(Biometric update.com 2022/8/24)

「The vision of Bürokratt」(2025/7/12)

ドイツ

─デジタル主権とオープンな生成AI

ドイツでは、複数の州や自治体が「デジタル主権」を重視し、商用のChatGPTではなく独自LLM(大規模言語モデル)を開発・導入する動きが広がっています。

例えばハンブルク市では、「LLMoin」という市独自AIを開発し、行政文書の要約や問い合わせ対応に活用。個人情報は保存せず、すべて欧州域内で処理されるという徹底ぶりです。

また、シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州ではNextcloud社と連携し、自治体専用のオープンソースAI基盤の構築を進めています。これにより、AI Actが求める「データガバナンス」や「説明責任」を、外部依存なしに達成しようとしています。

【施策から見える価値観】

データの主権性と制度遵守を両立させるために、自前でAIを育てるという姿勢。生成AIを“インフラ”として育てるには、制度の内製化も鍵となります。

【出典】

「German state&Nextcloud build digitally sovereign AI for public sector」(Nextcloud 2023/9/22)

「Hamburg’s administration using AI text assistants」(HAMBURG NEWS 2024/12/11)

AI Actは“足かせ”ではなく“安心感”へ

これらの事例から見えてくるのは、「制度があるから進められる」というポジティブなスパイラルです。

公共セクターにとって、AIの導入には「説明責任」や「市民への説明可能性」が必須です。AI Actのようなルールがあることで、行政は「何を守れば導入できるのか」が明確になり、結果として動きやすくなります。

実際、各国ではAI Actに先んじて国内ガイドラインを整備し、パイロット導入や自主開発に取り組む動きが加速しています。制度が導入を止めるのではなく、「信頼して始められる状態」をつくることこそが、欧州の強みなのです。

日本への示唆

─制度があってこそ、信頼は広がる

日本では現在、内閣府や経産省などがガイドラインを示してはいるものの、AI導入に法的な強制力はありません。特に公共セクターでは、「ルールが明確でない」ことが、導入のハードルになるケースも多いのが実情です。

本稿で紹介した欧州の事例は、制度によって生成AIの公共活用が加速している好例です。欧州ではEU法としてAI Actという法制度が整備されており、公共機関における導入時の「義務や責任」が明文化されているのに対して、日本では現時点でガイドライン主体で制度的な担保が不足しており、自治体間で制度運用の温度差も大きい状況です。

未来を拓くのは、技術だけではありません。技術をどう社会に組み込み、誰もが信頼して使える状態をつくるか。そのための制度設計こそが、いま日本に問われているのかもしれません。

ren_gen_ai_times_43_03.png連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- 【革新と規制】生成AIの未来はユートピアかディストピアか、その答えは?

- オランダ・フィンランド・エストニアに学ぶAI時代の教育。ポイントは子どもをやる気にさせる「コーチング」教育にあり

- 【犬山市長 原欣伸氏×Givin' Back 田中悠介氏 対談】全国の自治体に先駆けて生成AIの活用に着手、本年4月からは文書業務への正式導入がスタート

- 【競争激化】人間中心の終わりとゼロクリック・AIモード

- 「デジタル主権」を取り戻すNextcloud ー日本市場におけるAI強化と活用事例

- ハルシネーション ーAIが見せる幻想のリスクと利活用

- AI開発の外注リスク ーデータ品質と労働環境問題

- 【地方創生】あなたの地域でも活用中!? 生成AIで変わる地方自治体

- 【ChatGPT超進化!】最新トレンド「AIエージェント」の全貌と実践的活用法

- 【犬山市長 原欣伸氏×Givin' Back 田中悠介氏 対談】行政業務に生成AIを活用してから1年、目標は「行かなくてもよい市役所」