FinOps X Day Japanからデジタル庁のFinOps活用に向かう道筋を解説するセッションを紹介

The Linux Foundation配下のプロジェクトFinOps Foundationが開催したFinOps X Day Japanのキーノートから、デジタル庁の楠正憲氏によるプレゼンテーションを紹介する。これはJR Storment氏によるキーノートの一環として行われたセッションで全体的に見れば、デジタル庁の観点からガバメントクラウドへの移行に関しての途中報告といった内容であった。FinOps的な視点で重要なのは、ガバメントクラウドへの移行における費用面の対策の中に「令和7年度中にFinOpsガイドを作成する」という文言が含まれていたということだろう。

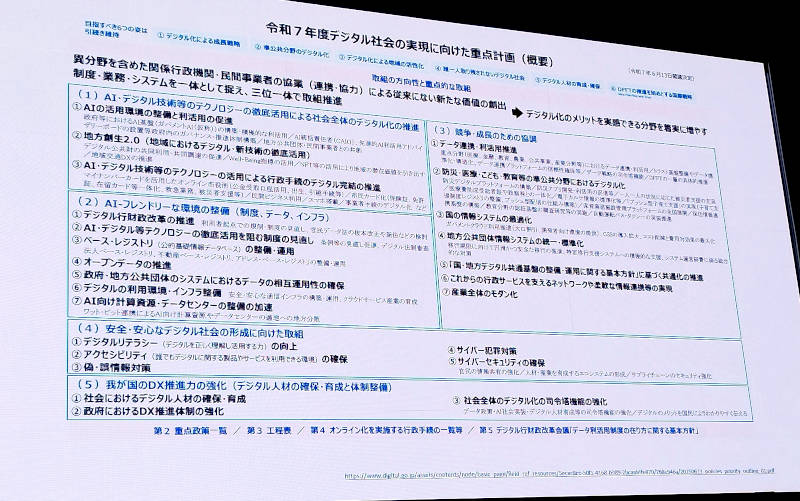

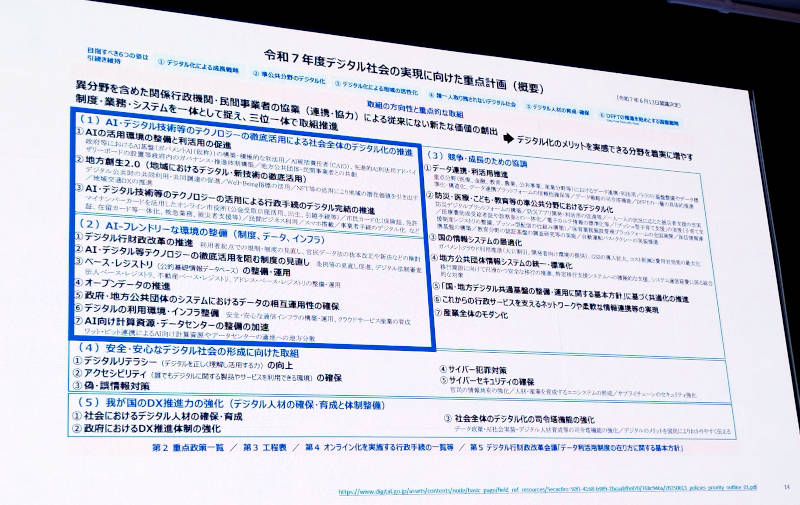

スライドはいかにも役所のスタッフが用意したと言えるスタイルで、すべての要素を漏れなく入れ込んで非常に文字数の多いのが特徴的だ。このスライドでは令和7年度、つまり2025年度の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を紹介している。

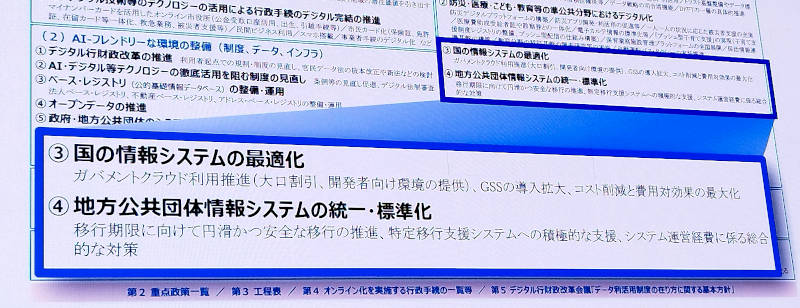

この表の中で(3)競争・成長のための協調という項目の3番目と4番目のアイテムに「国の情報システムの最適化」「地方公共団体情報システムの統一・標準化」という項目があり、その中のより細かな作業アイテムとして「FinOpsガイド作成」が取り上げられているという流れになっている。

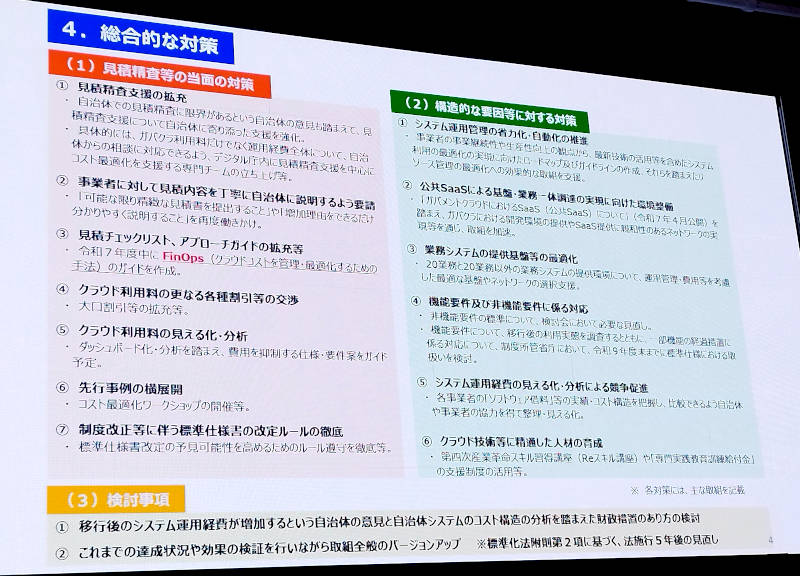

「国の情報システムの最適化・地方公共団体情報システムの統一・標準化」の具体的な作業項目が1から4まであり、その4番目の「総合的な対策」の細目にFinOpsガイド作成が存在する。

このスライドでは「見積チェックリスト、アプローチガイドの拡充等」の具体例としてFinOpsガイドが明記されている。文字だらけの役人仕様のスライドでは見辛いだろうという配慮の上で、FinOpsだけを赤字にして目立つようにしているのがポイントだろう。

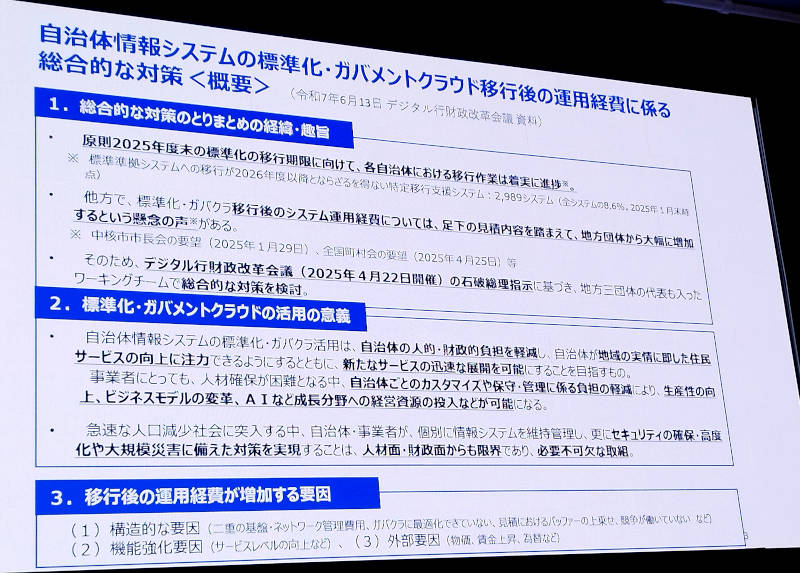

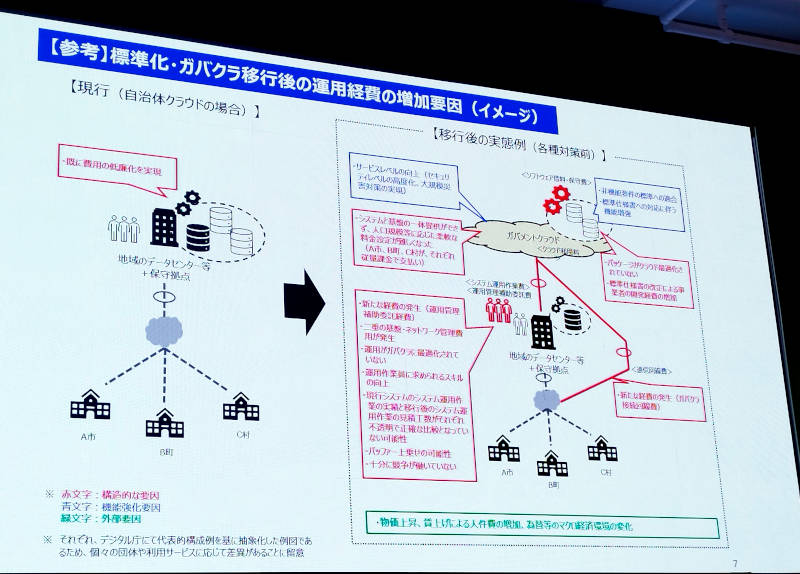

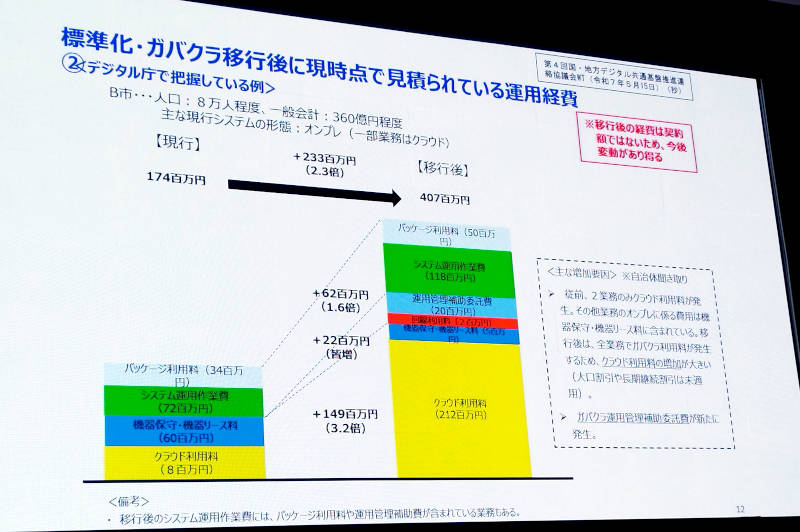

ここからはFinOpsのカンファレンスということで、ガバメントクラウドの費用面に絞って解説を行った。このスライドでは自治体が現行のシステムからクラウドに移行した際にどのような費用面での増加要因が想定されるか? を解説している。

右の図の赤字で書かれた内容が増加の構造的な要因であると示されているが、費用増になりそうなネガティブな要因を可能な限り集めてみたという内容で、よく見ると「各種対策前」と明記されていることからも最悪の状態をあえて提示したという内容となっている。

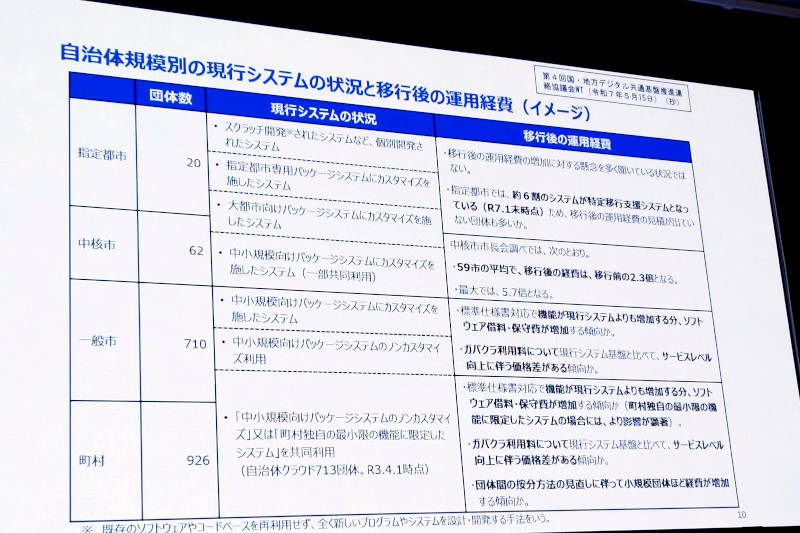

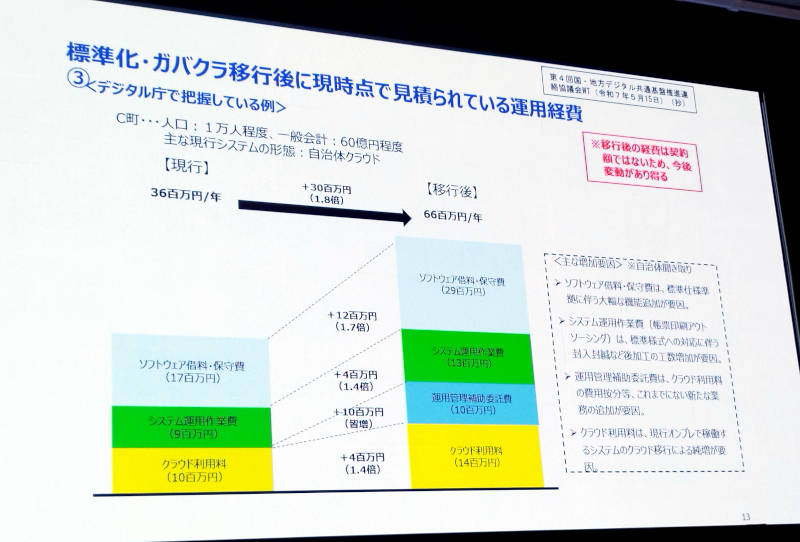

この表では自治体のサイズによって使っているシステムが異なるために、経費増加の要因はサイズにより異なることを分析している。

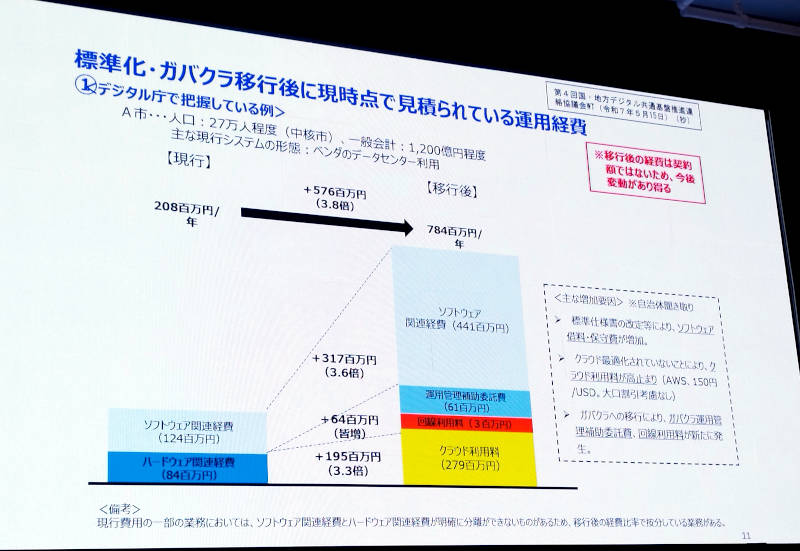

ここでは中規模から小規模の市町でどのように経費が積み上がっていくのかを解説。27万人規模の市だと移行後は約3.8倍の経費が必要だという。人口が約27万人の市とは、具体的には福島市、盛岡市、津市などが相当する。

また8万人程度の市であれば、経費は約2.3倍になるという。こちらは近江八幡市、高山市などが相当する。

さらに人口1万人の小規模な町では、1.8倍の経費増が想定されているという。

この3つの例は最大限にマイナス要因を積み上げた例ということで、ここからパブリッククラウドの経費をいかに最適化するのか? についてFinOpsの知見を使うということになる。

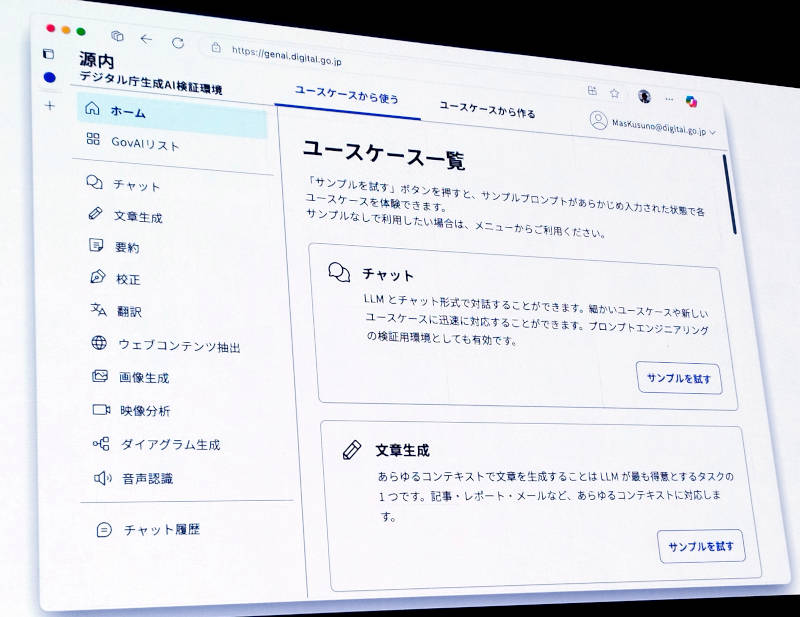

最後に重点計画の1番目と2番目の項目に出てきたAIについて、簡単に解説を行った。この計画では「AIの活用環境の整備と利活用の促進」という項目が最初に挙げられている。「AIフレンドリーな環境の整備」という項目では「AI・デジタル等テクノロジーの徹底活用を阻む制度の見直し」という項目が挙げられている。この項目がここに入っていることこそ、現行制度が阻害要因になることを想定していること、現にそういう場面に直面しているであろうことなど、デジタル庁の苦労の一端を表していると言えるだろう。

生成AIの利用の促進という部分では「源内」という庁の職員に解放されている生成AIの検証環境を紹介。チャットや文章作成、要約、校正、翻訳、Webコンテンツ抽出など現行の生成AIが得意な機能が並べられており、外部のサービスに頼らなくてもある程度の機能を実行することが可能になる。

この生成AIの検証環境については、すでにデジタル庁からブログ記事の形態で2024年度の検証結果が開示されている。

●参考:行政における生成AIの業務利用に関する技術検証結果を公開(2024年度実施)

さらに楠氏が個人で開発を行っている「行政事務標準文字検索」というアプリケーションを紹介。これは日本語の氏名などに多数存在する外字を検索するというもので、この画面の例では「渡辺」という姓に使われる「辺」という漢字が60種類も存在することを示している。このようなアプリケーションの開発には楠氏のコンピュータオタクとしての特性が活かされているようで、セッション後の会話ではさまざまな生成AIサービスやクラウドを個人で試していると語っていた。デジタル庁の一員として、プライベートな時間でも最新のテクノロジーの動向には気を配っていることがわかる。

全体としてFinOpsのカンファンレスであることを意識して費用面に特化した内容となったが、デジタル庁としてパブリッククラウドの費用増加が企業だけでなく官公庁、自治体のシステムにも大きな影響を与えていることを改めて知る良いプレゼンテーションであった。何よりも閣議決定としてFinOpsガイドの作成が明記されたインパクトは大きい。これからどのようなガイドが作成されるのか、継続して注目していきたい。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- FinOps X Day Tokyo開催、FinOpsの概要から生成AIでの応用までを解説

- FinOps Foundation最大のグローバルイベント「FinOps X 2024」開催、最新の技術動向や事例を幅広く紹介

- 世界で進むAI支出へのFinOpsの適用!「FinOps X Europe 2024」で語られた最新動向や事例の紹介

- CNDT 2022、デジタル庁が考えるガバメントクラウドの「クラウドスマート」とは?

- FinOpsの日本コミュニティが第1回目のミートアップを開催。国内の事例としてSIEの事例などを紹介

- FinOps Foundationのエグゼクティブディレクターが来日、FinOpsの要点を解説

- FinOps Foundationのエグゼクティブディレクターにインタビュー。日本には「How」ではなくて「Why」が必要か

- CNCFで開発の進むFinOps関連ツールの動向紹介

- OpenSSF Day Japan開催。中国からの脅威から新しいOSSプロジェクトの紹介までを総括

- 【本日11/28開幕!】クラウドネイティブの祭典「CNDW2024」注目のセッションを再確認しよう!