FinOps X Day Tokyo開催、FinOpsの概要から生成AIでの応用までを解説

KubeCon+CloudNativeCon Japan 2025併催のFinOps X Day Japanを紹介する。このミニカンファレンスはKubeCon Japanの翌日である2025年6月18日に同じ会場で開催されたもので、パブリッククラウドに対するコストを最適化することを目的に結成されたFinOps Foundationが主催している。

FinOps FoundationはThe Linux Foundation(LF)配下の組織として活動する非営利団体だが、クラウドネイティブなオープンソースソフトウェアをコアにするCloud Native Computing Foundation(CNCF)やLFとは異なり、エンジニアだけではなく財務や会計部門の実務担当者の参加が求められているため、このミニカンファレンスでも前日までのKubeConとは異なるタイプの参加者が多かった。外見的にはTシャツとジーンズからビジネスカジュアルな装いが増えていたイメージだ。

この稿ではキーノートの概要を紹介する。カンファレンス自体は英語のスピーカーは英語、日本語のスピーカーは日本語で行われ、参加者各自が必要に応じてスマートフォンで自動翻訳を利用するという形態だったが、英語ではなく日本語でプレゼンテーションを行ったことでプレゼンターとの質疑応答や参加者同士の会話が促進されたように思える。香港で行われたKubeCon Chinaでは中国語でのスピーチを許容したLF/CNCFは、日本人が英語でプレゼンテーションを行うことのマイナスポイントをこのカンファレンスから学んで欲しいと切に思う。

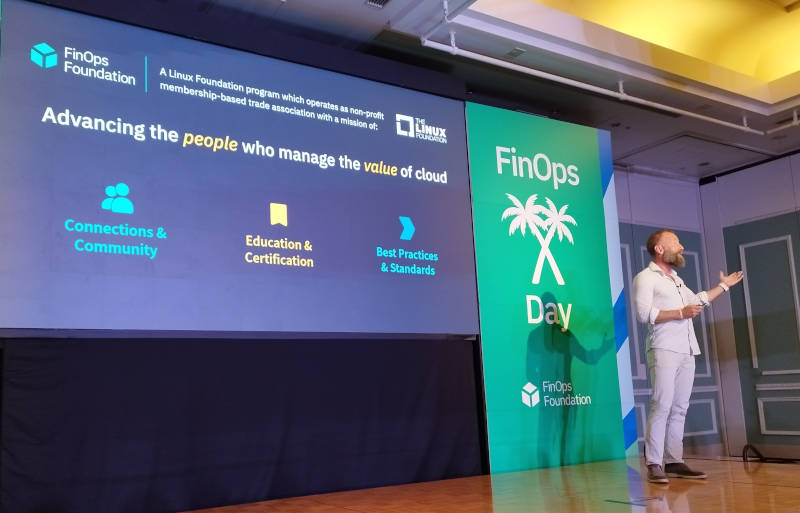

このカンファレンスの目的がテクノロジーのレクチャーではないことは、登壇したFinOps FoundationのエグゼクティブディレクターであるJ.R. Storment氏が最初に行ったことからも明らかだ。はじめにStorment氏は「まず30秒間、隣に座っている参加者と自己紹介をしてください」と語り、場の雰囲気を和らげるとともにお互いの経験や知識を共有する場であることを示した。FinOpsの目的は「財務上の説明責任を生み出すための運用フレームワークおよび組織文化的なプラクティス」を実行することであり、テクノロジーを使うことが目的ではないということは、日本のコミュニティが翻訳したドキュメントにも明記されている。

●FinOps公式ドキュメント:FinOpsとは

つまり最新のテクノロジーを知るのが目的ではなく、パブリッククラウドの使い方について企業における組織の役割や文化を変えることで最適化しようとする実務者が集まる会合であるということを宣言したとも言える。

そのためには参加者がコミュニティとして繋がり、経験や知識を共有することが何よりも大事であると述べた。そのコミュニティを支援する枠組みとして認定試験やトレーニングが存在し、経験から作られた標準が存在すると説明した。

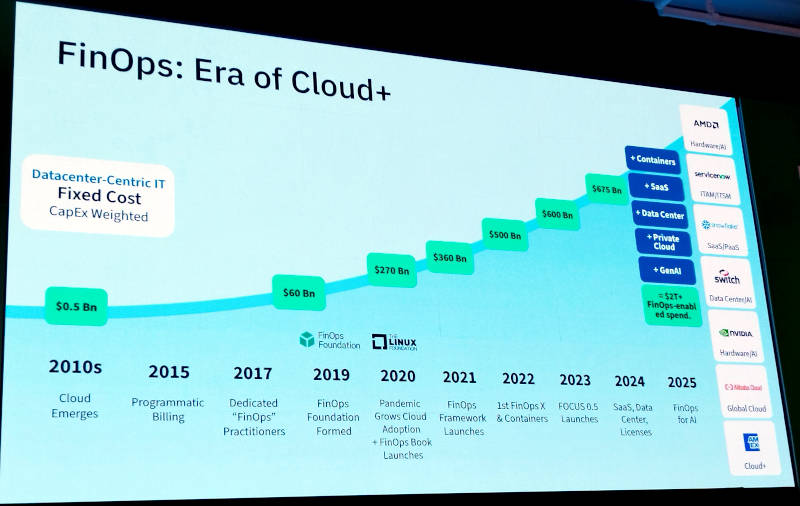

この年表では2010年代からパブリッククラウドの利用が拡大するとともに、そのコストが問題視されてきたことを示しているが、興味深いのはSaaSやオンプレミスのデータセンターでの応用も想定されていることだろう。当然、最もホットなテクノロジーである生成AIについてもFinOps for AIという名称で視野に入っていることが示されている。

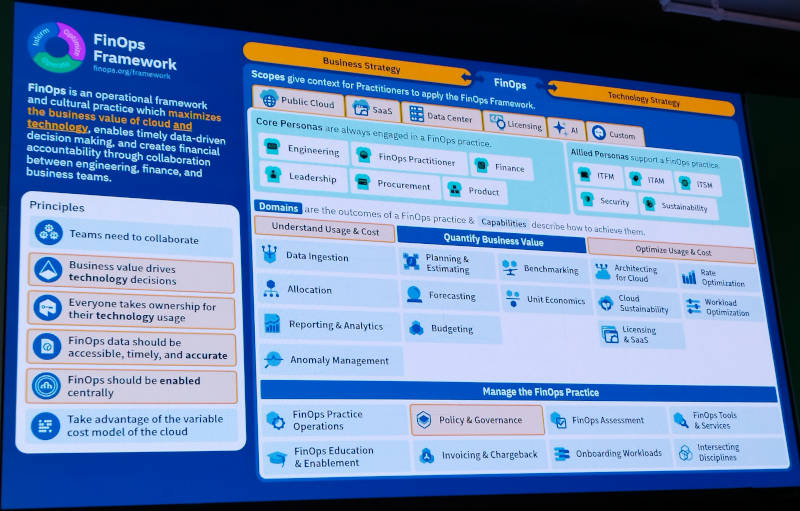

このスライドではFinOpsを実現する際にビジネスサイドとテクノロジーサイドの中間にFinOpsが位置していること、さまざまな領域(ドメイン)があることが示されている。そしてそれぞれの役割(ペルソナ)によって関わり方が変わることも明記されている。要点としてはFinOpsで示される数値は企業において集中的に管理集計されるべきもので、ビジネス部門や情報システム部門によって共有されるという点だろう。これによってビジネスも財務も情報システムも同じダッシュボードを使って「何にコストがかかっているのか? それは最適なのか?」を議論することが可能になる。

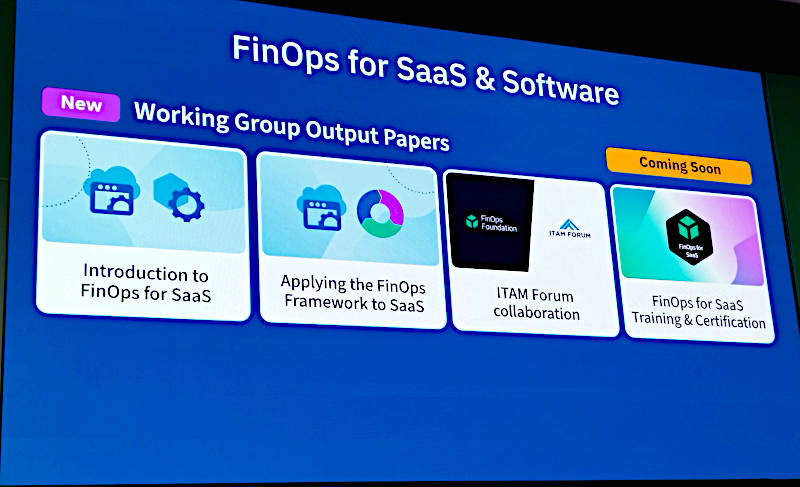

そしてSaaSを対象にしたFinOpsについてはさまざまな論文が公開されていることや、IT資産管理を行うITAM Forumとのコラボレーション、トレーニングなどが紹介された。

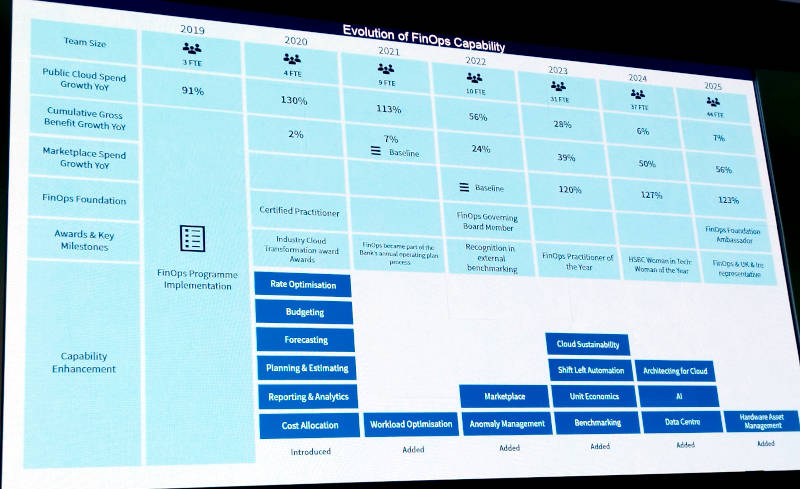

その後、世界的金融グループHSBCホールの中核となるHSBC(香港上海銀行)のNatalie Daly氏が登壇し、HSBCでのFinOpsの取り組みを紹介。

HSBCでは2019年からFinOpsへの取り組みがスタートし、2025年ではチームのサイズが3名から44名に拡大、AIについても2024年には対象として取り組んでいることなどを解説した。

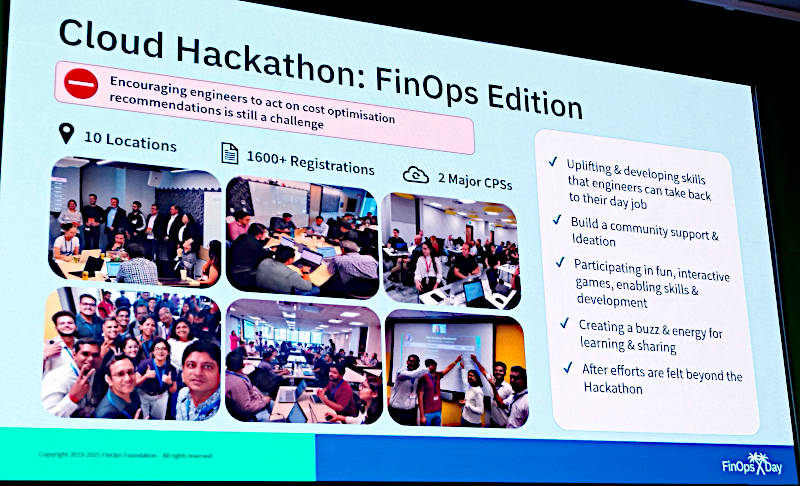

Daly氏は社内で行われたハッカソンなども紹介し、HSBCが本格的にFinOpsに取り組んでいることを紹介した。

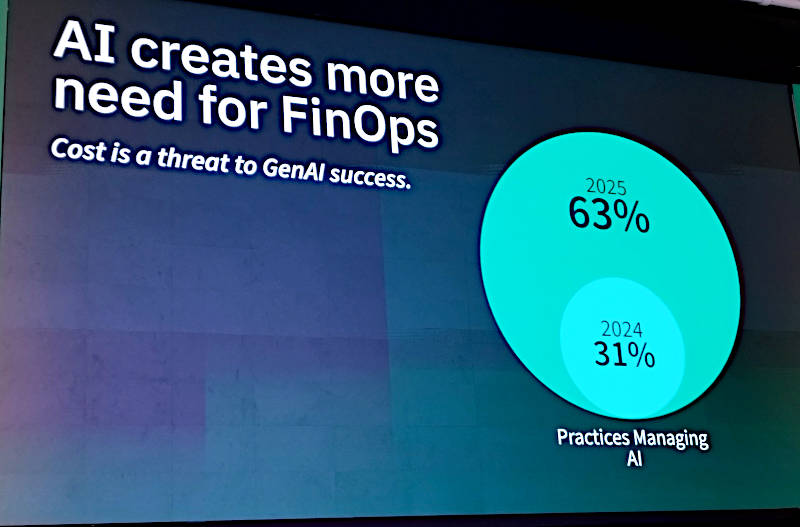

そして生成AIについても従来のIT資産とは異なり、成果とコストのバランスが未知であるがゆえに透明性を高めることが必要であると説明した。

この生成AIに対する取り組みを受けて、再度J.R. Storment氏が登壇。ここから生成AIに対するFinOps Foundationの取り組みなどを紹介した。

そして2025年から2026年にかけてFinOps for AIの認定試験が複数予定されていることを紹介。

これらはAIワークグループによって開発されることになると説明。他にもさまざまなドキュメントが作られる予定になっていることを説明し、これからさらに利用が増え、コストに対する意識の高まりが予想される生成AIについてもFinOps Foundationとして取り組んでいくことを語った。

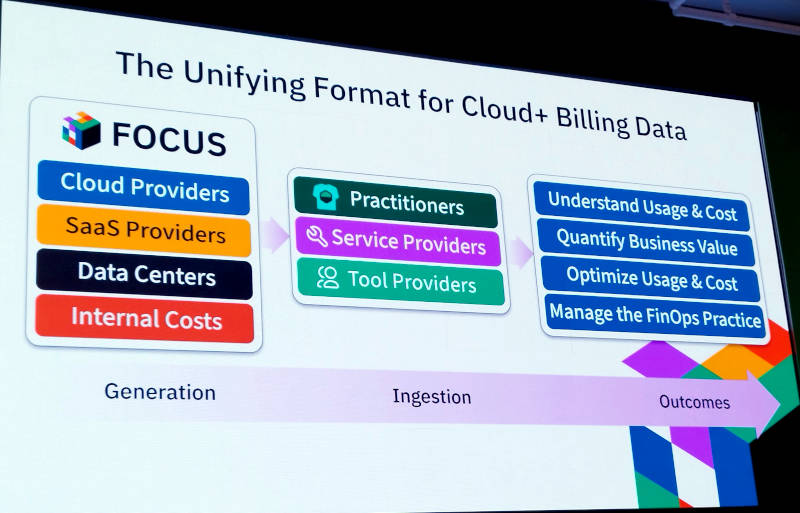

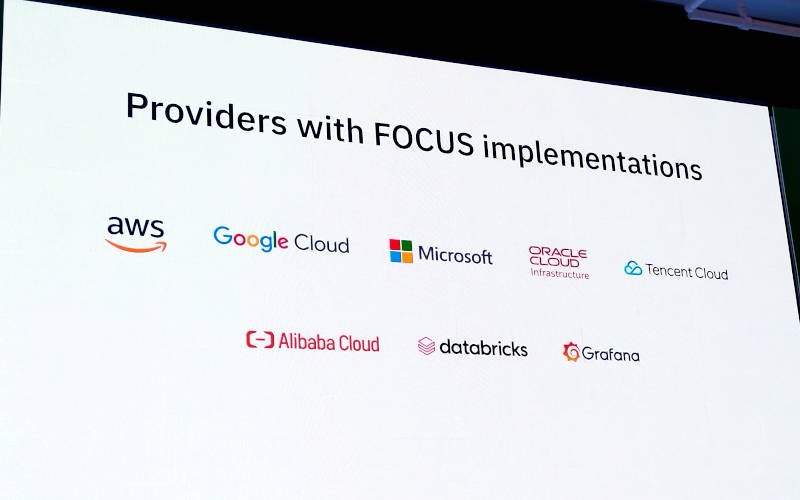

このスライドではFOCUS(FinOps Open Cost and Usage Specification)について解説。FOCUSはクラウドベンダーやSaaSベンダーが提供する課金データの共通フォーマットであり、3大パブリッククラウドベンダーであるAWS、Microsoft、Googleが合意していることでそのコストの単価などの比較が可能になるデータである。これによって企業側はクラウドごとのCPUやメモリーのコスト、ストレージやネットワークにかかるコストなどの比較が可能になる。

ここでの注目は中国のクラウドベンダーの参加に加えて、ビッグデータソリューションのDatabricks、そしてオブザーバビリティのGrafana Labsが入っていることだろう。SaaS利用におけるコスト増に関してオブザーバビリティが大きな要因となっていることは事実だし、オンプレミスでのオブザーバビリティについてはその巨大なデータの管理維持に人的コストが必要であることから、SaaSのオブザーバビリティの活用は大きな流れとなっている。その中でGrafana LabsがFOCUSを実装することで、他のオブザーバビリティベンダーも賛同することが期待される。

このキーノートではこの後にデジタル庁の楠正憲氏によるプレゼンテーションをはさんで最後に登壇し、ここで生成AIにおけるFinOpsについて解説を行った。以下はその概要である。

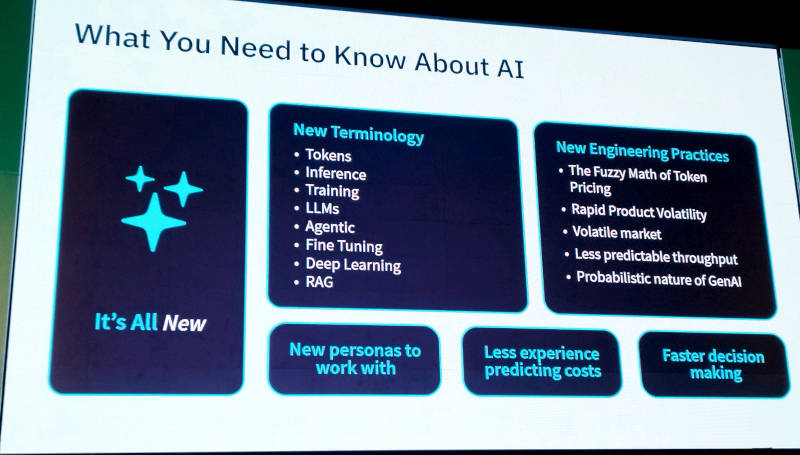

生成AIはクラウドに比べても速いペースで利用が進んでおり、そのコストが問題になることは必至であるとしたうえで、生成AIについて我々はまだ知らないことが多いと説明。ここでは新しい用語、新しいベンダーと市場などが絡み合って、財務担当者にとってはチャレンジとなることを語った。

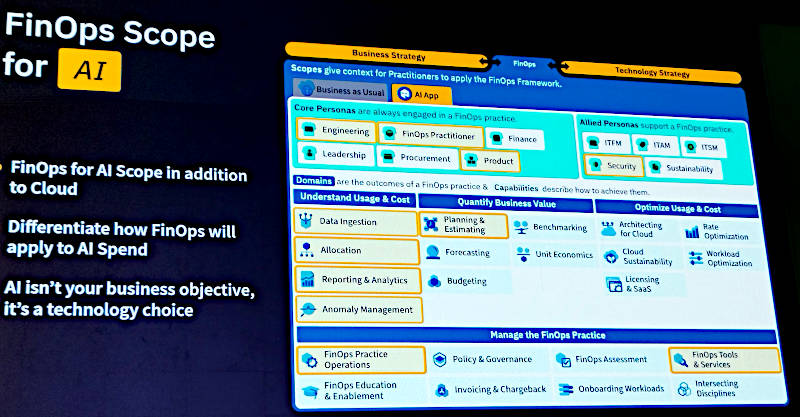

しかしながらFinOpsのプラクティスの根幹は変わることなく適用するべきだし、そのためのスコープも用意されていると説明した。

ここではデータの利用や分析、レポート作成などに加えてハルシネーションなどの起因する異常分析とその管理などに重点がおかれており、最適化は要点とされていないことがわかる。生成AIについてJ.R. Storment氏は「まだテクノロジーが発展途上であるため、まずは使ってみてビジネスに役に立つかどうかを検証し、コストの最適化を目指すのはその後からでも良い」ことを強調した。Storment氏はFinOps for AIが重要であり、AI for FinOpsではないことも強調した。AI for FinOpsは生成AIを使ってコストを最適化するという発想だが、そのためには生成AI自体が信頼できるテクノロジーであることを検証するべきというスタンスだろう。

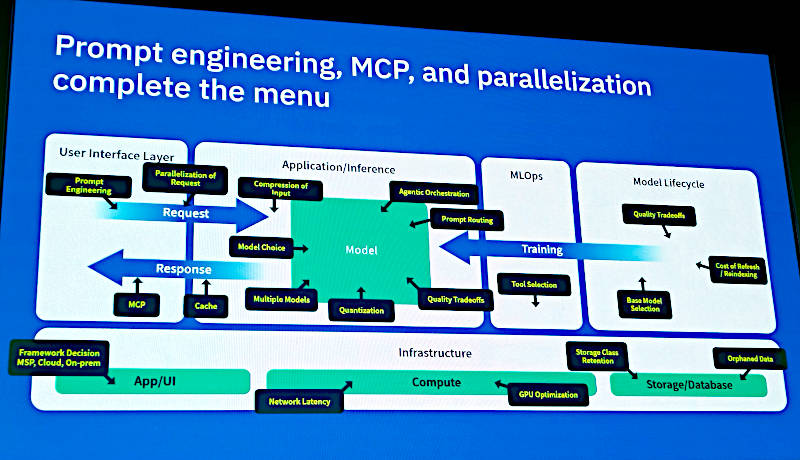

このチャートではユーザーインターフェースから推論、モデルの学習のためのブロックとその下位に位置するインフラストラクチャーにおいても注意点を図式化してあり、FinOps FoundationのAIワークグループが包括的に生成AIに対するFinOpsの適用を調査していることがわかる。

最後に2026年6月8日から11日にサンディエゴで開催されるFinOps Xカンファレンスについても簡単に紹介し、キーノートを終えた。

キーノート全体を俯瞰すると、HSBCを招いて先進ユーザーとして紹介し、生成AIについても最後に解説することでよりインパクトを狙ったプレゼンテーションとなった。

会場では2024年の記事で紹介したSteve Trask氏とも再会し、カンファレンスとしては非常に良い内容だったこと、デジタル庁の楠氏のプレゼンテーションで語られた「(令和7年度の重点計画として)FinOpsガイドを作成する」ことが含まれたことのインパクトを伝えた。閣議決定された計画の中にFinOpsガイド作成が含まれることは政府としてFinOpsの発想や方法を認めたと同意であり、それが与える影響は大きいはずだ。

Storment氏とTrask氏のインタビューは以下の記事を参照して欲しい。

●参考:FinOps Foundationのエグゼクティブディレクターにインタビュー。日本には「How」ではなくて「Why」が必要か

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- FinOps Foundationのエグゼクティブディレクターにインタビュー。日本には「How」ではなくて「Why」が必要か

- 世界で進むAI支出へのFinOpsの適用!「FinOps X Europe 2024」で語られた最新動向や事例の紹介

- FinOps Foundationのエグゼクティブディレクターが来日、FinOpsの要点を解説

- FinOps Foundation最大のグローバルイベント「FinOps X 2024」開催、最新の技術動向や事例を幅広く紹介

- FinOpsの日本コミュニティが第1回目のミートアップを開催。国内の事例としてSIEの事例などを紹介

- CNCFで開発の進むFinOps関連ツールの動向紹介

- CloudNative Days Spring 2021開催。CNCFのCTOが語るクラウドネイティブの近未来

- 【本日11/28開幕!】クラウドネイティブの祭典「CNDW2024」注目のセッションを再確認しよう!

- KubeCon EU開幕、前日に行われたプレカンファレンスからeBPFとTetragonを紹介

- KubeCon 2018 EU開催 着実に拡大するKubernetesエコシステム