生成AIのPoCを専門にやる凄腕エンジニアにインタビュー。企業がPoCを専門家に頼む意義とは?

クラウドネイティブなコンピューターシステムを企業で実装しようと思う時に、Cloud Native Computing Foundation(CNCF)が提案するトレイルマップは参考になるだろう。

●参考:https://github.com/cncf/trailmap

ここでは開発するソフトウェアをコンテナ化することから始まって、ソフトウェ開発のビルドからデリバリーまでを自動化するCI/CDを整備、デリバリーからロールバックまでを機能として用意することに続いてコンテナオーケストレーションであるKubernetesを使うこと、オブザーバービリティのためのソリューションを選択すること、サービスディスカバリーやサービスメッシュ、ネットワークからセキュリティ、分散データベースやストレージ、ストリーミングデータやメッセージングシステム、コンテナランタイムやレジストリーの選択、最後にソフトウェアの配布と更新に対するツール選択までが網羅されている。

このトレイルマップ、つまりクラウドネイティブという未知の山野に分け入って行こうとするエンジニアのための地図では、そのシステム化の順序とともに多くソフトウェアの名前が挙げられており、さまざまなオープンソースソフトウェアから最適と思われるツールやプラットフォームが例示されている。しかしこの地図には意図的に抜けている要素があるというのが筆者の感想だ。それは「Fail Early, Fail Often」というシリコンバレーの格言にも通じる「素早く開発して失敗したらやり直せる仕組み」を組み込んでおくという部分だ。そして何よりも重要なのは「失敗したらやり直す」、つまり故障やトラブルから復旧することが可能なシステムであるという点だろう。

「失敗してもやり直すこと」を実現するには、やってみてどうなるかわからないが実際に動かしてみて判断するというアプローチが企業の中に培われているか? この点が重要だ。またクラウドネイティブなシステムはオンプレミスからパブリッククラウドまで視野に入れて非常に多数のソフトウェアコンポーネントで構成される。ハードウェアについても多重化、並列化によってスケールアウトできることが求められている。そのために常に何かが故障することを前提として安定稼働できるシステムを開発し実装することが要求される。多くの企業はビジネスが求める機能を満足させるソフトウェアを求め、なければ開発し、オープンソースとして公開することで継続的に持続できることを望み、それに果敢にチャレンジしている。そして完成したとしても故障やトラブルは当たり前というメンタリティーが経営層にもエンジニアにも必要だ。そして未知のソフトウェアが新しいビジネスのニーズを満足できるか、既存のシステムを置き換えられるか。この点は実装してみなければわからないというのが実態だろう。そのために企業はProof of Concept(PoC)という発想で実際にソフトウェアを開発、構築、実装する実験台を用意して、選択したソフトウェアが希望通り動くかどうか、性能は満足できるレベルか、これらの点を確認している。

前置きが非常に長くなったが、この稿では現代のIT部門が求めるPoCを専門的に提供する一人のエンジニアにインタビューを行い、クラウドネイティブなシステム、特に生成AIという非常に進化の速度が速いエリアでPoCを繰り返しているという現場の実態を紹介したいと思う。

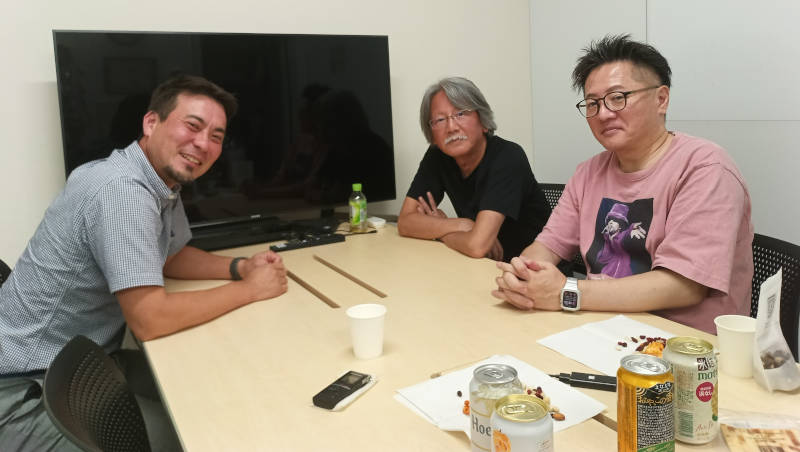

インタビューに応じてくれたのは、インプレスのPC Watchなどで記事を執筆しているベテランのライター、西川和久氏だ。

●西川氏の記事(PC Watch):https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/index.html

PCに関するライターとしての西川さんよりも個人的には「かわいい女の子をビーチで撮影しているグラビアフォトグラファー」としての西川さんが印象に残っているのですが、どこをどう通ってきたら今のPoC屋さんになるのか、その辺を簡単に教えてください。

西川:私は高校生の頃からパソコンというかマイコンに興味があったんですよ。当時、モトローラの6802というCPUがあり、それにはクロックジェネレータが内蔵されていて周辺ICをかなり省略して楽できる代物だったのです。それをお年玉とお小遣いを貯めて大阪の日本橋に買いに行き、自作していました。そこから地元大阪のパソコンショップの人と仲良くなって、どんどんパソコンの業界に引き込まれていったという感じですね。大学にも入りましたけど、結局、マイコン関連のバイトばっかりやってて中退しちゃいましたが、その当時からMSXとかDOS/Vとかに関連したソフトウェア開発をメーカーから委託でやるみたいな状況でした。まだ市場に出てない機種の開発ですので常に最新のハードウェアがメーカーから貸し出されていて、自分で最新のハードウェアを買ったことがあまりないというのは今も同じですね(笑)。大学は理工学部だったんですけど、当時のコンピューターの講義の内容がその頃やっていた仕事に比べて数十年古かったというのも中退してしまった要因ではありますけど。

パソコン少年からコンピューターお兄さんになってDOS/Vのディスプレイドライバーとか開発してたところからグラビアフォトグラファーになったのはどういう経緯ですか?

西川:そもそもパソコンのソフトウェア開発をやっていた時に、日経バイトの人から「そのソフトで開発してるなら解説記事を書いてよ」というリクエストをもらったところから私のライターとしての仕事は始まったんです。PCのライターとしてPCとかスキャナーとかプリンターの同じ流れでカシオのQV-10の紹介記事を書いたのがきっかけかな? 当時デジカメもカメラと言う意味で、カメラ専門誌のライターが一斉にPC界隈にやってきたんですね。でも風景とか動物とかある程度ジャンルが決まっていて、なぜかポートレートを撮るライターがいなかったんです。そこで、じゃあ俺がやれば…… 的な安直な発想で始めました。少しして某カメラメーカーに依頼されてデジカメでグラビアを撮り、そのグラビアアイドル所属事務所の社長からまた連絡します! と言われました。そうしたら後日本当に連絡があって、グラビア撮影の仕事が本格的に始まった感じです。実際にグラビア撮影がメインの仕事になったのは1999年、NikonのD1というデジカメが出た辺りからでしょうか。

マイコンお兄さんからデジカメのグラビアおじさんになったと。で、そこから今のPoC屋さんに繋がるわけですか?

西川:グラビアの仕事は結構浮き沈みが激しくて本当に忙しい時は毎月グアムに撮影に行ってたりしましたが、徐々に単価も下がって仕事としてはおもしろくないものになっていた頃にWebサイトを構築する仕事を始めました。そこからサーバーサイドのプログラミングとかを独学で始めた感じですね。で、それが今の仕事に繋がるんですけど、その仕事はNDA(秘密保持契約)があるんで言えないことが多いんですけど、言える範囲で言うと「生成AIを使ってグラビア的な画像を生成する」というのを実証実験(PoC)として3年くらい継続してやっています。クライアントは日本の某大手、とだけ言っておきます。

1年ほど前(このインタビューは2025年9月初旬に行われた)は女性を使った宣伝に使えるような画像を生成AIに作らせようとすると、おかしな画像になってたりしてとても使えませんでした。でも今は仕様をちゃんと与えれば、こっちが欲しい画像を生成してくれるまでになっているんですね。でも生成された画像がホントに良い品質なのか? ということを評価できるのは実際にグラビアをカメラで撮影したことがある人だけなんですよ。生成AIに詳しいという人は日本にも一杯いるんですが、グラビアフォトグラファーを経験した上で生成AIに詳しいエンジニアというのは皆無だと思います。なのでそこで私のように実際にグラビアを撮影してきた人がいないとそれが正しいグラビアなのか? は判断できないということで、声をかけてもらって仕事が始まったという感じです。

クライアント的にやりたいことは生成された画像に出てくる商品の画像を差し替えたり、背景を変えたりというもので、これは今の時点でかなり高品質で生成できるようになっています。で、それを単に画像生成だけじゃなくてその周辺の管理機能に関連するプログラムも含めて私ともう一人のスーパーなエンジニアで構築して納品するという仕事をやっています。スーパーなエンジニアというのは私の知人でたまたま時間が空いていたので手伝ってもらったという感じです。

最初にこちらからアプローチした時に「もう1行もコードを書いていない」って言ってましたが、それは生成AIで画像を生成するだけではなくデータの管理やユーザーの管理なども含めた一式のコードを全部、生成させているということですか?

西川:私はClaude Codeをコーディングアシスタントとして使って欧米や中国も含めてどのくらいの画像が生成できるのか?というのを常に試している、という感じですね。実際にPC Watchに書いている画像生成の記事もいろいろと試行錯誤をしている仕事の延長として、その一部を書いている感じです。その延長が今のPoCと繋がったという感じでもあります。業務的にはもう一人のスーパーエンジニアが面倒なところのコードを書いてくれたのでずいぶん助かっています。コードの生成に限って言えば今はClaude Codeしか使っていないです。

クライアント側は西川さんがPoCとして作ったコードとモデルを実際の業務の中に組み込むという仕事をしている、ということですか?

西川:ちょっと違います。私は俗に言うVibe Coding ※でプロトタイプを作り、それをクライアントが評価します。NGならボツですが、OKなら先のスーパーなエンジニアがフロント/バックエンドの両方にロジックをそのまま組み込みます。

※:Vide Coding:LLMへの指示を自然言語で記述するプログラミング手法。

ということはそのできあがったコードを受け取ったクライアント側はそれを自社のシステムに組み込んでサービス化している、ということですか?

西川:実際にどうやって組み込んでいるのかはNDAの関係で言えないんですが、ワンオフのソフトウェア開発ではなくバージョンとしては5.0くらいまで更新されて常に更新されて進化しているようなシステムです。プログラムはAPIを主体とした作り方になっているので、組み込む時には簡単にバックエンドやフロントエンドのコンポーネントを入れ替えられるようになっています。まだ本番としては使われてはいないんですが。そもそもこのシステム自体に私はアドバイザーとして関わっていて開発は別のベンダーの仕事だったんです。でも開発が始まって何ヶ月経ってもプログラムが納品されずに困っていたクライアントから助けてほしいという依頼で、生成AIが私の仕様をベースにしてコードを書き直したというのがそもそものきっかけです。

ここでリスナーとして参加していたAXLBITの代表取締役社長である長谷川章博氏がインタビューに参加。

長谷川:私も社員には「コードを書けるというのは今の生成AIの時代には特技にはならない。だからコードを書くノウハウよりも顧客がやりたいことを抽象化して言語化するというノウハウこそが大事だ」って言ってますね。日本は工場の文化から始まっているので「ある仕事を誰もが決まりを守って同じようにやる」ことが大事だって教わってきましたけど、そのやり方はもう通用しないと思います。

結局「こういう結果が欲しい」という要求に対してそれだけを生成AIに伝えてもそれなりのモノしかできてこないので、「こういう結果を作るためには仕様書には書いてないけどこれとこれも必要」ということを指示できるエキスパートが必要ってことですよね。でもそれをプロパーの社員にやらせるのではなく、PoCを専任でやってくれる外部の人材に委託できるというのは今のIT産業には必要だと思います。

長谷川:私はプログラムを書けるだけでは差別化にはならないけど、顧客が言いきれていないことを経験で察知してそれを生成AIに指示するという仕事をするエンジニアは、これまでのエンジニアよりも遥かに高い報酬を得られるはずだと思っていますよ。

西川:ちょっと話は飛びますけど、生成AIがこれまで頭脳労働者の仕事を奪うというのはその通りでただ士業のように免許や資格で守られている仕事は最後に人間が承認するという仕事が残るので、ある程度は安泰かなと。これはうちの会社の会計士の先生が言ってましたけど(笑)。でも逆に人間にしかできない仕事、例えば料理を作ったりとか家を作ったりとか。そういうこれまでブルーカラーと呼ばれていた仕事こそがまだ当分はAIには置き換えられない仕事なんですよね。だから今の若い人はプログラミングを覚えるよりはそういうAIにできない仕事を覚えた方が良いような気がしますね(笑)。

西川氏は生成AIを使いこなしながら、人間にしかできない領域の仕事は何か? を常に考えているようだ。特に生成AIからMCPを介してさまざまなデータベースにアクセスしてデータを統合する仕組みを生成AIが自律的に生成することがブレークスルーになるとコメントして、いわゆるデータ分析の専門家の仕事は生成AIに置き換えられるだろうと予言した。

実際にPoCで生成AIに取り組んでいるエンジニアならではのコメントだったが、長谷川氏の言うプログラミングノウハウはエンジニアの差別化にならないという発言とともにこれからの未来を垣間見た瞬間だった。PoCという手法が経験豊富なエンジニアのキャリアパスとしてこれからの企業のITシステムに活かされることを期待しつつ生成AIがどうエンジニアの仕事を変えるのか、注目していきたい。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- KubeCon North America:座談会で見えてきた退屈なKubernetesの次の世界

- OpenStackのエコシステムを拡げるUpstream Trainingとは? CAのインフラエンジニアに訊いた

- GPUとOpenStackのホットな関係が紹介された日本仮想化技術(株)の技術セミナー

- Huaweiが開発をリードするSODAのコミュニティマネージャーにインタビュー

- オープンソースを企業で活用するための組織、OSPOは日本に根付くか?

- CNDO 2021、サイバーエージェントのテックリードがコンテナランタイムの最新情報を解説

- IBMがRustを使ってNode.jsのプロジェクトを書き換え。その背景とは?

- KubeCon Japan 2025併催のKeycloakCon Japanを紹介

- CNDT2020シリーズ:オススメのGitOpsツールをCAのインフラエンジニアが解説

- API GatewayのKongのプリンシパルエンジニアにインタビュー。Backstageと差別化するScorecardsとは?