KubeCon Japan 2025、HuaweiとDaoCloudによる2日目のキーノートを紹介

KubeCon+CloudNativeCon Japan 2025の2日目のキーノートは中国のHuawei CloudとDaoCloudによるKubeEdgeプロジェクトの紹介を行う内容となった。セッションの後半では、KubeEdgeがプロジェクトの最終ステージとも言えるGraduationをクリアしたことも解説されている。タイトルは「Make Cloud-Native Ubiquitous:KubeEdge's Graduation Journey with Innovation and Collaborative」というもので、前半のプロジェクト紹介をHuawei CloudのYue Bao氏、後半のプロジェクトのGraduationについてはDaoCloudのHongbing Zhang氏が行った。

セッションの動画は以下から視聴できる。

●動画:Make Cloud-Native Ubiquitous:KubeEdge's Graduation Journey with Innovation and Collaborative

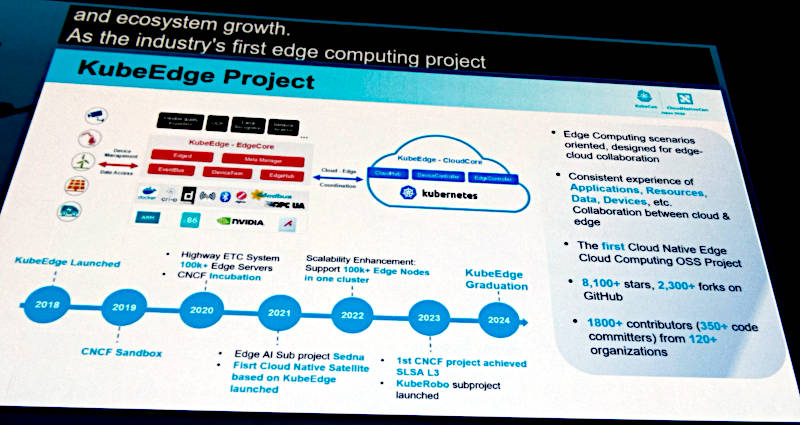

KubeEdgeがGraduationして安定したオープンソースプロジェクトであると認定されたのは2024年9月11日だが、実際のプロジェクトが立ち上がったのは2018年ということで、CNCFのGraduationプロジェクトになるのに6年を要したということになる。

ここでは2020年に高速道路におけるETCシステムにおいて利用されていること、2021年にKubeEdge Sednaと呼ばれるサブプロジェクトが立ち上がったこと、10万台規模のエッジノードを持つシステムで使われていることなどが記載されている。

中国では全人口の約60%(約9億2千万人)が都市部に集中しており、ほぼ全員がスマートフォンを持って毎日生活している。2025年7月にThe Apache Software Foundationのカンファレンスのために訪れた北京では、一般のスーパーマーケットやレストランではクレジットは使えずAlipay/WeChat Payなどのスマートフォンを使ったQRコード決済が主流となっている。街の至る所に監視カメラがあり、大学や企業の敷地に入るためには顔認証やICカード/ICタグによる認証が必須だ。すべてをクラウド側で集約するのではなく、必要最低限の機能をエッジ側に収納してコストを抑え性能を担保するためにはKubeEdgeのような仕組みが必要なのは理解できる。これは日本にいてはなかなか実感できない感触だと思われるが、中国人にとってはクラウドとエッジの分散処理は必須なのである。

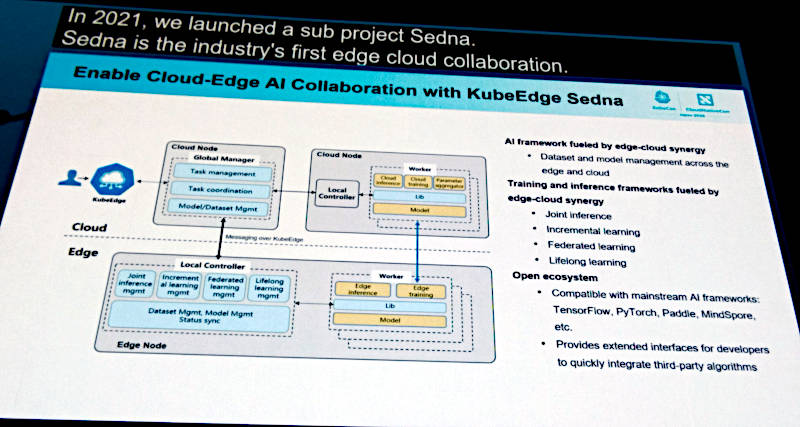

ここではKubeEdgeのサブプロジェクトであるSednaを1枚のスライドで解説。KubeEdgeはクラウド側のKubernetesとエッジ側のKubernetesインスタンスが協調して稼働するためのプラットフォームだが、Sednaはそれを生成AI側に拡張したプラットフォームということになる。KubeEdgeについては2025年4月にロンドンで開催されたKubeCon Europe 2025でもセッションを行っている。ここではエッジでの推論の実行の必要性などについて解説を行い、デモとしてエッジ側とクラウド側で画像認識の精度が変わることなどを説明している。

●参考:KubeCon Europe 2025、エッジでAIを実行するKubeEdge Sednaのセッションを紹介

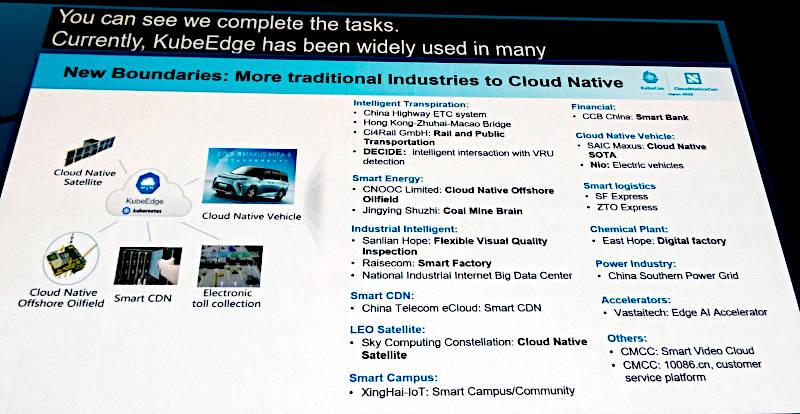

次にKubeEdgeのユースケースを紹介した。中国におけるユースケースとして先に紹介した高速道路のETCシステム、電車などの公共交通機関における利用のほか、人工衛星、電気自動車、工場、電力など多岐に渡る。ノード数などは明らかにされなかったが、我々が想像する以上の規模であることは間違いない。

今回も動画によるデモではあったものの、モーターで稼働するミニチュアカーにカメラを搭載して通路を走行、その際に画像認識による障害物検知、経路探索などをAIが実行するところを見せた。

後半はDaoCloudのZhang氏にバトンタッチして、KubeEdgeのソフトウェアとしての側面ではなくプロジェクトとしての側面を紹介する内容に移った。

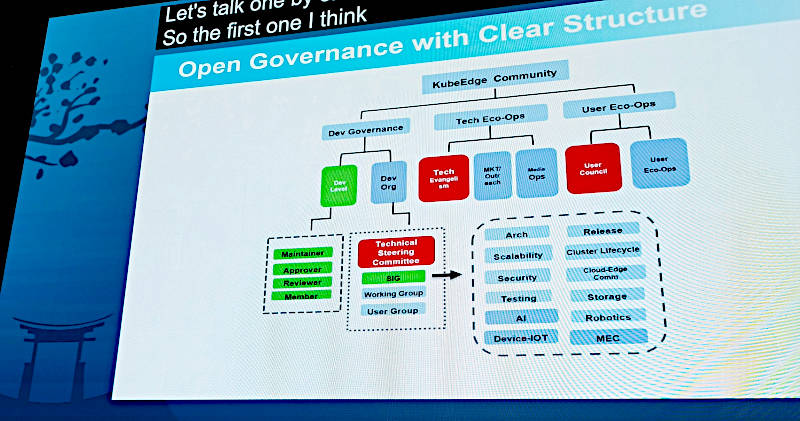

Zhang氏はKubeEdgeが成功した要因としてオープンなガバナンスと透明性の高い組織体系を挙げた。

これはCNCF配下のプロジェクトにおいては必ず達成しなければいけない定型化された要求仕様であり、CNCFがインキュベーションプロジェクトとして認定する際のチェックポイントでもある。

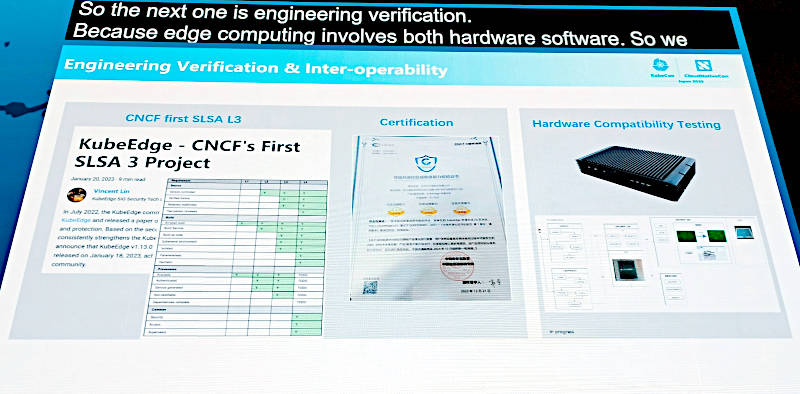

その上でセキュリティを高めるためにSLSA 3(Supply-Chain Levels of Software Artifacts)のレベル3を達成していることを説明。他にもエッジデバイスでのコンパチビリティテストをクリアしていることなどを挙げて、KubeEdgeがCNCFの要求する高いセキュリティを達成していることを解説した。

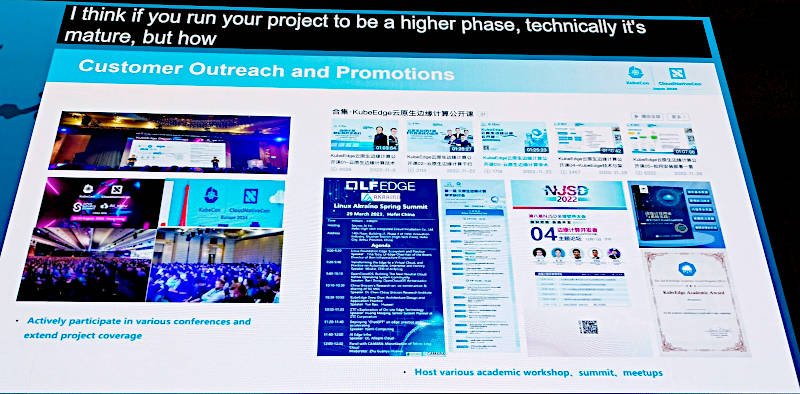

他にもエンドユーザーへの訴求や啓蒙のためのイベントやセミナーなどを頻繁に実施していることを紹介した。

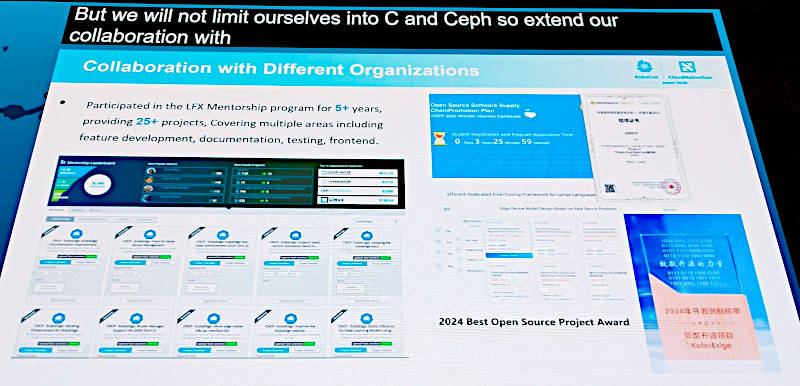

LF/CNCFの他のプロジェクトとも協調していることも合わせて紹介。ここでは中国国内にとどまらずCNCFという組織の力を使ってアウトリーチしていることがわかる。

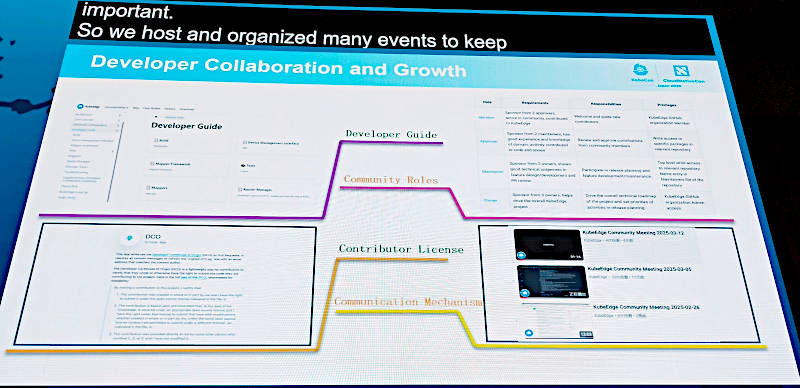

またコミュニティの主要なメンバーであるデベロッパーについても、さまざまなドキュメントやガイドを作成することで積極的に働きかけていることを紹介した。

このセッションでは前半を使ってKubeEdgeの紹介、後半はプロジェクトがどのように成功したのか? を解説する内容となった。参加した大部分の日本人エンジニアにとっては、エッジでのKubernetesとAIの実装がすでに中国で進行していること、プロジェクトが成功していることは理解されたと思うが、このプロジェクトが対面した課題や問題点、それをどうやってクリアしたのか? といういわば苦労話は一切語られなかったのが残念である。

中国人エンジニアのプレゼンテーションで往々に起こる「我々は成功した! このプロジェクトは素晴らしい!」というトーンから離れられずに良い面だけを紹介する例になってしまっていた。日本の参加者の視点ではHuaweiとDaoCloudが共同でリードしているプロジェクトが経緯は成功しないわけがないと映ったのではないだろうか。

クラウドネイティブなシステムにおいては、いつどこで問題が起こっても柔軟に(可能なら自動的に)対応してシステムを止めないというのが求められる姿であろう。プロジェクトにおいても問題点をクリアしながらコミュニティが持続していく、そのためのフェイルセーフな仕組みを組み込んでおくという発想が必要だ。少なくともこのプレゼンテーションにおいては問題点や解決方法、そこから得られた知見などについて触れられることがなかったのは残念でならない。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- KubeCon Europe 2025、エッジでAIを実行するKubeEdge Sednaのセッションを紹介

- KubeCon China 2024から車載システムの開発をクラウドで行うNIOのセッションを紹介

- KubeCon China:中国ベンダーが大量に登壇した3日目のキーノート

- KubeCon China 2025開催、中国ベンダーによるキーノートを紹介

- 写真で見るKubeCon China 2024:欧米では見かけないベンダーが目立っていたショーケース会場を紹介

- KuberCon/CloudNativeCon NA 2021開催、3日間のキーノートを紹介

- KubeCon China 2025、DaoCloudが解説するLLM開発高速化のセッションを紹介

- CloudNative Days Spring 2021開催。CNCFのCTOが語るクラウドネイティブの近未来

- オープンソースのストレージ管理ソフトウェアSODAがオンラインカンファレンスを開催

- KubeCon China 2024、GPUノードのテストツールKWOKを解説するセッションを紹介