ClickHouseがミートアップ開催。最新情報やPOSデータ分析のユースケースなどを紹介

カラム指向データベースで高速なリアルタイム分析を可能にするオープンソースソフトウェアとクラウドサービスを展開するClickHouseが、都内でミートアップを開催した。それに合わせて来日したVP of Product and MarketingのTanya Bragin氏にインタビューを行った。この稿ではミートアップの内容を紹介し、別稿でBragin氏のインタビューを紹介する。

ミートアップは2025年7月19日夕刻に都内にて行われ、約30名程度の参加者に対してBragin氏のプレゼンテーション、続いて株式会社永産システム開発 代表取締役の生方 守氏によるPOSデータ分析システムのユースケース解説、MQTTとAIを使ってIoT関連のシステムを開発するEMQのエンジニア、孫セイ氏によるIoTデータの分析にClickHouseを使うシステムの概要とMCPサーバーを使ったデモなどが行われた。

ClickHouseを概観するプレゼンテーション

最初にBragin氏が2025年5月29日にサンフランシスコで初めて開催されたOpenHouseと呼ばれるカンファレンスについて紹介した。このプレゼンテーションはClickHouseの最新情報とともに、ClickHouseを知らない参加者へのイントロダクションとなるように構成されていた。前半でClickHouseの歴史と概要、そこから最新のアップデートを紹介するプレゼンテーションとなった。

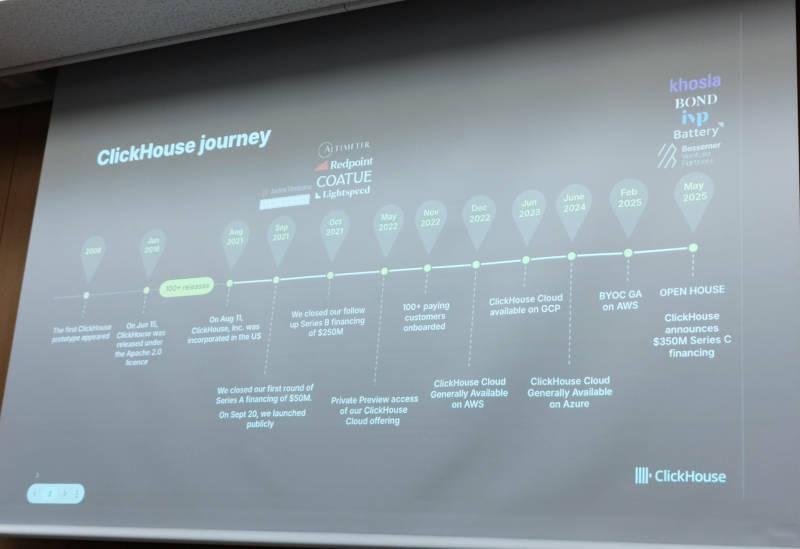

ClickHouseの歴史についても解説。2009年に最初のプロトタイプを公開、2016年にオープンソースソフトウェアとして公開、2021年にアメリカでの創業、2022年にクラウドサービスとしてのClickHouse Cloudの提供と続き、2025年に初めてのカンファレンスであるOpenHouseが開かれたことを説明している。

ClickHouseについては2025年3月に公開した以下の記事でも紹介しているので参考にして欲しい。

●参考:ClickHouseを使ったデータレイクの概要を解説する動画を紹介

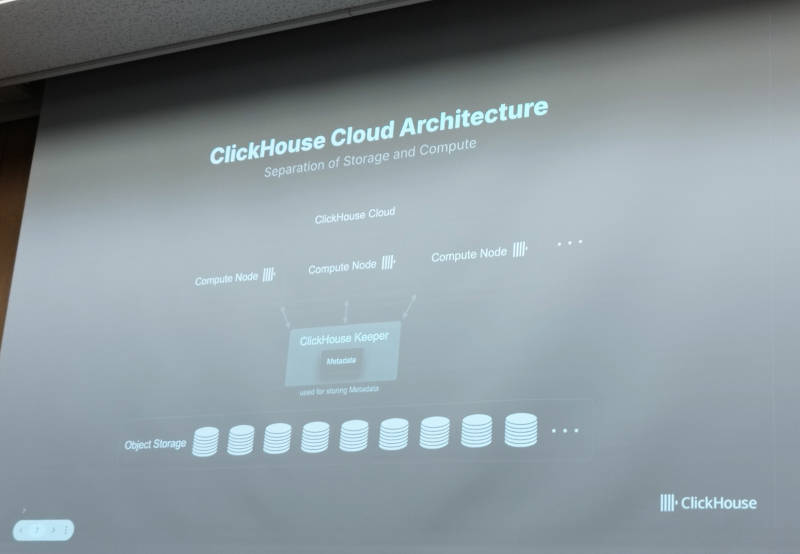

ClickHouseのオープンソースソフトウェアに対するGitHubのスターの推移や顧客ベースなどを紹介した後に、ClickHouseが高速であることの技術的背景のひとつとして演算を行うComputeとデータを保全するStorageの分離について解説。

ComputeとStorageの分離は、大量データを処理するシステムを実装する際には有効なアーキテクチャーだ。

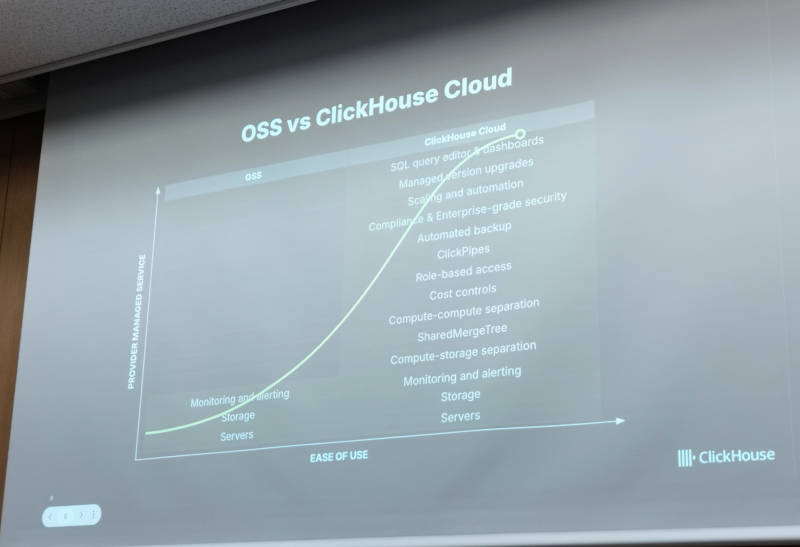

続けてオープンソースとして出発したClickHouseと、クラウドサービスとして後から提供されたClickHouse Cloudとの比較を解説。ここでは基本的な機能はオープンソース版と変らないが、ComputeとStorageの分離やセキュリティやバックアップなどはクラウドサービスに限定された機能であることを示している。

これについてはBragin氏の前職であるElasticでの経験が活かされており、それについてはインタビューを参照されたい。

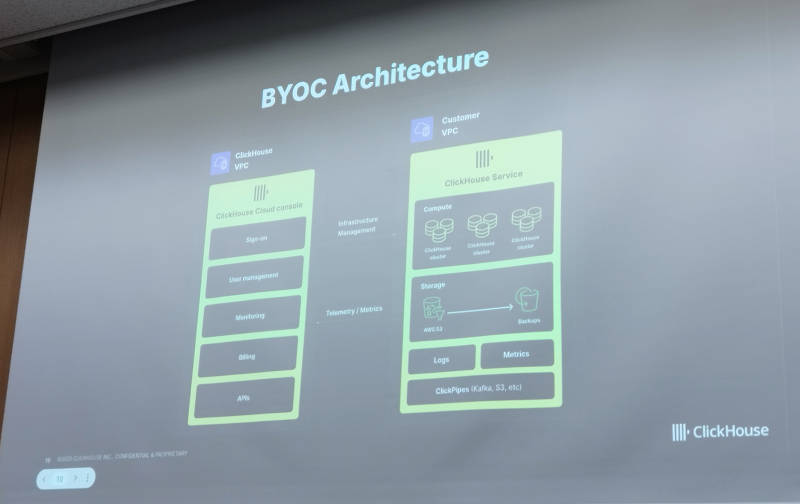

また社外に持ち出したくないデータを分析したいというニーズにはBYOC(Bring Your Own Cloud)という選択肢もあるとして、コントロールプレーンはClickHouse Cloud、データ処理は顧客側が用意したクラウドを使うという処理形態も紹介。エンタープライズ企業のニーズをよく理解していることが見て取れる。

ClickHouseと他のシステムの連携についてはClickPipeという機能を紹介。PostgreSQLやMySQLなどをデータソースとして使うことや、Grafanaなどのオブザーバビリティツールとの連携もこのClickPipeによって可能になる。但しClickPipeはClickHouse Cloudに限定された機能であると注意書きがある。

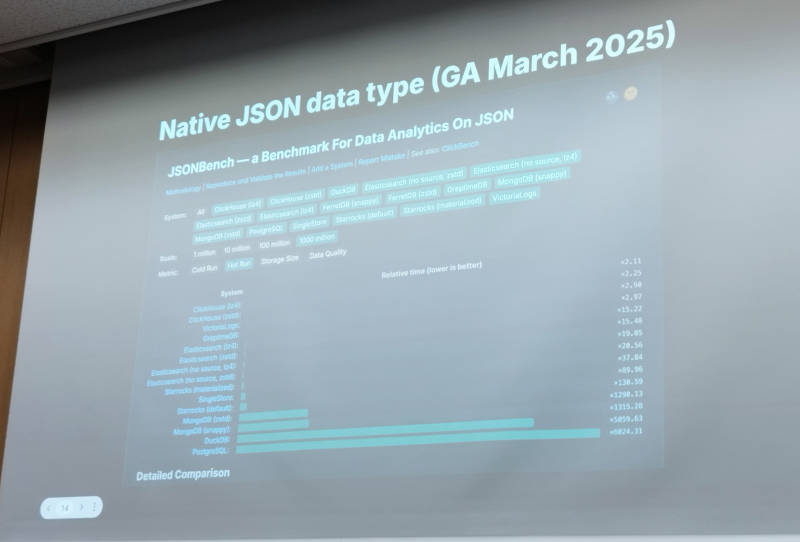

その他にもSQLデータベースとの連携やJSONデータのネイティブサポートなどが解説された。

ここではElasticsearchやMongoDB、PostgreSQLなどとの性能比較がグラフを使って紹介されている。グラフのトップ2はClickHouse、最下位はPostgreSQLであることがわかる。

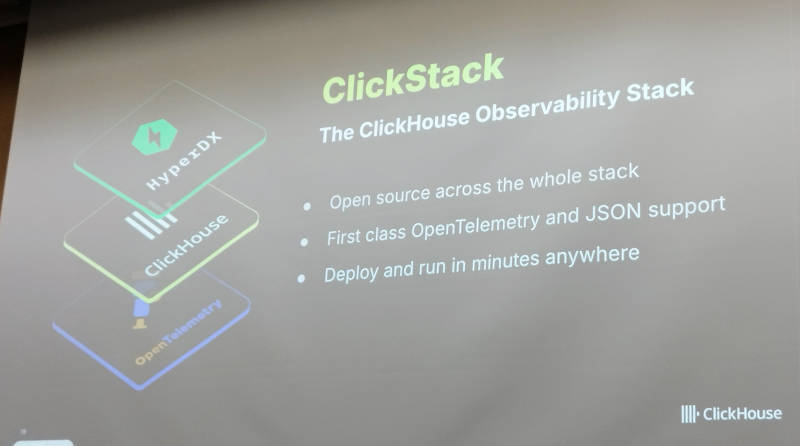

次のトピックはオブザーバビリティの中で分析エンジンとしてClickHouseを使うという機能の紹介だ。

そしてオブザーバビリティのためのソフトウェアスタックがオープンソースで構成されていることを紹介。ここで紹介されているオブザーバビリティのためのツールHyperDXは、ClickHouseが2025年3月に買収を発表した新興のオブザーバビリティベンダーが開発したソフトウェアで、高速性と低コスト(比較対象はDatadogやNew Relic)を売りにしている。分析のコアとなるデータストアとしてClickHouseを使っていたことが発端となって、お互いが一緒になる選択をしたという。

ClickHouseの使い方としてデータウェアハウスの中核、及びデータレイクとして使う方法についても解説。ここではTPC-Hのベンチマークを使って2つのバージョンの処理速度を比較し、20倍以上高速になったことを説明した。

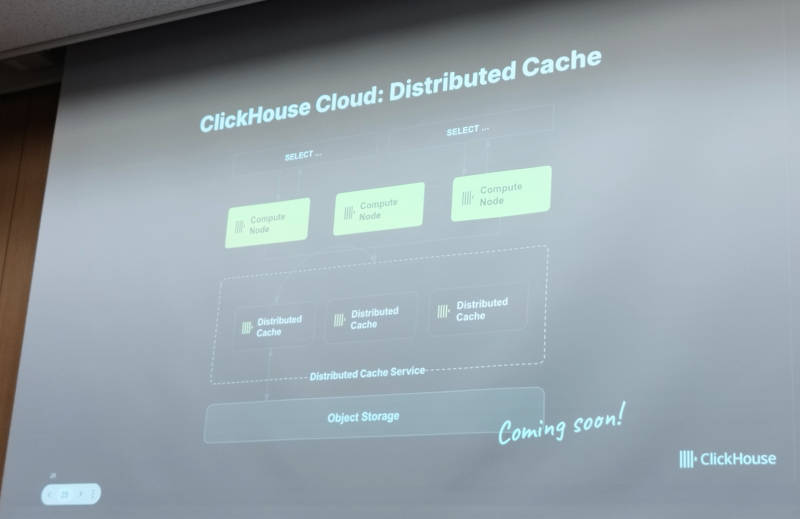

またクラスター内での分散キャッシュの実装を紹介。これはまだ開発中という機能になるが、Computeノードとストレージの間に分散キャッシュサービスを差し込んで高速なキャッシュをクラスター内部で共有することが可能になると説明した。

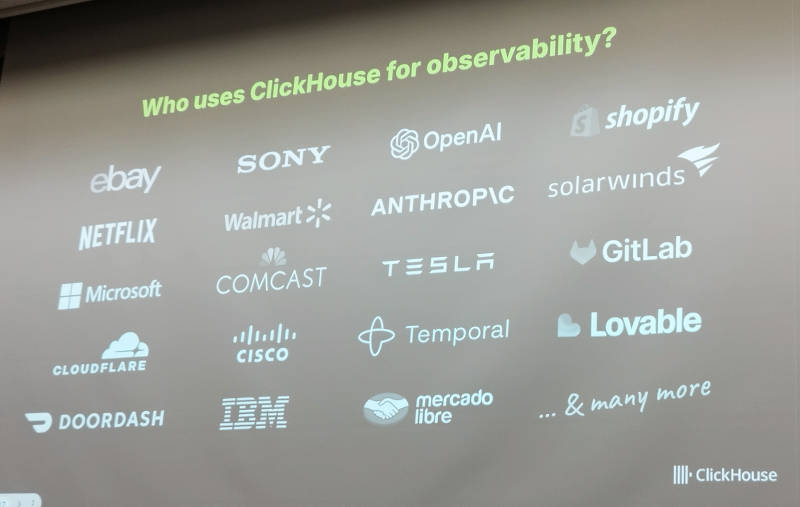

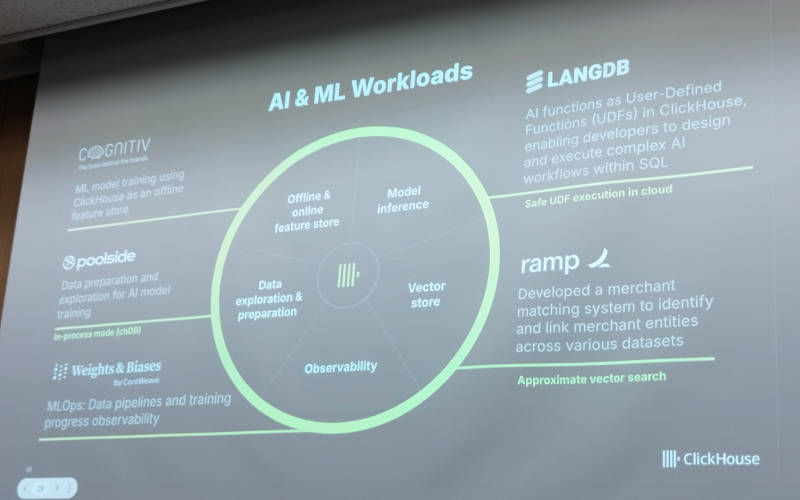

生成AIについてもAIをビジネスとして展開しているさまざまなベンダーが利用していることを説明した。

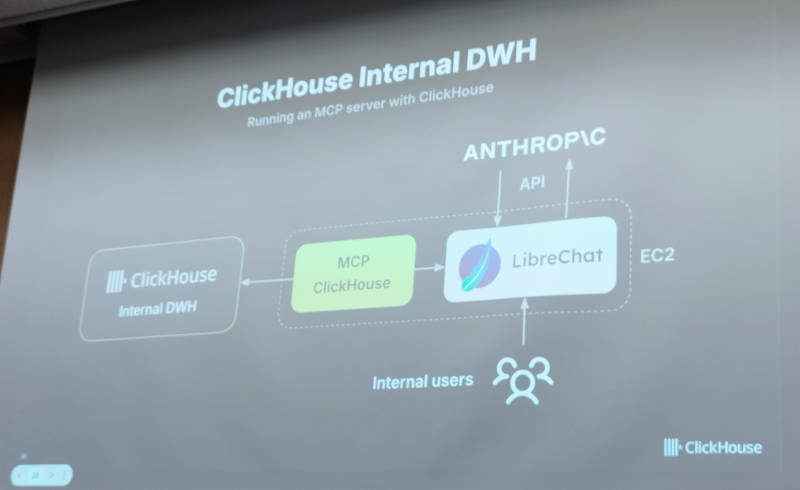

またClickHouse自社内のデータウェアハウスとしてAnthropicのモデルを使ったチャットサービスのバックエンドとして、MCPサーバー経由でClickHouseのデータを使う例を紹介。ここではClickHouse自身が生成AIを積極的に試用することで顧客のニーズを図ろうとする姿勢が垣間見えている。

POSデータ分析のユースケース

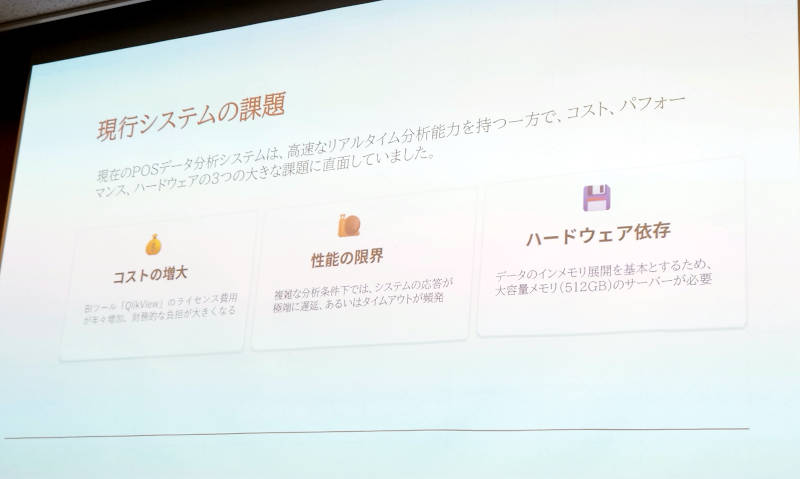

次に登壇した永産システム開発の生方氏は、顧客案件としてQlikViewを使って開発したPOSデータ分析システムにおいて、代替としてClickHouseのシステムを採用したことを解説。

現行のQlikViewからClickHouseに移行した要因は、QlikViewのライセンス費の増加とパフォーマンスの限界が見えたこと、実行するサーバーに対する要求が大きいことなどだと説明。

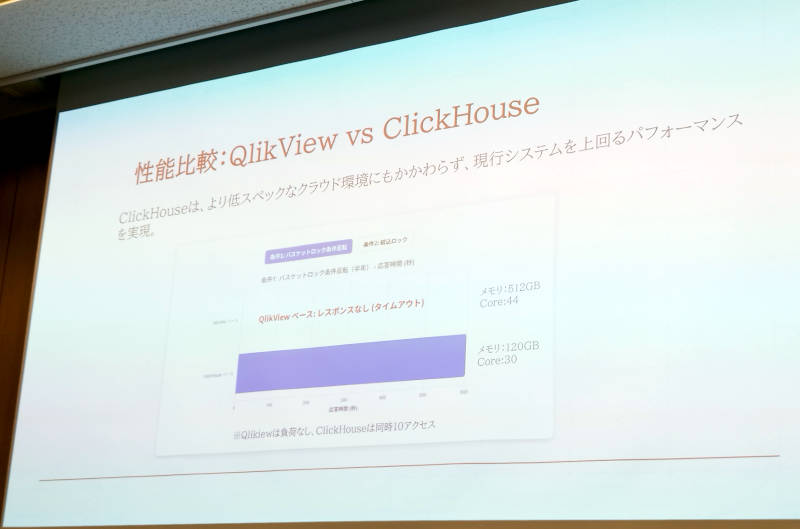

実際にベンチマークした結果についても解説を行い、QlikViewのメモリ512GB/コア数44に対してClickHouseはメモリ120GB/コア数30とより少ないリソースであっても、ClickHouseが遥かに高速に分析ジョブを実行できたことを紹介した。

このスライドではQlikViewが負荷なしの状態で測定しているが、ClickHouseは同時10アクセスという状態で測定されたことも示されており、ここでも性能に対する要求にClickHouseが応えていることを示している。

IoTシステムへのClickHouseの応用

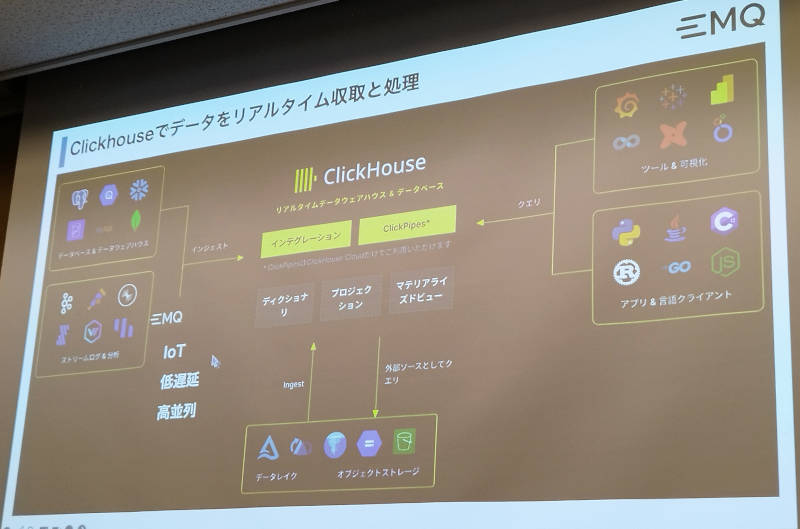

次に登壇した孫氏はMQTTのブローカーであるEMQXについて紹介。IoTデバイスなどが利用するメッセージキュープロトコルであるMQTTを使ってデータ交換を行うストレージの部分にClickHouseを使うというプレゼンテーションだ。

そしてIoTメッセージングシステムの構成図を解説。デバイスとアプリケーションの中間にメッセージハブが存在する。

この構成図を、ClickHouseを中心に描き直したのが次のスライドだ。

そしてそれをEMQXの観点から描き起こしたのが次のスライドだ。

最近の流行ワードであるMCPを使って生成AIと連携するIoTメッセージングシステムの例を解説。

この後は実際にデモを行ってその動きを説明したかった孫氏だったが、施設内のWi-Fiとの接続が上手く行かずにやや残念なデモとなってしまった。しかしProof of Conceptとしては良い発想であり、参加者も注意力を切らすことなく説明に聞き入っていた。

平日の夕方から行われたミートアップは、約2時間半という短い時間の中で最新情報やユースケース、他ツールと比較、MCPと連携するデモなどが盛り込まれ、内容の濃い構成になっていた。参加者もプレゼンターに積極的に質問を行い、満足度が高い内容になったのではないだろうか。翌日に実施したBragin氏へのインタビューにおいても率直な回答をしてもらっており、Bragin氏、そしてClickHouseの真摯な姿勢が印象に残ったイベントとなった。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- ClickHouseを使ったデータレイクの概要を解説する動画を紹介

- OLAPのための高速カラム指向データベースClickHouseの概要を紹介

- オブザーバビリティのNew Relicが発表した新機能についてCTOに詳細を訊く

- GrafanaCON 2025から、スキポール空港のキオスク端末のオブザーバビリティを解説したセッションを紹介

- GrafanaCON 2025開催、最新のGrafana関連の情報を解説。キーノートから見るリアルな運用現場に対応したAIアシスタントとは?

- KubeCon Europe 2025、DynatraceのDevRelにインタビュー。F1でも使われているオブザーバビリティとは?

- Splunkのリードエバンジェリストに訊く Ciscoの一部であることの利点と欠点とは?

- Observability Conference 2022から、サイボウズのオブザーバービリティ事例を紹介

- KubeCon Europe 2025からBloombergによるLLMをKserveで実装するセッションを紹介

- Observability Conference 2022、日本ユニシスのエンジニアが解説するデベロッパーにとってのオブザーバビリティ