KubeCon+CloudNativeCon China 2025開催、初日のキーノートセッションを紹介

KubeCon+CloudNativeCon China 2025が2025年6月10日と11日の2日間にわたって、香港で開催された。KubeCon Chinaは上海で数回開催されたのち、パンデミックの影響で開催されていなかったが、2024年に香港で再開されてから2回目の開催となる。

2025年時点では、中国の国籍を持っているエンジニアがアメリカを訪れる際にはビザが必要と言う状態であるため、多くの中国人エンジニアにとって北米のKubeConには参加しづらい状況だ。そのため多くのエンジニアはヨーロッパで行われるKubeCon Europeか、香港のカンファレンスでセッションを行うというのが妥当な選択肢だろう。またKubeCon Chinaでは半分程度のセッションが中国語で行われ、自動翻訳で英語がスクリーンに表示されるという方式をとっており、英語によるプレゼンテーションよりも自由度が高くセッション後のQ&Aも活発に行われていたという印象である。第1回の本稿では初日のキーノートからThe Linux FoundationのJim Zemlin氏とCloud Native Computing FoundationのCTO、Chris Aniszczyk氏のセッションを紹介する。

会場は高層ビルにあるホテルの中層階のホールで行われ、約700名程度のキャパシティのスペースをキーノートセッションに割り当てていた。

ホールの前のホワイエにはバッジをピックアップするレジストレーションが併設されており、飲み物も準備されていた。アメリカの会場であればコカ・コーラやPETボトルに入った水が用意されるところだが、主にコーヒーと紅茶で冷たい飲み物を重視しない中国らしさが発揮されていた。

カンファレンスのスポンサーはHuaweiがダイアモンド、Alibaba、Intel、AWSなどがその下のゴールドスポンサーだ。

AIの領域でもオープンソースの存在感が増している

KubeCon China 2025のキーノート最初に登壇したのは、The Linux FoundationのエグゼクティブディレクターであるJim Zemlin氏だ。Zemlin氏は「Open Source AI Has Won: Why That's Great for the World」と題された短いセッションでオープンソースによる開発手法が最先端のAIにも取り入れられつつあり、プロプライエタリーなAIに先行は許したものの追いつきつつあることを解説した。

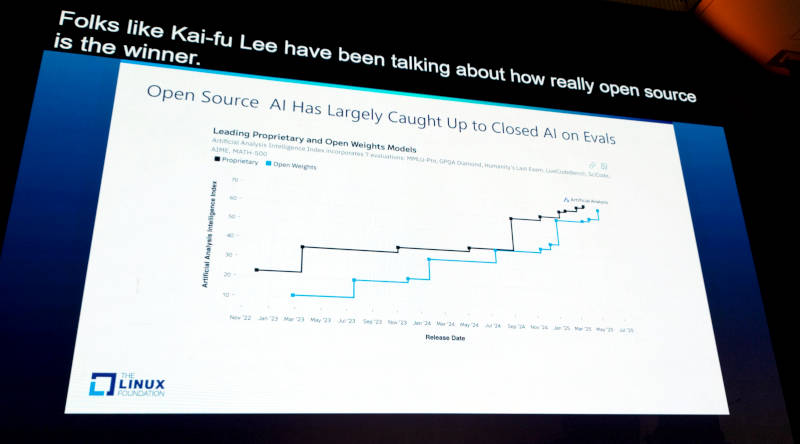

●動画:Keynote: Introductory RemarksZemlin氏はDeepSeekの登場以来、NVIDIAの株価が下落したことやOpenAIのSam AltmanがDeepSeek登場によってプロプライエタリーからオープンに戦略を転換させたこと、MetaのMark ZackerbergがオープンソースによるAIが将来のあるべき姿であると語ったことなどを実証として紹介。具体的にはAIによる分析能力のレベルがプロプライエタリーとオープンなAIの比較を行ったリサーチを紹介し、2022年の後半ではプロプライエタリーのAIに差を付けられていたオープンなモデルが、2025年6月のレベルではほぼ僅かな差に近づいていることを示すグラフを使って解説した。

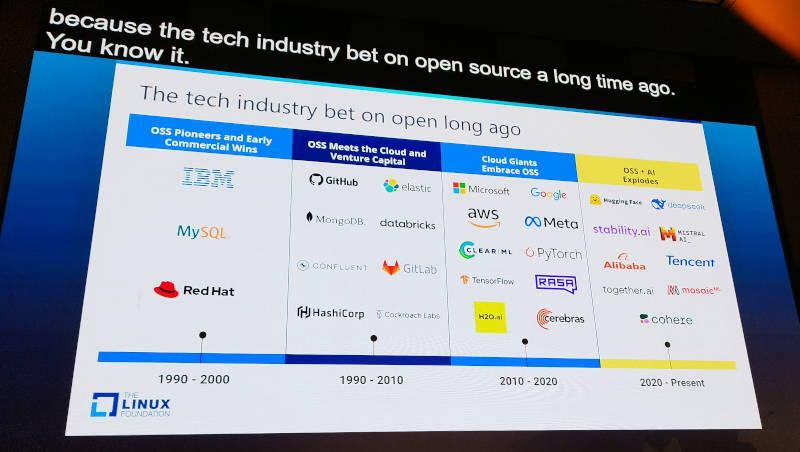

またプロプライエタリーとオープンという部分ではインフラストラクチャーやミドルウェアの領域では1990年代からIBM、Red Hatなどに始まり、GitHub、HashiCorp、Elasticなどの新興勢力の台頭、そして2010年代にはAWS、Microsoft、Google、Metaなどのメガクラウドプロバイダーによるオープンソースへのシフト、そして2020年代のHuggingFace、DeepSeek、Mistral、Cohereなどがオープンソースを掲げてAIに進出してきたことなどを説明した。最後の部分にはAlibaba、Tencentの名前も挙げられており、中国市場を意識した内容となっていた。

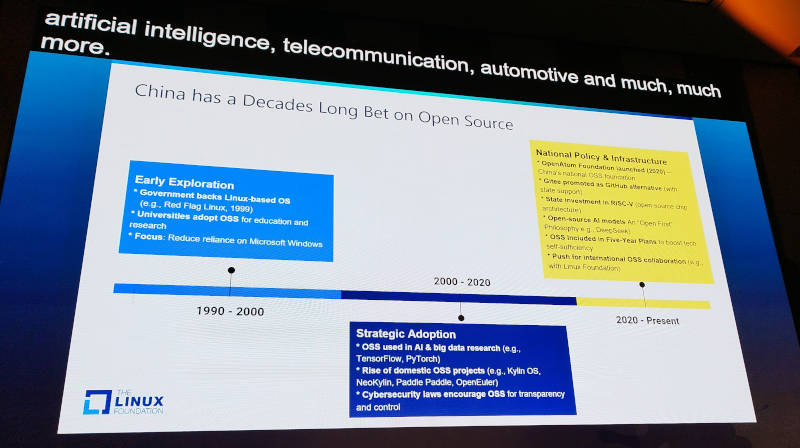

特に中国については次のスライドでオープンソースをどのように活用してきたのかを解説。ここでは政府と大学などの学術組織が、Windowsへの依存を減らすために徐々にオープンソースに移行してきた2000年代までの動き、そして2000年から2020年のビッグデータのためのオープンソース利用、国内でのオープンソースプロジェクトの立ち上げ、そして2020年から現在に至るオープンソース団体(Open Atom Foundation)の設立、政府指導によるGitHubの代替となるGiteeの促進、RISC-Vの利用拡大、五ヶ年計画におけるオープンソース利用促進の明記などを挙げて説明を行った。

この内容は中国からの参加者には驚く内容ではなかっただろうが、オープンソースという軸でいかに中国が変化してきたのかを、政府の関わりやハードウェアも含めて解説したということに意味があるスライドだと言える。

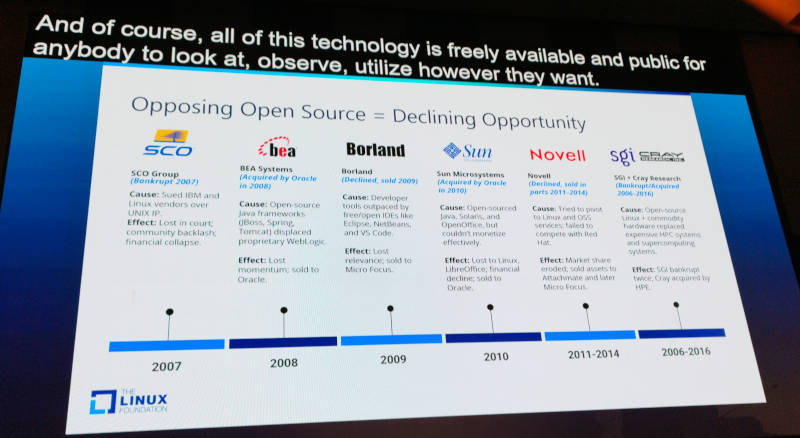

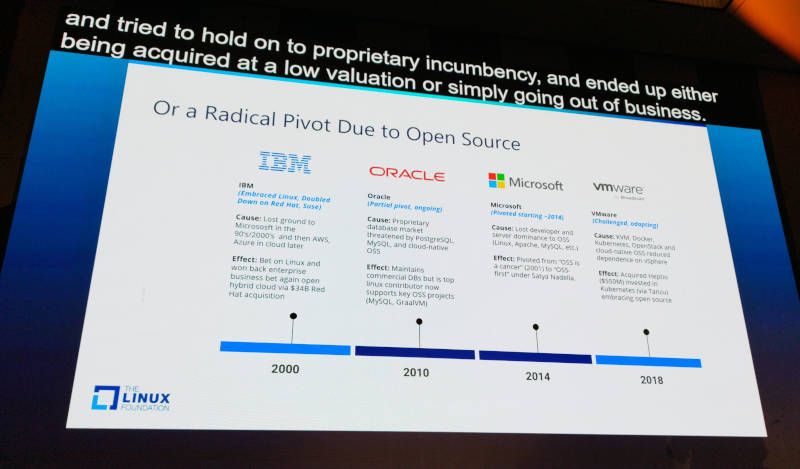

Zemlin氏はさらに、IT業界の興亡をオープンソースを取り入れたかどうかに分けて解説。ここでオープンソースに行かなかった負け組とオープンソースを積極的に取り入れた勝ち組に分けて説明を行った。

SCOやBEA、Borland、Sun、Novell、SGI、CRAYなどの過去に隆盛を極めた企業がオープンソースを取り入れなかったために負け組になり、IBM、Oracle、Microsoftなどがプロプライエタリーからオープンソースに戦略を変えたことで勝ち組になっていることを説明した。ここではVMwareも勝ち組として最後に出てくるが、Heptio買収、VMware版のKubernetesであるTanzuなどがその要因だ。しかしBroadcomによる買収でVMwareもある意味負け組に落ちてしまった企業かもしれない。

オープンソースはすでに多くのエンタープライズ企業のITスタックの中の70%を占めるほどに利用されているが、単にオープンソースとして公開しただけではエコシステムを拡大することにはならないと説明したのが次のスライドだ。

プロジェクトのガバナンスモデルや標準の設定が必須であり、コミュニティに参加するエンジニアがコントリビューションを行う際の体験を最適化することが重要であると強調。特にAIにおいてはオープンなデータセットを使うことや評価を公開することなどが必要と説明した。ここではLFやCNCFなどの非営利団体が母体としてガバナンスや透明度などをガイドすることの必要性を暗に示していると言える。AIについてはLF AI & Dataという下部組織が設立されている。

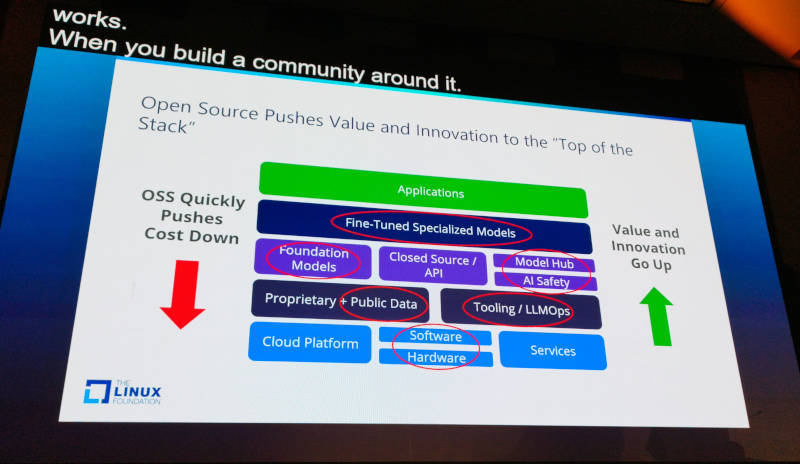

次のスライドではAIにおけるスタックを示して説明し、赤い楕円で示した部分にオープンなモデル、ガバナンス、コミュニティを醸成することの重要性を説明した。

このスライドでは、アプリケーションは企業独自の戦略的な資産であることは自明だが、プロプライエタリーなAPIやデータセットなども存在する中でオープンソースがその価値を上げていくことを説明している。当分はプロプライエタリーとオープンがミックスされたAIスタックが企業の中で使われていくことを認めていると言える。

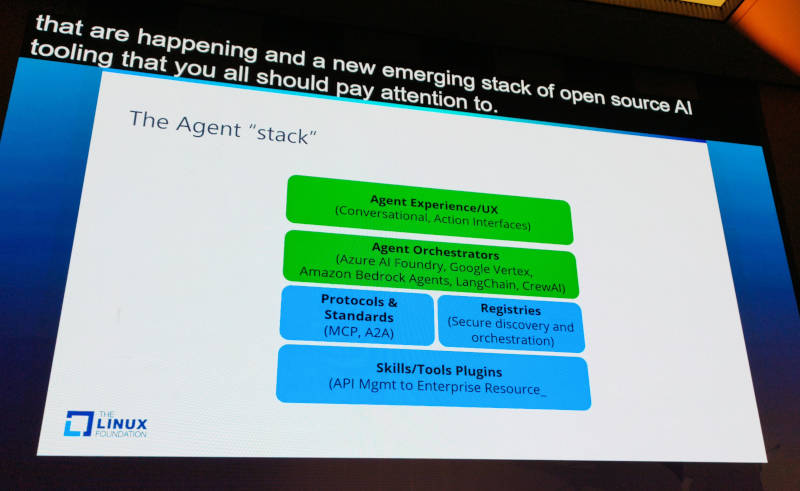

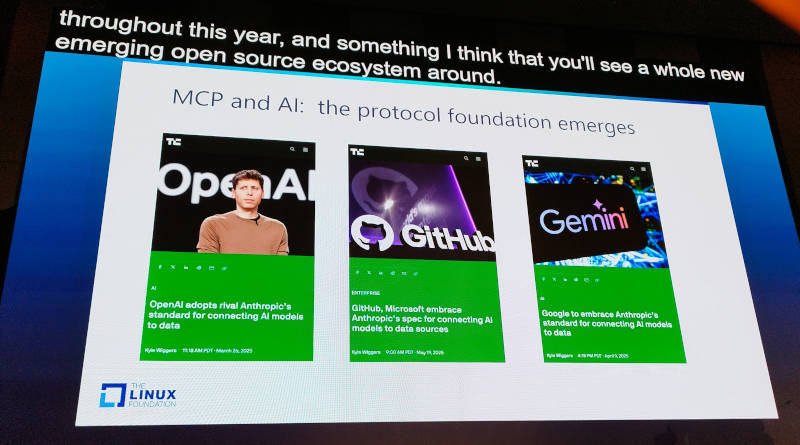

またエージェンティックAIについても多くはプロプライエタリーなコンポーネントではあるが、A2AやMCPなどオープンな仕様も徐々に出てきていることを説明した。

MCPについてはOpenAI、GitHub、Microsoft、Googleがすでに賛同していることを紹介。

またA2Aについても同様にオープンソース化されたことでこれからのエージェンティックAIが進化することを紹介してセッションを終えた。主にオープンソースこそがこれからのAIの進むべき道であるというLFのトップならではの論点を構成したセッションとなった。

CNCFのCTOが解説するクラウドネイティブなシステムの動向

次に登壇したCNCFのChris Aniszczyk氏はCNCFの観点からクラウドネイティブなシステムの拡大、そして中国での動きを解説した。

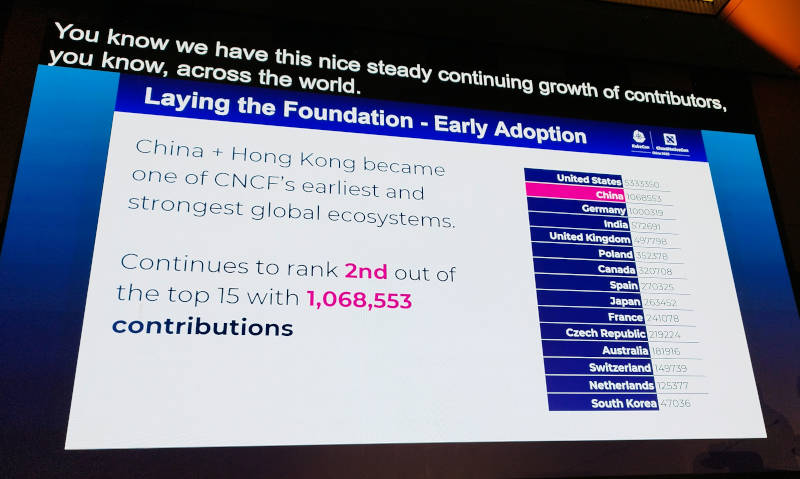

●動画:Keynote: Community Opening RemarksAniszczyk氏はオープンソースのクラウドネイティブなシステムに関わるエンジニアが920万人に拡大したこと、Kubernetesがクラウドネイティブなシステムの93%で使われていることなどを紹介した後に、中国と香港がアメリカに次いで多くのコントリビューションを行っていることを説明した。ここでは中国と香港を分けながらもグラフの中ではChinaで括られているところにAniszczyk氏の注意深さが垣間見えているようだ。

また中国発のオープンソースプロジェクトについても紹介。ビッグデータや機械学習では必須のバッチジョブのスケジューラーであるVolcanoは、このカンファレンスの中で何度も出てくる重要なソフトウェアとなっている。

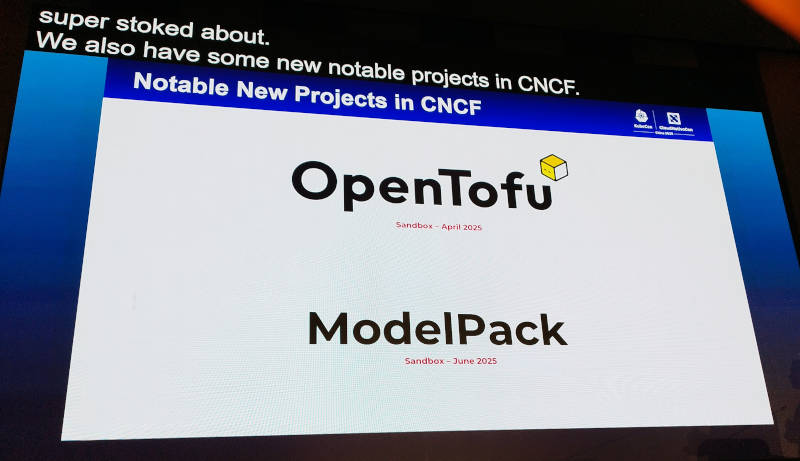

CNCFにとっては最新のプロジェクトであるOpenTofuとModelPackについても簡単に紹介したが、ここでは新しいサンドボックスプロジェクトとして名前を知らしめるためのコメントというレベルとなった。

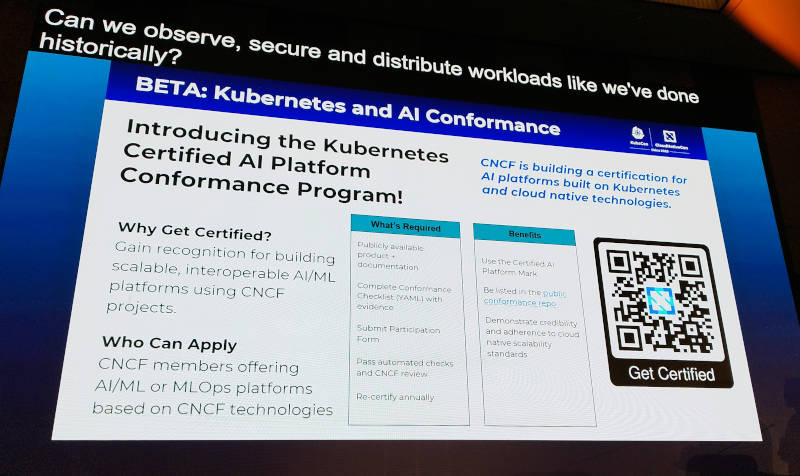

次にCNCFの基幹プロジェクトであるKubernetes上で実行されるAIシステムが、Kubernetesの実装に準拠しているかを認定するプログラムがベータになったことを説明した。これはこれから多くの生成AIやLLMがKubernetesをプラットフォームとして実装されることを見込んで、早めにKubernetesの設計思想に沿った実装を行って欲しいというCNCFの発想が形になったということだ。

この認定を受けられるのはCNCFのメンバーであることとCNCFのプロジェクトを使っていることが条件だが、これから多く出てくるであろう生成AI実装を「CNCF認定」として差別化するためにはCNCFが公開しているランドスケープの混乱を避けるためにも必要ということだろう。

ここからはCNCFが開発したKubernetesの認定試験にすべてパスした中国の「Kubestronauts」を紹介し、CNCFのメンバーとなっている中国企業の名前を挙げ、KubeCon Chinaで行われるAlibaba、China Mobile、iFLYTEK、ANT Financialのセッションやユースケースを紹介して最後のパートに移った。

最後は2026年もKubeCon Chinaが行われることを宣言してセッションを終えた。

全体としてJim Zemlin氏が高い視点からオープンソースによるAIの開発を促し、Chris Aniszczyk氏はクラウドネイティブの視点からプロジェクトの紹介と中国企業の躍進を讃える内容となった。ほぼ9割を占める中国からの参加者にとってみれば、LF/CNCFのエグゼクティブが中国は正しい道を進んでいることを認めた内容になっていたわけで、彼らにとってポジティブな気分になれたキーノートセッションだったと思われる。

一方日本からの参加者が数名という状況だったのが非常に残念だ。すでにAIの開発・利用について、日本は中国のはるか後方に後れをとっているという認識に立てば、KubeCon Chinaは中国の最新の活用事例やプロジェクトの方向性を自らの目で確認できる最適な場所だ。来年のカンファレンスに多くの日本のエンジニアが参加できることを願う。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- KubeCon Europe 2025、MCPとCRAに関するセッションを紹介

- KubeCon North America 2024、初日のキーノートでパテントトロール対策を解説。その意図を探る

- KubeCon Europe 2025、LF傘下になったOpenInfrastructure FoundationのJonathan Bryce氏にインタビュー

- LinuxCon+ContainerCon+CloudOpen China開催。中国企業の存在感が大きかった初日

- KubeCon+CloudNativeCon Europe 2025から初日のオープニングキーノートを紹介

- KubeCon China注目の初日キーノートはプロジェクトアップデート

- CNCFによる中国人のためのイベントだったKubeCon China

- KubeCon Europe開催、16000人が参加し、ヨーロッパで最大のテックカンファレンスに

- KubeCon China:中国ベンダーが大量に登壇した3日目のキーノート

- CloudNative Days Spring 2021開催。CNCFのCTOが語るクラウドネイティブの近未来