「DevRelCon Tokyo」「DevRel/Japan」からリブランディグして初開催!「DevRelKaigi 2025」キーノートレポート

はじめに

10月2〜4日にかけて、東京・市ヶ谷にて「DevRelKaigi 2025」が開催されました。これまで「DevRelCon Tokyo」や「DevRel/Japan」などを開催してきましたが、リブランディングして初の開催となりました。

DevRelKaigi 2025は日本語・英語のトラックをサポートする国際的なカンファレンスでしたが、今回はその中からキーノートセッションのレポートをお届けします。

【10月3日】ビジネス・マーケティングデー

10月3日は平日ということもあり、ビジネス・マーケティングデーとして開催しました。キーノートセッションでは、以下の2名のスピーカーが登壇しました。

英語トラック:Don Goodmanさん

(Formanceマーケティングマネージャー)

Don Goodmanさん(以下、Donさん)は、もともとGitHubのDevRelチームで働いており、現在はFormanceに移籍しています。そして、FormanceではDevRelとは少し異なり、マーケティングマネージャーとして働いています。そうしたキャリアを持つDon氏だからこそ語れる、DevRelとマーケティングの関係性についての講演でした。

開発者は特別な存在ではない

セッションタイトルは「Developers are Not Special Snowflakes」で、日本語で言えば「開発者は特別な存在ではない」といった意味になります。Snowflakeは「雪の結晶」という意味ですが、スラングとして「特別な存在」「壊れやすい存在」という意味も持っています。つまり「開発者を特別視しすぎるのは良くない」ということが本セッションで語られています。

DevRelが他の部門(マーケティングや営業、サポートなど)とは異なる存在であると意識するあまり、「DevRelとはなにか」よりも「DevRelは何ではないか」に偏って語られていると言います。その結果としてDevRel自体のアイデンティティが曖昧になり、目的やKPI、組織内での位置づけが不明確になることがあると指摘しました。

Donさんは、開発者は決して一般的なオーディエンス(消費者など)と変わる存在ではないとしています。ただ、従来のマーケティングでは人を重視せずにリードのような一括りでしか見てこなかったのに対して、DevRelは人(開発者)を重視する点に独自性があると述べました。

DevRelとB2Bマーケティングの融合

だからこそ、従来のB2BマーケティングがDevRelから学ぶべきポイントは多いとしています。信頼できる有益なコンテンツ、真の人間関係の構築、双方向のコミュニケーションなど、DevRelが得意とする分野はマーケティングにも応用できると述べました。そして、逆にDevRelは他部門を拒絶するのではなく、お互いを高め合う存在として協力すべきだと提案しました。

まとめとして、DevRelの共感と信頼性構築、そしてB2Bマーケティングのデータ駆動による厳密さを融合させ、より優れたコミュニケーションモデルを構築すべきだと語りました。

日本語トラック:戸倉彩さん(IBM Japan)

戸倉彩さんのキーノートは「Next-Gen DevRel:AI時代のビジネス成長エンジン」というタイトルです。まず、DevRelは開発者との関係構築を通じて技術を広め、ビジネスにつなげる取り組みであると確認しました。そして本キーノートは、AI時代におけるDevRelの役割の再定義が大きなテーマになっていました。

DevRelのビジネス成長への貢献

戸倉さんは現在、日本IBMでカスタマーサクセス事業部のプログラムマネージャーを務めつつ、開発者コミュニティでデベロッパーアドボケイト的な活動も行っているとのことです。過去には日本マイクロソフトでテクニカルエバンジェリストを務め、スタートアップのCTOも経験されています。15年ほどの現場経験から、技術を社会に広めるためにはDevRelが有効だと説明しています。

IBMは1911年創業の長い歴史を持ち、現在はハイブリッドクラウドとAIを軸にソフトウェアやクラウドなどを展開しています。特にB2B領域にフォーカスし、パートナー企業や顧客とともに価値を共創していく姿勢を重視しているとのことです。こうしたビジネス志向の環境の中で、DevRelも技術を広める活動から、ビジネスを伸ばす活動へとシフトしているという位置づけが語られました。

AI時代のDevRelの再定義

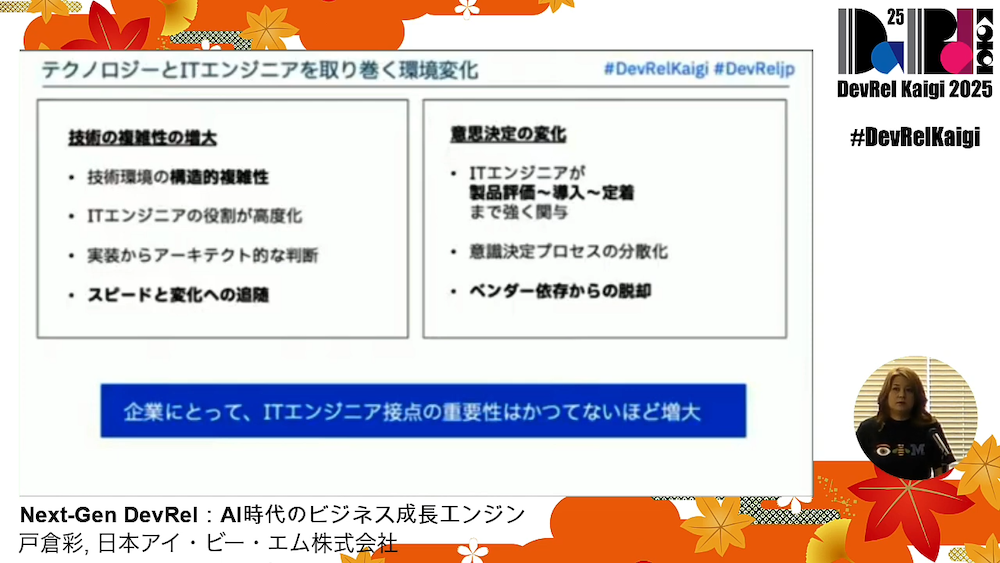

現在のDevRelを考えるうえで注意すべき点として、ITエンジニアを取り巻く環境の変化を挙げています。技術は複雑化・高度化し、複数のクラウドやサービスの組み合わせが前提となっています。また、エンジニアは単に技術を触る人ではなく、導入判断だけでなく運用や継続利用、改善の判断にも関わるようになっていると説明されています。つまり、企業にとってエンジニアはビジネスに直接影響を与える意思決定者になりつつあるということです。

従来のDevRelは、コミュニティ運営や勉強会、技術コンテンツの発信といった啓蒙(広める・知ってもらう)活動が中心でした。これに対して、今後は単一の製品や特定ベンダーのメッセージだけでは不十分で、エンジニアが実際に体験する全体の価値をどう最適化するかが重要になると述べられています。導入前の啓蒙だけではなく、導入後の利用・改善・トラブル対応・アップデートまで伴走し、成果を一緒に出すという「エンゲージメント重視」のDevRelが求められているという指摘でした。

この流れは評価指標(ROI)の考え方にも影響すると説明されています。これまでDevRelのKPIはイベント開催数やコミュニティ参加人数などにとどまり、経営層には価値が見えにくいという課題がありました。今後はAIの活用により導入から継続利用・売上貢献までの行動データを結び付けて可視化しやすくなり、DevRel活動をコストではなくビジネス成長戦略への投資として位置づけやすくなってきていると整理されています。つまり、DevRelは事業成長のエンジンになり得るという視点です。

AI時代のエンジニア像とDevRelの役割

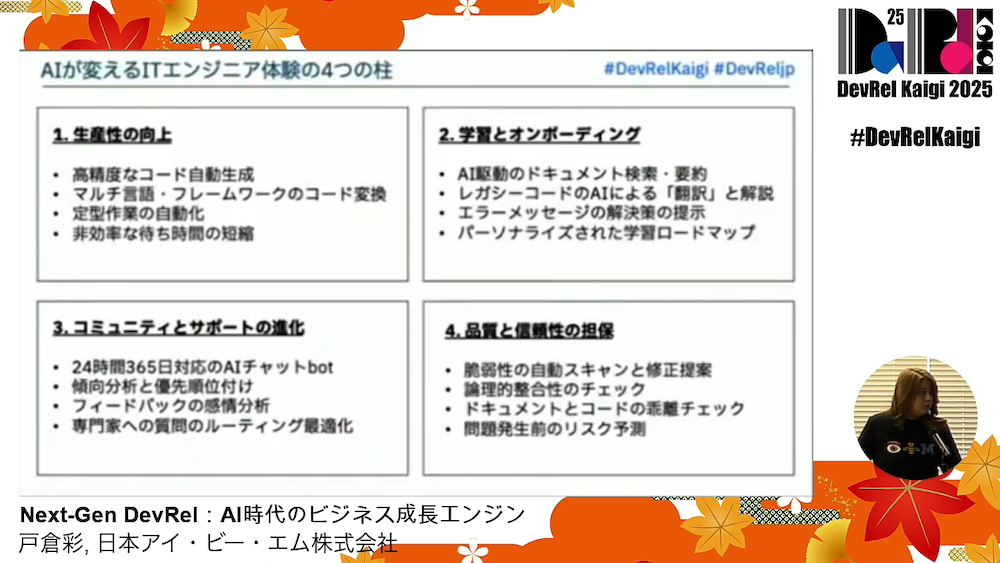

後半では、AI時代のエンジニア像についても具体的な説明がありました。エンジニアは生成AIなどによりコード生成やトラブルシューティングの自動化といった支援を受け、生産性や学習速度を大きく高めています。AIチャットボットによる24時間対応、セキュリティや品質担保といった従来後回しになりがちだった領域でもAIが支援し、エンジニアがより安心してリリースできる環境が整ってきています。

AIそのものも進化しており、従来の質問に答えるだけのボットからユーザーの目的達成まで能動的に支援するAIエージェント、複数のエージェントを組み合わせて複雑な要求に横断的に対応するエージェント型AIへと広がっています。これは情報検索だけでなく、条件のすり合わせや具体的な作業、ネクストアクションの提案まで踏み込んで支援できるということです。DevRelの現場でも問い合わせ対応や導入後フォロー、部門横断の情報共有などにこのアプローチを応用できる可能性があると示されました。

一方で、AIでは代替できない領域もあると明確に示されています。例えば、信頼の構築や共感に基づく文化づくり、意思決定の最終判断、交渉や責任の所在、倫理の担保といった点は人間同士の関係性が前提になると説明されました。これらはエンジニアと企業の間でDevRelが担うべき基盤的な価値であり、AIはそれを補完する道具であって置き換えるものではないというメッセージでキーノートは締めくくられました。

【10月4日】デベロッパー・コミュニティデー

10月4日は、デベロッパー・コミュニティデーとして開催されました。主なテーマは開発者コミュニティ運営やアドボケイトのDevRel体験などになります。そして、キーノートセッションでは、以下の2つの講演が行われました。

英語トラック:パネルディスカッション「開発者コミュニティ」

英語トラックでは、パネルディスカッションが行なわれました。このパネルディスカッションでは世界の開発者コミュニティと日本の開発者コミュニティの比較、そして独自性に焦点を当てました。Auth0の池原大然さんをモデレータとして、3名の方がパネリストとして参加しています。

- 萩野 たいじさん(HERE Technologies)

- 福安 徳晃さん(The Linux Foundation)

- 服部 佑樹さん(GitHub)

開発者コミュニティと関わる動機

最初に、スピーカーたちが開発者コミュニティと関わる動機を共有しました。その中で、グローバルなDevRelがオープンソースへの貢献やプロジェクトエコシステムの拡大に焦点を当てることが多い一方で、日本のコミュニティは企業ユースケースに密接に結びついたユーザーグループなど、独特の形態を持つ傾向があると述べています。

こうしたグループでは純粋な技術交流もさることながら、顧客エンゲージメントや社内啓蒙を優先する傾向があり、そういった点が日本のコミュニティ構築の目標や文化といった面で海外とは大きく異なるという話がありました。

コミュニティ活動の目的と成功指標

次の話題として、コミュニティ活動の目的をどう定義するかに焦点が当てられました。個人の成長や企業間の連携、業界全体の啓蒙など、目指す方向性を明確にすることの重要性が強調されました。パネリストたちは、営業目的の交流よりも「知識共有」の価値を重視すべきだと語り、ミートアップを単なるマーケティングの場として捉えることへの警戒を呼びかけていました。本質的な協働関係を育むことこそが、長期的にコミュニティを持続させる鍵だという意見で一致していました。

そして、コミュニティの成功をどう測るかについても取り上げています。参加人数といった単純な指標だけでなく、ドキュメント作成やオープンソースへの貢献など、より具体的で測定可能な活動を評価すべきだという提案が挙げられています。数字だけでなく、どれだけ知識や成果を外部へ還元できたかを重視する視点が印象的でした。

日本のコミュニティの文化的課題の克服

最後に、日本のコミュニティ環境を形づくる文化的・言語的な課題(日本語に偏ってしまう問題)についても議論されました。パネリストたちは、開発者はバイリンガルなコミュニケーションに関わり、グローバルなコミュニティへ積極的に参加することが重要だと語りました。AI翻訳やQ&Aの自動化などがグローバルなコミュニケーションを促進する可能性がある一方、人と人との信頼関係が生み出す価値はAIでは置き換えられないという点でも意見が一致していました。

セッションは「AIとグローバル連携の両立によって、日本の独自の開発者エコシステムをさらに強化できる」という前向きなメッセージで締めくくられました。コミュニティが交流の場だけでなく、知識と信頼を軸に成長していく未来を感じさせる内容でした。

日本語トラック:松下享平さん(株式会社ソラコム)

株式会社ソラコム(以下ソラコム)の松下 享平さんのキーノートは「10年の共創が示す、これからの開発者と企業の関係」というタイトルです。ソラコムのユーザーグループが10周年を迎えるにあたり、企業と開発者がどのように関係を築いてきたのか、その具体的なプロセスと考え方が紹介されました。

サービスの立ち上げからコミュニティ形成まで

ソラコムは2015年9月30日にIoTプラットフォームを提供開始し、2週間後には開発者向けカンファレンス「ソラコム Developers Conf. #0」を開催したそうです。さらに山形での小規模な試験的勉強会を経て、同年12月には公式なユーザーグループ「SORACOM UG」が立ち上がりました。製品ローンチの約2か月後にはすでにコミュニティが動き始めていたことになります。

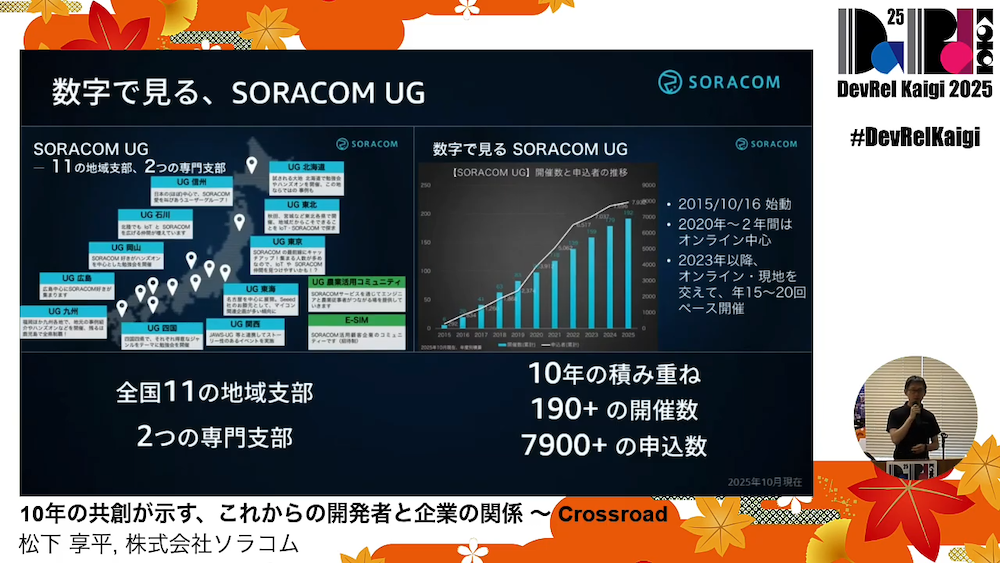

現在、ソラコムUGは全国11の地域支部と2つの専門支部を持ち、累計190回以上のイベントを開催していると紹介されました。connpass上の延べ申し込みは約7,900名にのぼります。コロナ禍後はオフライン開催の参加率が85〜90%と高い傾向が続いているとのことです。

コミュニティの意義と役割

松下さんは「市場は会話である」という『The Cluetrain Manifesto』の言葉を引用し、コミュニティの意義を説明されました。IoTプラットフォームの技術的に複雑な領域において広告だけでは価値が伝わらず、双方向の対話が必要になるという考え方です。ソラコムにとってコミュニティは、製品を売り込む場ではなく、IoTという市場そのものを広げるための装置だという位置づけでした。

その装置を動かす役割として、松下さんは自らの職種であるテクノロジーエバンジェリストを紹介されました。エバンジェリストはマーケティングに属し、マーケティングファネルの上流で「認知を広げること」「現場の声を集めること」を担うと説明されました。そして、活動の軸は「道を見せる」「共に歩む」の2つで、技術や考え方を言語化して示すこと、実際に現場と並走することの両方が必要だと語られていました。

この文脈で、コミュニティ界隈ではよく知られる、裸で踊る男の動画が取り上げられました。

最初に踊る人がエバンジェリスト、踊る場所と音楽を用意する人がコミュニティマネージャーにあたるという整理が示されました。前線で火をつける役と、継続できる環境を整える役が揃ってはじめてコミュニティは成立するという考えです。

コミュニティ運営の実践と心得

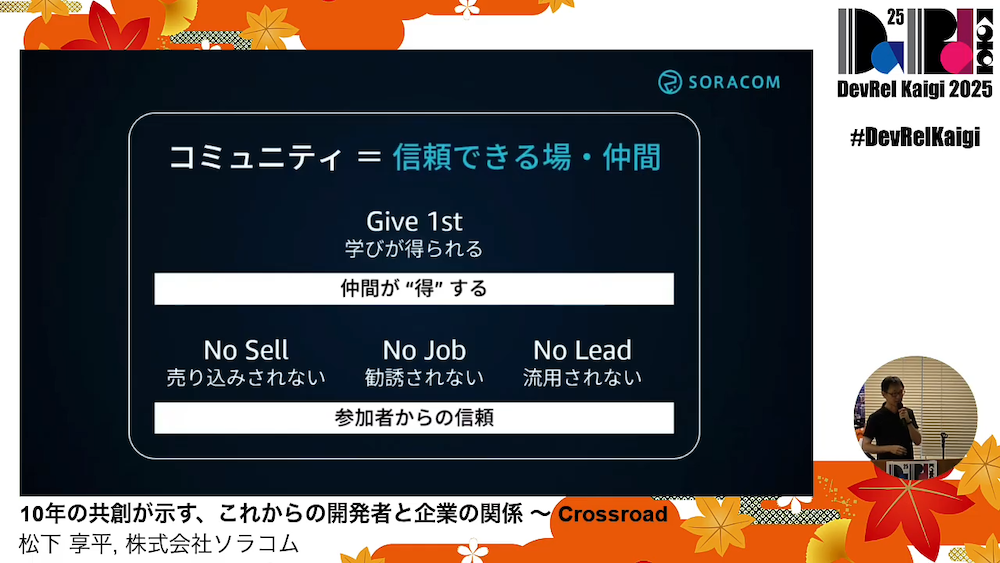

一方で、コミュニティは「ただの飲み会」ではないという指摘もありました。SORACOM UGでは、以下の3つの約束を掲げています。

- No Sell(売り込みをしない)

- No Job(採用の押しつけをしない)

- No Lead(連絡先を営業利用しない)

さらに「Give First」を重視し、参加者が学びや持ち帰りを得られる場であることを意図的に維持していると説明されました。

企業側の姿勢としては「人数より回数」を重視する方針も共有されました。参加者が1人でも開催し、継続的な回数の積み重ねを大事にしています。こうすることで「今月は無理でも来月は行ける」という接点を増やす機会につながります。こうした積み重ねにより参加者の生の声が継続的に集まり、信頼関係が形成されるという考えでした。

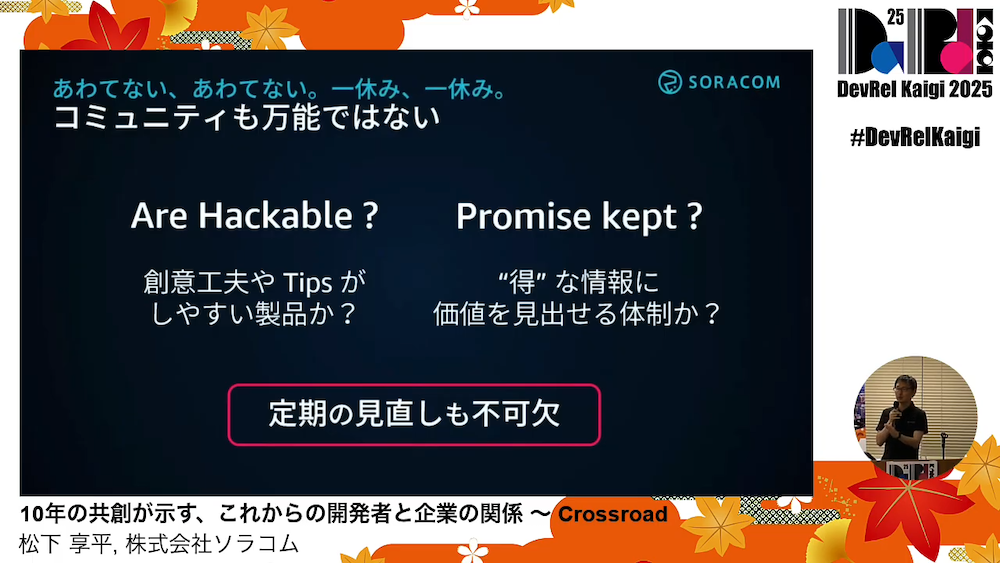

コミュニティは万能ではない

最後に「今後コミュニティを立ち上げたい」と思う方たちに向けて、気をつけるべき点を4点を挙げています。

- Are Hackable?

- Promise kept?

- Avoiding Takers?

- Respect All?

コミュニティは即時のリード獲得のためではなく、関わる開発者と現場の声を増やし、市場を拡大するための基盤であるというメッセージでキーノートは締めくくられました。

まとめ

今回のDevRelKaigi 2025のキーノートセッションでは、DevRelの多様な側面が浮き彫りになりました。ビジネス・マーケティングデーではDevRelとマーケティングの関係性やAI時代におけるDevRelの役割が議論され、デベロッパー・コミュニティデーでは日本の開発者コミュニティの独自性や、企業と開発者の関係構築の実践が紹介されました。

KPIや成果、そしてビジネス貢献などより実践的な面のセッションも多かったのが印象的です。テクノロジーの変化が激しく、それがビジネスへの影響も大きい現在だからこそエンジニアの求められる役割が増えており、それに伴ってDevRelも変化が求められていると言えるでしょう。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- 「DevRel Survey 2024」から読み解くDevRelの現状

- DevRelに関わる職種

- 普段の仕事では得られない、新しい知見や発見がある。キャリアアップにもつながる。開発者なら「DevRel」をはじめよう!

- さまざまな角度からDevRelの歴史を紐解いてみよう

- テクノロジーエバンジェリスト・デベロッパーアドボケイトに求められるスキルセット

- DevRel関連職の求人から見る、職責の細分化

- DevRelの施策(コンダクター)

- DevRelとエンジニアのキャリア

- DevRelでもAI関連のセッションが中心に「DevRelCon New York 2025」参加レポート

- 2024年のDevRel予測