【あなたの仕事は“代替”される側?】生成AIによる効率化の先にある「人間の価値」

はじめに

本連載は、生成AIコミュニティ「IKIGAI lab.」で活動している各分野のエキスパートが執筆を担当しています。生成AIの活用がビジネス領域において本格化する中、理論と実践の両面から、最新の知見に基づいた実践的な情報をお届けします。

生成AIの進化は、プログラミング補助、企画書作成、データ分析など、その「便利さ」で私たちの業務を変えています。しかし同時に、「職が奪われる」という不安も広がっています。

この議論は「代替か共存か」という二項対立で語られがちですが、本質的な問いは異なります。「生成AIがどれだけ賢くなっても、人間が本質的に担い続けなければならない役割は何なのか」を再定義することです。

本稿は、MITスローン経営大学院のIsabella Loaiza氏とRoberto Rigobon教授が発表した「The EPOCH of AI: Human-Machine Complementarities at Work」を軸に、生成AIを最大限に活かすためのキャリア戦略を提示します。

(投稿日: 2024年12月3日 最終改訂日: 2025年10月1日)

現実に代替され始めた企業の事例

生成AIの活用が業務プロセスを変え始めた事例を3つ紹介します。

【事例1】素材・化学:計算先行で実験設計を精緻化

AGCでは、計算化学を含むデジタル技術・シミュレーションを活用し、従来の「実験ありき」から「計算してから実験する」開発プロセスへの転換を進めています。計算結果を踏まえて実験条件を検討しやすくなることで、開発プロセスの精緻化が図られています。

それと同時に、この取り組みは技能伝承にも繋がっています。熟練技術者の「勘」や「コツ」といった暗黙知を、AIがデータと紐づけて言語化・可視化。それを若手が現場での体験から学ぶ際の「教科書」として活用し、技能伝承を加速させる狙いです。

一方で、計算活用の拡大と、現場での創造的OJT(職場内訓練)や技能継承をどのように設計するかは、一般に運用上の論点となります。

【出典】従来の「実験ありき」から、Matlantisで計算してから実験する開発プロセスが可能に(Matlantis 2024/04/25)

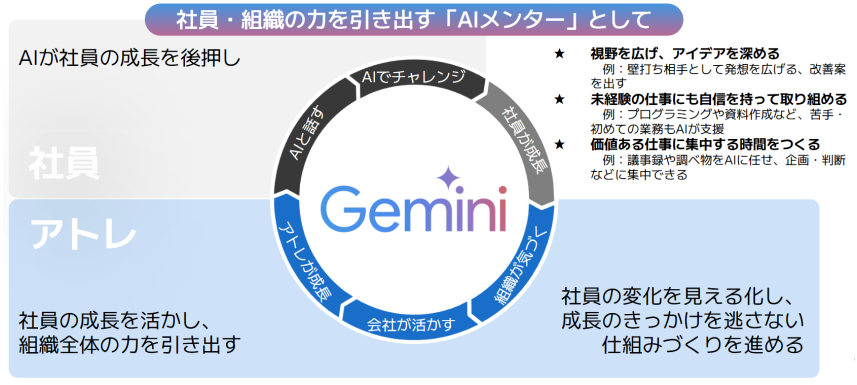

【事例2】流通・小売:Geminiの全社導入とOJTの両立

株式会社アトレは2025年4月、Googleの生成AI「Gemini」を全社導入し、社員に寄り添う「AIメンター」戦略を開始しています。導入から約2ヶ月半で、全社員の利用率は82%を超え、全10段階の独自習熟度レベルにおいてレベル6以上の「エキスパート」が4人に1人以上に達したとしています(2025年6月16日時点)。

Geminiの具体的な活用例としては、資料作成、議事録要約、売上分析用のGem作成、NotebookLMを用いた資料検索・要約、SNS投稿案の作成などが挙げられます。あわせて、社員同士が教え合い・支え合う文化の醸成も目指しています。

一方で、AI活用を広げつつ、日常のナレッジ共有や現場での学び合いをどのように運用へ組み込むかは、実務上の論点となります。

【出典】「アトレ、全社員に寄り添う「AIメンター」戦略を始動。」(株式会社アトレ 2025/06/24)

【事例3】IT業界:若手雇用の減少とOJT機会の喪失

スタンフォード大学の研究に基づく米国データの分析では、生成AIの活用が進む職種ほど、ソフトウェア開発などで22〜25歳の雇用指標に弱いマイナス影響が観測されています。

この背景には、AIがコード補完や資料作成といった定型業務を自動化することで、若手が現場で試行錯誤しながら「暗黙知」を学ぶOJT(職場内訓練)機会が相対的に減っている可能性が指摘されています。結果として、深い洞察力やゼロから問いを立てる創造性といった、経験を通じて培われる高次スキルの育成が難しくなるというリスクが生じています。

【出典】Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence(スタンフォード大学 2025/08/26)

これら3事例の共通点

これらの事例から、生成AIが「効率的な作業」を代替する一方で、人間が「本質的な能力」を磨く機会が失われているということが示唆されます。

例えば、

- 素材・化学では、計算起点で開発を効率化しつつ、暗黙知の可視化で技能伝承を支援。一方で創造的OJTの設計が論点となる

- 流通・小売では、AIメンターの全社導入で形式知の共有を促進。一方、体験知・顧客対応力の育成はOJTと共創を重視

- IT業界では、コード補完などの定型業務が自動化されたが、若手がOJTで暗黙知を学ぶ機会が失われた

生成AIの「便利さ」を享受するほど、人間にしかできない能力(EPOCH)を磨く機会が構造的に失われている。これは、AI時代における大きな課題といえます。

EPOCHフレームワーク:

AI時代に相対的に価値が高まる人間の領域

EPOCHフレームワークとは、AI時代に相対的に価値が高まる人間の5つの領域を体系化したものです。

生成AIが定型業務や情報処理を高速化するほど、人間には感情に寄り添う共感力(Empathy)、場の一体感を生む存在感(Presence)、倫理観に基づく意見(Opinion)、新たな問いを生む創造性(Creativity)、そして人々を未来へ導く希望(Hope)といった、より人間的な能力が求められます。このフレームワークは、AI時代のキャリアを考える上での羅針盤となります。

| 頭文字 | 能力 | AIが代替できない理由 |

|---|---|---|

| 【E】Empathy | 共感性と感情的知性 | 相手の感情を汲み取り、信頼を築く力 |

| 【P】Presence | 存在感・繋がり | その場にいることで生まれる一体感や偶発性 |

| 【O】Opinion | 意見・判断・倫理 | 倫理観に基づく判断と、最終的な説明責任 |

| 【C】Creativity | 創造性・想像力 | 目的そのものをゼロから設定する発想力 |

| 【H】Hope | 希望・ビジョン・リーダーシップ | 人の心を動かし、困難な未来へ導く力 |

では、このEPOCHの各要素は、実際のビジネスでどのように価値を発揮するのでしょうか。具体的な実践例を見ていきましょう。

実践例:プロダクト / サービス設計でのE・P・O・C・H

生成AIによる効率化が、結果的に人間の能力開発機会を奪ってしまうという新たな課題に対し、企業現場は「EPOCH能力」の再強化で応えようとしています。

特に最先端のプロダクト開発やサービス設計の現場では、これら人間固有の能力こそが、生成AIには作れない価値を生む競争優位の源泉と見なされています。

ここから、EPOCHの各要素が実際にどのように価値を発揮し、人間ならではの強みとして活かされているのか、具体的な実践例を以下に示します。

共感(E)

AIによる最適化は「誰に、いつ見せるか」という問いには高い精度で応えますが、「なぜ、その人の心に響くのか」という本質的な問いには答えられません。

例えば、AIが捉える『30代女性、美容関心層』という記号の裏側には、「仕事と育児で自分の時間が取れず『自分を取り戻したい』」という切実な願いが存在するかもしれません。こうしたデータに現れない感情の機微や文化的な文脈を理解し、共感を呼ぶストーリーを設計することこそ、AI時代における人間ならではの共感(E)の本質です。

【出典】2025年は「マーケティングの本質」に立ち戻る―AI時代こそ見直される「人」の価値―(MarkeZine 2025/01/16)

存在・つながり(P)

2025年6月、Googleは米国の一部のリモートワーカーに対し、オフィス出社を基本とするハイブリッド勤務への移行を促す方針を打ち出しました。

これは、リモートワークを支えるツールを開発する世界最先端の企業でさえ、人間同士が物理的な空間を共有する「存在(P)」の価値を再認識していることの表れといえます。

生成AIを介した効率的なコミュニケーションでは決して生まれない非公式な会話や意図しない偶発性こそが、イノベーションや強固な信頼関係の源泉となります。Googleのこの動きは、生成AIには代替できない「存在」の価値こそが、企業の競争力を支える源泉であるという経営判断の表れとも考えられます。

【出典】「Read the memo: Google cracks down on RTO mandate and offers buyouts to some US-based employees」(BUSINESS INSIDER 2025/06/11)

意見・判断・倫理(O)

2025年の個人情報保護法改正やCookie規制強化は、業界を問わず、データ活用の倫理(O)を問い直す契機となっています。AIは「このユーザーは購入確率が高い」といった最適解を導けますが、そのアプローチが倫理的に適切か、過去の差別的な慣行を学習して不当なバイアスを増幅していないか、という判断は人間が担います。

例えば、金融サービスにおいてAIが不公平なスコアを導出する可能性があります。その際に「スコアの公平性に欠け、社会的責任に反する」と判断し、ロジックの修正を命じることこそ、人間に求められる倫理的判断です。

【出典】AI規制の現状とは|マーケティング担当者が留意すべきポイントを解説」(クロスマーケティング 2025/07/25)

創造性(C)

生成AIは、過去のデータに基づく最適化やパターン生成には長けています。しかし、その能力は既存の枠組みの中での効率化に留まります。

まったく新しい市場を定義するコンセプト創造や、生活者の潜在的な欲求を掘り起こすインサイト発見は、生成AIが学習していない未来の価値を扱うため、人間の直感や経験が不可欠です。

例えば、生成AIは「健康志向」や「低カロリー」といった既存の価値基準で商品を改善することはできます。しかし、「今だからこそ刺さる新たな贅沢」「潜在ニーズを掘り起こす物語や文化的仮説」といった新しい仮説を立て、それを市場として成立させるプロセスは、現場の空気や時代の変化を肌で感じる人間にしか担えません。

生成AIはあくまで補助であり、最終的な決定打は人間の観察力や問いを立てる力に委ねられています

【出典】「電通デジタルとアクセンチュアが徹底議論 AIはマーケをどう変えるか」(日経XTREND 2025/10/17)

希望・ビジョン・リーダーシップ(H)

生成AIは最適なロードマップを描けますが、チームを1つにまとめ、目標達成へと導くことはできません。

ハーバード・ビジネス・スクールのレポートが示すように、リモートワーク下でさえリーダーの役割は人間的サポートにあります。

例えば、ある企業のリーダーがチームの精神的健康を最優先したとします。AIはタスクを管理できても、メンバーの不安に寄り添い「この人となら大丈夫だ」という希望(H)を与えることは不可能です。

人々を動かすのは、合理的な計画書ではなく、リーダー個人の経験や困難を乗り越える意志に裏打ちされた言葉です。この感情的コンテキストこそ、AIには代替できないリーダーシップの本質と言えます。

【出典】「In-Office, Remote, or Hybrid: Strategies for Success」(Harvard Business 2025/07/08)

人間起点の意思決定と実践指針

では、AI時代に人間が主導権を握り続けるためには、具体的に何を実践すべきなのでしょうか。

その本質は、生成AIとの対話の起点と最終判断の責任は、常に人間にあるという構造を理解し、以下の3つの行動を習慣化することにあります。

質の高い「問い」を立てる

生成AIとの対話では、こちらから働きかけなければ始まりません。エージェント型AIが自立的に行動できるようになっても、起点は常に人間にあり、最終的なアウトプットの評価や「何を作るか」の意思決定も、人間が持っているということです。

だからこそ、「何を問うか」が成果の上限を決めます。目的、制約、そして成功の評価基準を明確に言語化してからAIと対話する習慣は、人間が主導権を握るための第一歩です。

説明責任を果たす

生成AIはデータの尤度(もっともらしさ)を示すことはできますが、その判断の背景にある倫理や長期的信頼までを考慮することは困難です。AIの提案を採用するにせよ、棄却するにせよ、「なぜ、その意思決定をしたのか」を常に記録し、説明責任を果たすこと。このプロセスこそが、EPOCHフレームワークにおける意見・判断(O)の中核をなします。

感情的な文脈でビジョンを語る

人々が心を動かされ、プロジェクトに情熱を注ぐのは、生成AIが生成した合理的なビジョンではなく、「この人についていったら面白そう」というカリスマ性や、その人が「どんな経験をしてきたのか」というバックグラウンド、「どういう感情でこれを作ったのか」というコンテキストです。生成AIはビジョンを言語化できても、その背後にある「苦悩」や「希望」といった感情のコンテキストを持つことはできません。

この人間的なコンテキストこそが、現状のAIでは代替が難しいリーダーシップの本質であり、チームやユーザーの深い共感と支持を生むのです。

まとめ:人間の役割の再定義と

「AI時代を生きる戦略」

生成AIによる“効率化”は、人間が試行錯誤を通じて本質的な能力を磨く貴重な機会を奪いかねないという事実です。

では、私たちは何をすべきか。その答えが、AI時代に相対的に価値が高まる人間の5つの領域を体系化した「EPOCH」フレームワークです。そして、このE(共感)、P(存在)、O(意見)、C(創造)、H(希望)という5つの能力は、突き詰めれば以下の3つの本質的な力に集約されます。

「問い」を立てる力(意見O、創造性C):生成AIが答えられない、ビジネスの前提を覆すような問いを発見する力。

感情を扱う力(共感E、希望H):データの裏にある人の感情や文化的文脈を理解し、共感を呼ぶ物語を紡ぐ力。

人と人をつなぐ力(存在P):偶発的な出会いや信頼関係から、AIには予測できない新しい価値を生み出す力。

「職が奪われる」という議論は、もはや本質ではありません。真の論点は、生成AIという強力なツールを前提とした上で、私たち人間がどこに注力すべきかという「役割の再定義」です。

生成AIとの対話の起点は、常に人間にあります。その主導権を握り続け、これら3つの力を戦略的に磨き続けること。それこそが、AI時代を主体的に生き抜くための、最も論理的で再現可能なキャリア戦略ではないかと考えます。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- 【生成AI完全攻略2025】ChatGPTが「70%を独占」する生成AI市場の最新動向

- 【OpenAI vs Google】年末AI戦争から見た未来

- 【AIの進化が加速】「Google I/O 2025」で見えたGeminiと検索の未来図

- 【白熱最前線】勝者は誰だ⁉ 群雄割拠「生成AIの主戦場」

- プロジェクトを成功させるために!優れたUX戦略を作るための4つのステップ

- もはやエンジニアは不要になってしまうのか? 自律型コーディングAI「Devin」が登場!

- 【完全ガイド】「Deep Research」の全貌&「Dify」でAIエージェント構築入門

- DevRelでもAI関連のセッションが中心に「DevRelCon New York 2025」参加レポート

- 【未来はここから始まる】大阪万博で体感する「生成AI×ビジネス」最前線

- 【生成AIによる変革】生成AIの可能性と次世代の意思決定