【CNDS2025】クラウドネイティブの本質をたどりながらモノリスから王国の夜明けへと進む旅

CloudNative Days Summer 2025において、「クラウドネイティブをRPGにたとえて解説! ~パーティ構成から学ぶ Kubernetes・SRE・FinOpsの極意~」と題したセッションが開催された。登壇したのは、ちゅらデータ株式会社の中田継太氏。技術の学びを冒険に見立てたユニークな構成で、クラウドネイティブの基本と本質を、Kubernetes、CI/CD、FinOpsの観点からわかりやすく紐解いていく内容であった。

序章:冒険の始まり

本セッションは、クラウドネイティブ技術の基本を改めて学び直す場として構成され、その形式には「RPG(ロールプレイングゲーム)」の世界観が採用された。中田氏は、インフラや運用、CI/CD、クラウドコスト最適化といった専門領域を「冒険」に見立て、参加者がプレイヤーとして選択を重ねながら、物語を進めていくスタイルを取った。

このアプローチは、抽象的で難解になりがちな技術分野を、より直感的に、かつ「自分ごと」として捉えてもらうための工夫である。選択肢を選ぶクイズ形式を通じて、あえて「失敗となる選択肢」も提示しながら、「なぜその技術が必要なのか」「それによって運用がどう変わるのか」といった背景の理解を促す構成となっていた。

参加者は、モノリスの城に潜むレガシーシステムと戦い、Kubernetes王国で運用自動化を学び、CI/CD神殿でスピードと品質の両立に挑み、クラウド大広間ではコストとの向き合い方を問われる。それぞれの章には明確な「課題」が用意され、それをどう乗り越えるかを考える中で、クラウドネイティブ開発・運用の本質が自然と浮かび上がる仕掛けだ。

これは、ただ聴くだけの講演ではない。「考え、選び、理解する」という能動的な体験である。冒険の出発点に立った瞬間から、参加者はすでにクラウドネイティブ時代の冒険者として、その第一歩を踏み出していたのである。

モノリス城:モノリスの限界に直面し、クラウドネイティブへの第一歩を踏み出す

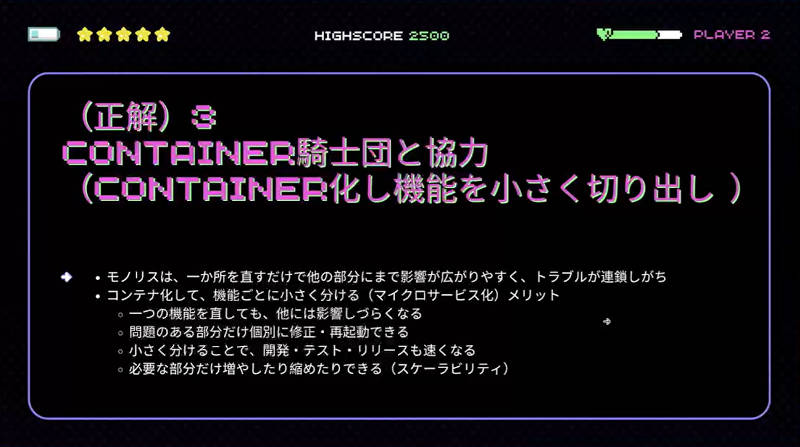

冒険の第一章は、巨大で複雑なモノリスシステムに立ち向かう場面から始まる。プレイヤーたちは、突如として暴走の兆しを見せる「LEGACY DRAGON」に遭遇し、その対処方法を選ぶことになる。提示されたのは「大地断絶の一撃」「魔法の覗き込み」「Container騎士団と協力」という三つの選択肢である。

この問いに対して、登壇した中田氏が示した「正解」は、三つ目の「Container騎士団と協力」だった。その理由について、次のように語っている。

「モノリス構成では、一部の修正が全体に影響し、トラブルが連鎖しやすくなります。コンテナで機能を分ければ、問題箇所だけ直したり再起動したりでき、開発やリリースもスピードアップします。必要な機能だけ増やせる柔軟さも魅力です」。

この選択肢は、単なる技術的な手法の違いにとどまらず、開発・運用の在り方そのものを刷新する考え方を象徴している。レガシーシステムという「過去」とどう向き合うか。その問いへの一つの答えとして、クラウドネイティブへの移行の第一歩がここに示されせたのである。

Kubernetes王国:自動化とスケーラビリティを支えるKubernetesの本質に触れる

物語はモノリス城を脱し、より柔軟かつ動的な「Kubernetes王国」へと舞台を移す。コンテナ騎士団によって構成されたこの王国では、それぞれのコンテナが小さな機能を担い、分散的にシステムを支えている。しかしある日、一部の騎士団が疲弊し、システム全体の健全性に陰りが見え始める。ここでプレイヤーに再び問われる。「一部の騎士団が疲弊し始めています。ここであなたはどう動くべきか?」。

この問いに対して、中田氏が示した最適解は「Kubernetes王にオートスケーリングをお願いする」であった。その理由について次のように語っている。

「Kubernetesでは、アプリケーションを小さなコンテナ単位で管理し、オートスケーリング機能によってアクセス増加時に自動でコンテナを追加できます。これにより負荷を抑えてサービスを止めずに運用でき、対応を人手に頼らずに済むことで信頼性も高まります」。

この機能は、大規模な商用サービスでも広く利用されており、Kubernetesが単なるコンテナ実行基盤にとどまらず、スケーラビリティと自律的運用を支える「王」として機能していることを示している。

ここではKubernetesが担うオーケストレーションの本質--動的な負荷対応と運用自動化による高可用性の実現--が、ファンタジーの語り口を通じて自然に伝えられた。冒険の舞台は、単なる技術論を超えて、理想的なシステム設計へと広がりを見せていく。

CI/CD神殿:継続的な品質保証と高速リリースを支えるパイプライン設計を学ぶ

クラウドネイティブな開発において、持続的な品質確保と迅速なリリースを両立するうえで不可欠な存在が「CI/CD」である。本章では、CI/CD神殿という比喩のもと、クイズ形式でその本質と設計思想が語られた。

最初の問いは「CIとCDの主なゴールは何か?」というものだった。正解は「CIはコード品質の自動検証、CDは迅速かつ安全なリリース」である。中田氏はこれについて次のように解説する。「CIはコードを頻繁に統合し、自動でテストすることで、バグや衝突を早期に発見する仕組みです。CDはテスト済みのコードを安全かつ迅速に本番やステージング環境に届けるプロセスで、Deliveryは「いつでもリリースできる状態」、Deploymentは「本番への自動リリース」を意味します」。

次の問いでは、パイプライン設計のポイントとして「ビルド、テスト、デプロイを独立したステージに分ける」ことが強調された。ジョブをまとめすぎると失敗箇所の特定が難しくなり、再実行の効率も低下する。分割することで並列実行やキャッシュの活用もしやすくなる。

続いて、パイプラインの実行トリガーに関する問いでは、「コードリポジトリへのプッシュやマージ」が正解とされた。中田氏はこう語った。「自動化の本質は、人手を介さず一貫性を保つことです。クラウドネイティブは、単にクラウドで動かせば良いのではなく、その柔軟性や自動化を最大限に活用します。リポジトリのプッシュをトリガーにすることで、それが実現できます」。

パイプライン記述形式については、「宣言型」は「何を実現するか」を定義する再現性重視の形式、「手続き型」は「どのように実現するか」に焦点を当てる柔軟性重視の形式として紹介された。

最後の問いでは、テスト戦略がテーマとなった。正解は、単体テスト・統合テスト・E2Eテストを段階的に自動実行する多層的なアプローチである。とくに軽量なユニットテストを早期に通すことで、全体の効率が高まる点が強調された。

この章を通じて伝えられたのは、CI/CDが単なるツールではなく、開発文化と品質保証の根幹を支える「神殿」であるということだ。複雑化するクラウド時代のアーキテクチャにおいて、安全かつ高速に価値を届けることが開発者にとっての本質的な課題であり、その設計と運用においては、SRE賢者の知恵が欠かせない存在となる。

クラウド大広間:コスト管理と異常検知でクラウドリソースを賢く使いこなす方法を知る

続いての冒険の舞台は、物理的制約を超越した「クラウド大広間」である。ここでは柔軟かつ拡張性の高い計算資源が惜しみなく使える一方で、それにともなう「ゴールド」、すなわちコストの管理が新たな課題として浮上する。今回は、コスト最適化と突発的な出費への備えという二つの視点から、クラウド運用における判断力が問われた。

最初の問いは「王国のサーバーを毎日使う予定。どうすればゴールド(費用)を節約できるか?」というものだった。正解は「ReservedインスタンスやSpotインスタンスの活用」である。従量課金は柔軟だが、長期利用が見込まれる場合はReservedインスタンスによって大幅なコスト削減が可能となる。さらに可用性に余裕がある場面ではSpotインスタンスも有効だ。こうしたプラン選定は単なる費用削減にとどまらず、運用スタイルに適した柔軟なインフラ設計を促すものであり、技術選定と経済性の両立を考える好例といえる。

続く設問では「ある日突然、クラウドのゴールド消費が急増した。いち早く気づくにはどうすればよいか?」と問われた。正解は「コスト異常検知(アノマリー検知)の自動アラート」である。毎日手動でダッシュボードを確認するには限界があるが、機械学習ベースで異常な請求を自動検知・通知する仕組みがあれば、突発的な出費にも迅速に対応できる。

ここで紹介された「FinOps」は、クラウドのコストを継続的に最適化していくための運用思想である。高い自由度と引き換えに発生しやすいコスト過多というリスクを、契約の工夫と監視の自動化によって克服しようとする視座が提示された。

王国の夜明け:SRE、CI/CD、FinOpsを手にし、新たなクラウド時代の旅立ちを迎える

長きにわたる冒険の果てに、プレイヤーたちは「技術の王国」を巡る旅を終え、静かに夜明けを迎える。終章では、モノリスからクラウドネイティブへと至る変革の道のりを振り返りながら、これからの歩み方が語られた。

気づけばこの旅の中で、王国には「安定性(SRE)」「高速リリース(CI/CD)」「コスト最適化(FinOps)」という「三種の神器」を揃えることができた。こうしてすべての困難と敵を乗り越えた勇者パーティーは、次なる冒険への準備を整える。

この旅を通じて伝えられたのは、魔法のように見える技術もまた、地道な学びと実践の積み重ねによってこそ真の力となる、というメッセージである。

クラウドネイティブの朝日が王国を照らし、「選択と工夫」が未来を切り開く力になると、誰もが信じる世界が広がっていた。そして冒険者たちは思う──あなたの物語は、ここからまた始まるのである。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- クラウドネイティブ開発で注目されるPlatform Engineering、チーム作りから環境構築までのポイントを知る

- 【5/23開催直前!】クラウドネイティブの最前線を沖縄で体感!「CNDS2025」見どころガイド

- 【CNDW2024】東京ガスの内製開発チームが挑むKubernetesの未来

- CNCFのCTO、Chris氏の「Cloud Native Predictions for 2021 and Beyond」に見る、クラウドネイティブに関する予測【後編】

- CNDT 2022、ArgoCDとGitHub Actionsの導入でリリース時間を1/4に削減した事例を紹介

- CNCFで開発の進むFinOps関連ツールの動向紹介

- CNCFが2022年の活動と成果を振り返る「CNCF Annual Report 2022」を公開

- CNDO2021、Kubernetesがない世界とある世界の違いをインフラエンジニアが解説

- クラウドネイティブが当たり前の時代に向けて「ITエンジニアのスキルアップ」としてコンテナを学ぼう

- 【本日11/28開幕!】クラウドネイティブの祭典「CNDW2024」注目のセッションを再確認しよう!