アイレット、KDDIの属人化問題を生成AIアシスタントの精度を高め解消へ

生産年齢人口が減少するなかで日本企業における生産性向上が急務になっている。だが、そこには各種業務における知見やノウハウの属人化という“壁”が立ちはだかる。それは大手キャリアのKDDIも同様だった。アイレット DX開発事業部 IoT×Cloudセクション セクションリーダーの川村 彰 氏が「生成AI Day 2025(主催:インプレス、2025年9月18日)」に登壇し、属人化問題を克服するためにKDDIと取り組んだ生成AI(人工知能)技術を使った社内向けチャットシステムの開発プロジェクトについて解説した。

「日本企業は今、生産年齢人口の急減に伴う事業継続の危機に直面しており、生産性の抜本的な向上が不可欠だ。しかし、各種業務の知見やノウハウの属人化が、その足かせになっている。生成AI(人工知能)技術は、この状況の脱却に向けた“切り札”にほかならない」——。アイレット DX開発事業部 IoT×Cloudセクション セクションリーダーの川村 彰 氏は、生成AI技術について、こう主張する(写真1)。

2003年に創業したアイレットは「技術と探求心で今日の『できない』を、明日の『できる』に」をパーパスに、クラウド移行からインフラの構築・運用・保守、アプリケーション開発、UI(User Interface)/UX(User Experience)デザインまでを一貫して支援している。これまでに2500社、4300超のプロジェクトに携わってきた。2017年にKDDIグループに加わった。

「KDDIでも、属人化が生産性の向上を妨げていた」と川村氏は語る。「ベテラン社員のノウハウは属人化し、最終決裁者の着眼点や判断基準にまで十分に浸透しておらず、少なからぬ手戻りや承認プロセスの長期化が生じていた」(同)という。

KDDIの購買部門の属人化問題を解く

「生成AIアシスタント」を開発

そこでアイレットはKDDIの購買部門を対象に、生成AI技術を使った社内ノウハウの共有・活用をうながす仕組みの構築に取り組むことになった。単なる情報の収集・検索にとどまらず「変化し続ける環境下で利用者の問いに最適な回答を提示できる仕組みの実現を目指した」(川村氏)という。そこでの目標は次の3点である。

目標1:対話形式により、質問の意図や背景を理解したうえで適切な回答を提供する

目標2:大量データをリアルタイムに分析・抽出したデータに基づき効率的に回答する

目標3:新たな情報や事例を学習し回答の改善に活かす

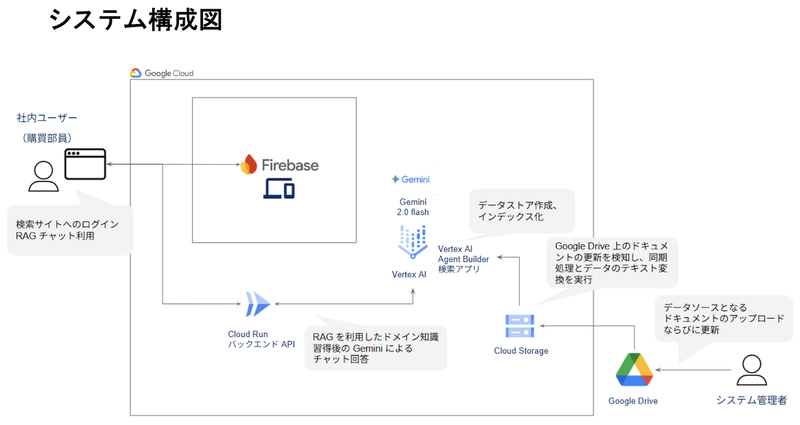

現時点でKDDIが利用している回答用の「生成AIアシスタント」の構成は図1のようになっている。生成AI技術には「Gemini」(米Google製)を採用し、社内文書やベテラン社員の知見を学習。そのうえで外部連携するクラウドストレージから新たな学習データを取り込み、RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)技術を使って生成AIアシスタントが文脈に沿って回答を生成する。

「稼働以降、利用者の思考を促し課題解決に導けるように、一方的な回答で終わらせず、生成AIアシスタントの側から質問を投げかけ深掘りする仕組みの実装を進めてきた。今では実務利用に足る品質の情報を提供できるほどに洗練されている」と川村氏は話す。

回答精度を高めるために“泥臭い”改善を継続

ただ川村氏は一方で「生成AI技術の導入によって業務が即座に改善されるケースは、これまでの経験からみても決して多くない」と指摘する。KDDIの生成AIプロジェクトでも「成果創出までに泥臭い検証・改善作業をいくつも実施している」(同)とする。

改善対象の1つに「利用者のストレス源になっていた」(川村氏)という長いプロンプトや初めての質問で回答を得るまでの待ち時間の短縮がある。対策としては回答の生成過程をリアルタイム表示するストリーミング処理を導入した。「過程の表示は小さな工夫かもしれないが評判が良かった」(同)という。併せて「インスタンスを常時スタンバイ状態に設定し、応答速度と初回立ち上がりの速度も改善した」(同)。

運用管理の負荷軽減も図っている。当初は事前準備した一問一答形式のフォーマットでの回答生成を想定していた。だが「この手法では質問数が増えるほど用意すべき回答数も指数関数的に増える。加えて、将来的に回答フォーマットを変更する際には修正の手間が増大する問題も避けられない」(川村氏)。

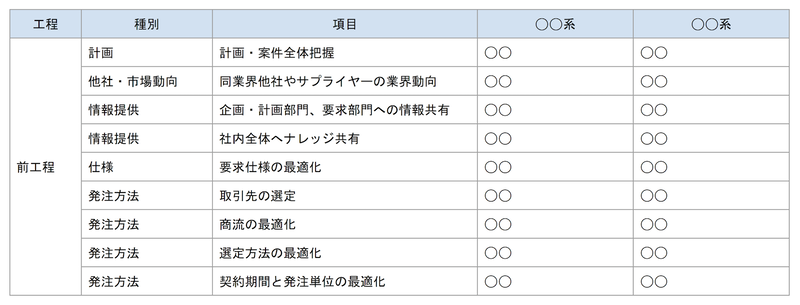

改善策としては、質問における「疑問」と「対象」を2軸に回答を表形式でとりまとめた(図2)。対象が異なるものの疑問が同じ場合の回答は行(対象)を追加すれば準備できる。「表の内容をマークダウン形式にテキスト変換することで、生成AIアシスタントは、より正確な情報を返せるようにもなった」(川村氏)という。

マルチエージェント化で回答精度をさらに向上

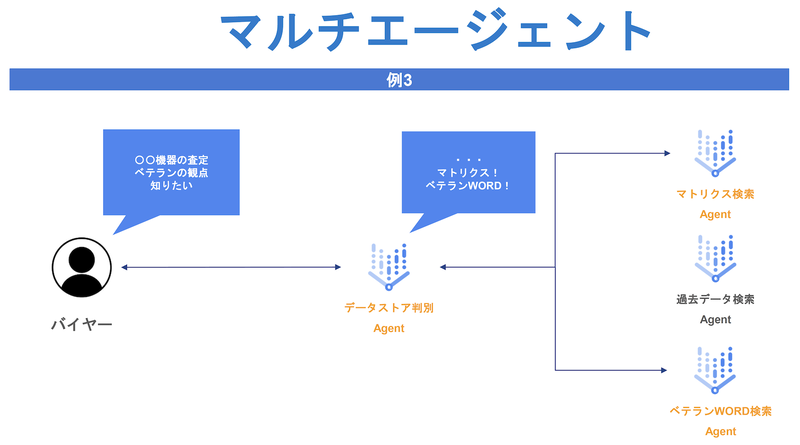

現在は、購買担当者が、より広範な情報を求めるようになったことから、社内の各種データベースや職責上位者が作成した各種ファイルなど、データソースの拡大を進めている。並行して、質問に応じたデータソースの切り替えにも取り組んでいる。「そこではマルチエージェント化が有効だった」と川村氏は語る。

マルチエージェント化ではまず「マトリクス検索」や「過去データ検索」など各種データベース向けのエージェントを整備した。そのうえで、質問に応じて、どのエージェントに問い合わせるべきかを自動で判別する「データストア判断エージェント」を開発した(図3)。

マルチエージェントの考え方は、実業務での仕事の進め方に沿っている。一般に人は、各分野に精通する人材に知りたい情報を都度問い合わせながら一連の業務を進めている。しかも業務プロセスはいくつも分岐が生じるなど複雑だ。

そのためアイレットは「現場へのヒアリングを重ね、フロー図に落とし込み、それを生成AIに理解させることでマルチエージェント化を実現した。その仕組みは、属人化した業務から脱するための開発にも位置づけられる」と川村氏は説明する。

こうした一連の改善により「導入当初は68%だった生成AIアシスタントの正答率は極めて高い水準に達している」(川村氏)という。

プロジェクトで得た知見で

グループ外や社会の属人化を解消したい

一方で課題もある。回答精度を高めるために、より広範なデータの取り込みやデータの定義など「データ自体に関して取り組むべきことは、まだ多い」(川村氏)。また生成AI技術も、あらゆる疑問への正確な回答は不可能なだけに「回答が不十分な際に質問者の疑問を確実に解消するためには、何らかのエスカレーションの仕組みも求められる」(川村氏)という。

川村氏は「今後も個々の社員の思考をサポートすることで『組織全体の業務品質の向上』と、決裁者視点での判断の広がりによる『購買プロセス変革』には特に期待している」と話す。

成果をより大きなものにするには、購買部門外への横展開も欠かせない。川村氏は「アイレットは引き続きKDDIと連携し、各種対応を推進していく。そこで得た経験やノウハウを社会全体の属人化問題の解消につなげていきたい」と力を込める。

アイレット株式会社

https://www.iret.co.jp/

アイレットのサービス

Google Cloud 生成 AI 導入支援サービス

Google Cloud 導⼊相談会(無料)

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- 【AIの進化が加速】「Google I/O 2025」で見えたGeminiと検索の未来図

- アトラシアンが目指すAIとの協働の仕組み作り~コーディングAIエージェント「Rovo Dev」などを提供開始

- 【Perplexity AI】が拓く次世代AIリサーチの可能性

- 【生成AIによる変革】生成AIの可能性と次世代の意思決定

- 【生成AI完全攻略2025】ChatGPTが「70%を独占」する生成AI市場の最新動向

- AIで激変する「DevOpsの未来」と「IT組織のリーダーが備えるべきこと」とは

- 【完全ガイド】「Deep Research」の全貌&「Dify」でAIエージェント構築入門

- セキュリティ調査向けLinuxディストリビューション「Kali Linux 2025.3」リリース

- クラウドネイティブ啓蒙のためのジャパンチャプター結成の背景をインタビュー

- KubeCon NA 2024開催、前日の共催カンファレンスからAIワークロードのスケジューリングに関するセッションを紹介